今回は岩手県遠野市にある旅館福山荘に泊まってきました。

完全に夏が始まる前の初夏の時期にロードバイクで遠野を走ることに決め、宿に選んだのがこの旅館です。建物は遠野駅の近くに建っていて利便性は抜群であり、さらに増築や改築を含めた館内の造りがとても好きになりました。

概要と外観

まずは概要について。

- 戦後の昭和27年(1952年)創業で、今年で73年目を迎える。本館と別館がほぼ同時に建ったのがこの年で、その後に新館が建てられた。

- 現在は定年退職されたご主人一人で営業されている。去年までは夕食及び朝食の提供を行なっていたが、今年に入ってからは素泊まりのみ対応。この広い館内を一人で維持するのは相当に大変で、掃除するだけでも骨が折れる。

建物は表通りの県道238号沿いに建っており、すぐ近くにある交差点を曲がるだけで遠野駅前まで行くことができます。駅から近いというのは非常に便利であり、遠野散策の拠点としてだけではなく太平洋側の釜石や宮古方面へ向かう際にも利用しやすいと思います。

外観はこんな感じで、旅館というよりは「城」を彷彿とさせるような白い外壁となまこ壁が遠くからでも目を引きます。向かって左側の部分は玄関がある部分と面一ではなく出っ張っており、それによって表通りから見える部分だけでも重厚感を醸し出していました。

建物は表通り側から本館・別館・新館の順で構成され、今見えているのが本館です。残りの部分は奥へ隠れてしまっているので、実際に泊まってみないと全容が分かりません。

館内散策

本館1階 玄関~帳場~玄関ロビー

夕暮れ時の遠野へ到着し、駅前から少し走ってから福山荘へ投宿。宿にたどり着いたときの安堵感はどこに泊まっても同じです。

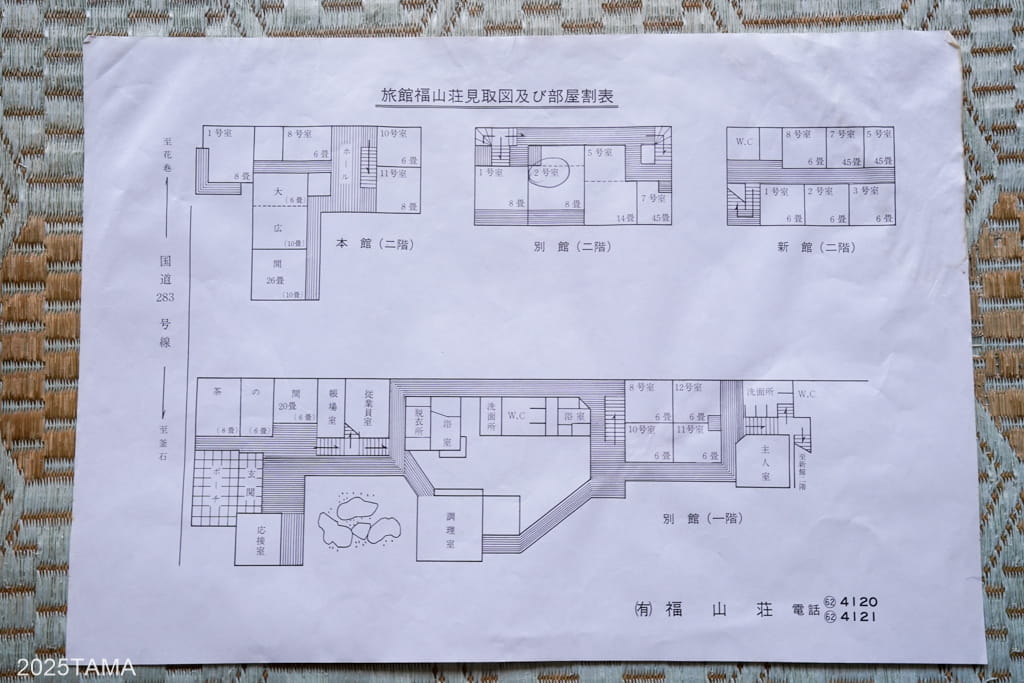

最初に館内図を示しておきます。

本館の玄関を入って左側に居間や帳場、従業員室があり、右側には応接室があります。玄関正面の廊下を進んでいくと玄関ロビーと中庭があり、さらに奥には調理室や風呂場、洗面所、トイレ、そして2つ目の風呂場があります。その先の階段から向こう側が別館で、客室としては本館2階、別館1階及び2階、そして新館にそれぞれ分散しています。

全盛期は大勢の客が宿泊可能だったものの、現在では新館の部屋は使用されていません。しかし本館及び別館の客室はいずれも綺麗に整備されており、いつでも泊まれるような印象を受けました。

玄関を入ったところ。

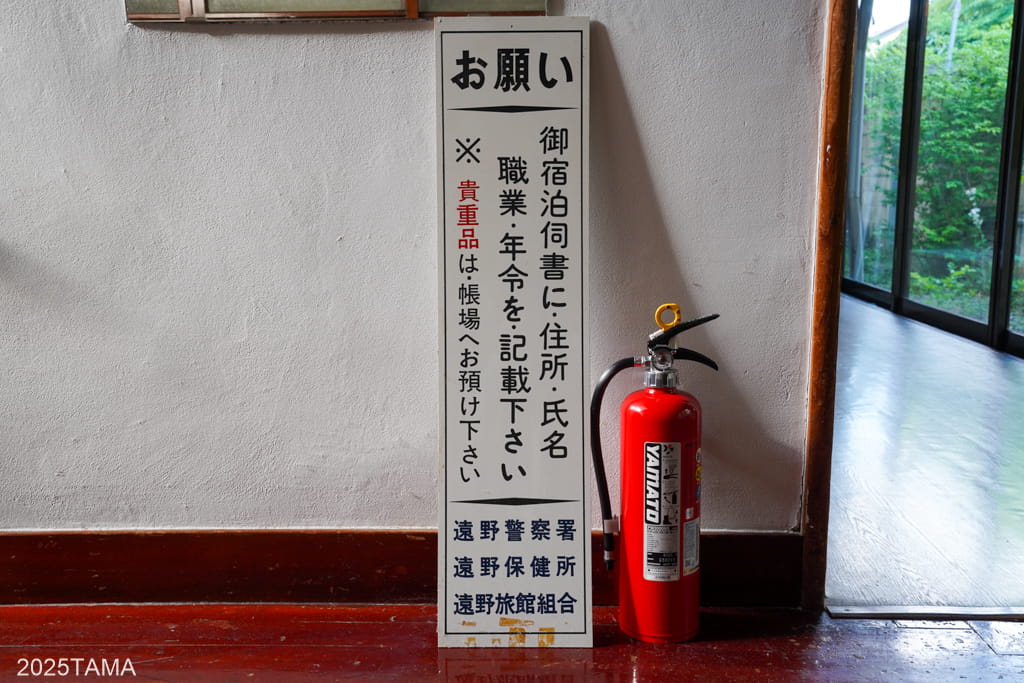

玄関はその旅館の顔とも言える場所で、屋外から屋内へと入って一番最初に目に入ってくるところです。従って玄関の様子でその宿の第一印象が決まることが多いけど、旅館福山荘では見どころが実に多かった。

横にも縦にも広い空間や格子状の天井、広々とした玄関土間や靴箱、玄関正面の壁掛け時計、向かって左側の居間入口の戸、電話室、こじんまりとした帳場、建物奥へと続く廊下と2階への階段、そして室内に散りばめられている「木」の要素と白色の壁が作り出すモダンな雰囲気。色々な要素がありつつも散らかっているわけではなく、奥へ奥へと進んで行きたくなるような良さがここにはあります。

昔は床も壁も天井もすべてが木材の茶色で構成されていたっぽいですが、むしろいま現在の色彩の方が個人的には好きです。

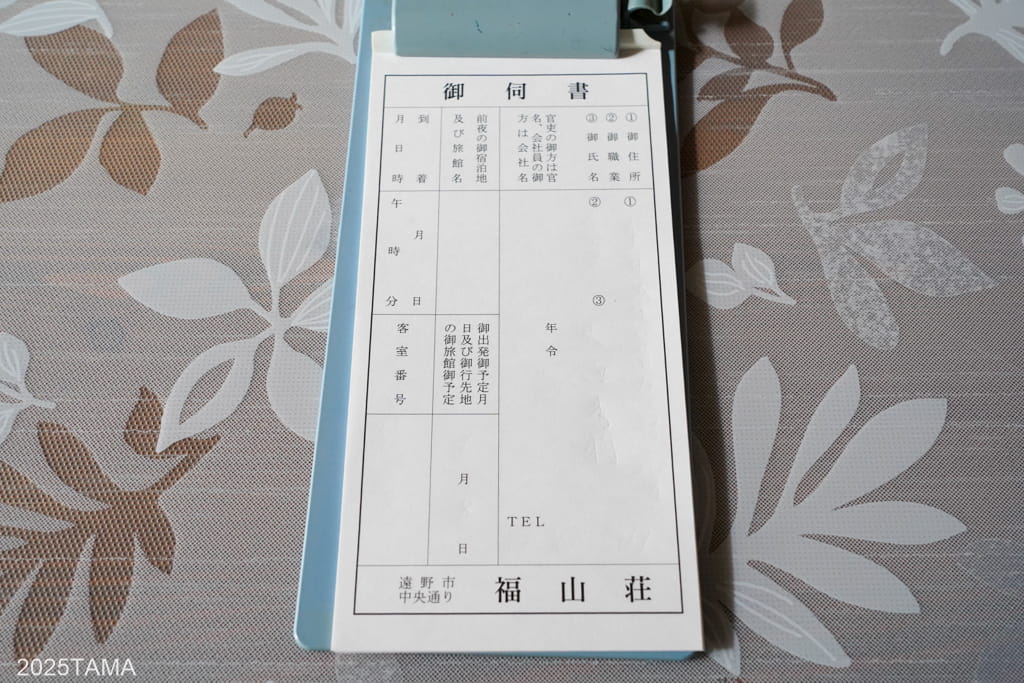

ここでご主人が奥から出てこられ、居間で受付を済ませて旅館福山荘での滞在が始まる。素泊まりでの宿泊ということでご主人に夕食のお店を色々伺ったりしました。

本館1階 廊下~洗面所~風呂場

帳場前を通り過ぎ、本館1階を端まで歩いてみます。

帳場奥に位置する2階への階段の右側に玄関ロビーがあります。中庭に面していて明るくてスペースが広い上に椅子も大きく、出発前などここに座って書籍類を読むのも良さげ。奥の方にはビールの自動販売機も置かれています。

玄関ロビーに座っていてよく実感できることとして、玄関を上がってからここに至るまでに空間的な仕切りが一切ない。

一般的な家屋ならすぐに扉などで区切られているのに対して旅館福山荘ではその境界がなく、開放感があります。経営側からすれば厨房などにいたとしても玄関に客が来たらすぐに分かるので便利。現代の建物はとにかく気密性が重視されている一方で、空間的に大きい点が昔ながらの旅館という感じがします。なんか安心できるなこれ。

で、玄関の時点から見えているこちらの階段。これが本当に特徴的なんです。本館2階へ上がるための階段は手前と奥の両方から上がれるように二方向に設けられている、いわゆる「分岐階段」「逆Y字階段」になっていてとても目を引きました。

それぞれの階段は中央の踊り場で合流し、そこから90°曲がった方向に続いています。確かに帳場方面と建物奥(厨房や別館方面)の両方からアクセスできた方が圧倒的に便利ですが、普通だったら一つの直線上の階段で済ますところを上り道を別々に造ることで解決している。階段を2つ造るよりも省スペースで済むし、なんて現代的で斬新な建築なんだ…と感動。よく考えられていると思いました。

玄関ロビー奥には厨房(調理室)への入口があり、手前廊下の右側に1つ目の風呂場がありました。旅館福山荘の風呂場はここと廊下の先の計2箇所あって、手前のこちら側は岩風呂になっています。厨房については本館の建物と独立しているようで、短めの廊下で接続されていました。

温泉旅館ではない一般的な旅館で風呂場が複数箇所あるのは珍しく、昔は宿泊客用と経営側の家族風呂で分けて使っていたのかもしれません。

風呂場を過ぎると今度は廊下が右方向へクランクのように曲がっています。つまり玄関から風呂場前までは廊下が建物中央に通り、風呂場から別館までは廊下が建物左側面部に面するように通っている形。これによって廊下に接している部屋の配置も変わります。

別館までの廊下は長い直線上で見通しがよいほか、洗面所やトイレ、もう一つの風呂場などの共用設備がここに集まっているので訪れる頻度が高めでした。

木造である廊下に対して、洗面所及びトイレでは雰囲気がガラッと変わります。あまりにも正反対の明るさだったのでびっくりしました。

水回りということを意識してなのか洗面台だけではなく床や壁にいたるまで全てがタイル張りになっており、しかも面によって模様や色合いを微妙に変えています。模様は市松模様や斜め市松を組み合わせていて視認性がとても高く、鏡についても壁掛け式の鏡を斜めに3枚並べている点にこだわりが見えます。

洗面台にカラフルなタイルを用いているのはなんとなく予想の範疇だったけど、その先のトイレも全面タイル張りだった点には驚きました。もう完全に予想外。

床と肩あたりの高さの壁までタイルが貼られているのに加えて、なんと小便器と小便器の間の仕切りさえもタイル張り。ご主人いわく建築当時の年代を考えるとこの量のタイルはとても貴重だったとのこと。ただでさえ古い旅館において仕切り自体があることが珍しいのに、設計思想が気になるところです。

でも、掃除のしやすさと美観を両立させる点でタイル張りは合理的だと感じました。思い返してみれば小学校とか中学校のトイレってタイル張りだったし、タイルなら色合いも模様も大きさも比較的簡単にコントロールできる。あと完全な白色なら経年劣化や汚れによる変色が目立つかもしれないけど、最初から色が付いていたらそんなに目立ちません。

トイレの先にはもう一つの風呂場があります。

廊下と廊下のちょうど角部に位置しており、脱衣所の壁には丸窓が設けられていました。宿泊者は基本的にこちらを使うと思われ、夕方以降に入れるようになります。やっぱり旅における風呂場の存在はとてもありがたく、一日が終わったときの疲れを癒やすのは入浴が一番だ。

以上が本館1階の様子です。

本館廊下に限らず、福山荘の廊下や階段といった人が接する木材部分は漆塗りになっている点が素敵だ。そのままでも独特の光沢と艶があり、特に自然光が当たったときには光って見えるのが本当に美しい。優れた建築は建てられてから数十年が経過した今でも、訪れる客の感情を動かすことができる。

木材で造られた建物とそれに付随する技術、館内に差し込む陽光、しんとした静けさ。泊まった旅館で館内散策をしていると、ふとハッと思わせられる一角に出会えたりする。この一角はまさにそれでした。

本館2階 階段~廊下~客室

続いては別館に向かう前に、本館2階の客室エリアへ行ってみました。

本館2階の廊下の様子。

まず本館建物の左右に面した客室が1つずつ存在し、階段を上がってすぐのところと、階段をぐるっと回り込んだところの戸から入ることができます。この廊下から表通り側へ向かうと廊下の左右に客室が存在する構造で、表通りを正面に見て右側と正面に1部屋ずつあり、左側には大広間があります。

大広間は三間続きでとても広く、一番奥の部屋には床の間やブラウン管テレビなどが置かれていました。また左側には階段を上がってすぐのところから大広間の各部屋に直通できる別の廊下があり、食事の運搬等をやりやすくなっています。

表通りから建物の外観を確認した際に見えた、玄関真上の横に長い部屋がこの大広間です。当初は客室かと思っていたのがそうではありませんでした。旅館における大広間って建物の奥の方にあることが多いものの、福山荘では表通りに面していて眺めが良いです。宿泊用途というよりは地域の忘年会や寄合などで宴会をするときのために、玄関から近い場所にしたっぽいです。

大広間横の廊下からは別館の建物が見えました(正面奥のトイレの臭突がある建物)。

本館2階客室の例。どの部屋も床の間と複数の窓があるほか、エアコンやファンヒーターが常備されていて快適に過ごせるようです。畳敷きではなくカーペット敷きの部屋があったけど、畳の維持管理の都合なのかもしれません。

なお客室の入口には襖戸の手前側に後付けされた鍵付きの戸があります(廊下に対して出っ張っているので後付けだと分かる)。こういう風に建てられた年代から時代が経つにつれて徐々に改築を経てきた様子が分かるのが、なんか好き。

別館1階 廊下~客室

本館の散策は以上で、続いては今日泊まる部屋がある別館へ向かいます。

風呂場前の廊下より先から別館に切り替わります。

別館入ってすぐ正面には客室が一室。客室の右側に視線を移していくと別館2階に繋がる階段が見え、つまり階段によって生じた下のスペースを客室に活用している形です。

客室の前から廊下を振り返ったところ。洗面所やトイレ・風呂場がある箇所のみ廊下が建物左側に移動していたのが、別館から先は玄関~玄関ロビーと同様に建物右側に移動します。従って建物全体を眺めてみると建物中央部分のみ、廊下と客室の配置が他と異なっている形です。

このようにした理由はよく分かりませんが、玄関から別館・新館に至るまで真っ直ぐな廊下を一本通すよりも適度に曲げた方がよいと判断したようです。逆に言えば玄関周辺・共用設備・客室エリア(別館)のエリアごとに廊下の配置が切り替わっているため境界が分かりやすく、廊下を曲がることはそれはそれで体験として面白い。

ちなみに本館と別館の境に位置する風呂場脱衣所の壁。ここの曲がり角の壁が直角ではなく角が取れた面取り形状になっており、廊下の先を見通しやすいように工夫されていました。直角だと曲がり角の出会い頭に他の客とぶつかるおそれがあります。面取り部分には丸窓がこしらえてあって美観もグッド。

新館に入りました。

階段前からの動線は3つあり、左側に続く1階廊下を歩いて別館1階客室及び新館へ向かうか、正面の戸を開けて厨房に行くか、階段を上って別館2階へ行くかの三択です。

廊下をそのまま進んでいくと右側に中庭、左側に客室が2つあります。

中庭については特に維持されていないようで鬱蒼としていたものの、窓から入ってくる日光と緑はかなりの癒やし効果として大きい。すでに玄関からはそこそこの距離を歩いてきたのに対して、それでも館内にいながら自然光を感じられる点は開放感があります。室内が暗いよりは明るいほうがよほど良い。

客室については他の客室とは異なり、鍵なしのガラス製の引き戸となっていました。昔はご家族の方が使用されていたか、又はどうしても客室が足りなくなった場合の緊急用だったと想像します。

そのまま廊下を進むと「主人室」と書かれた小部屋があって、ご主人の話によれば主人室は洋間だったところに後から畳を敷いた部屋。かつてはご主人のご両親が住まわれていたが、今では物置になっています。最初から洋間として建築されているところを見ると、福山荘は和洋折衷の要素を併せ持つ近代的な旅館ということになる。全盛期の繁栄ぶりの名残を見ることができた気がしました。

主人室の左側へ行くと客室が一室あり、そのさらに左側に洗面所とトイレがありました。これらは本館のものと同様にタイル張りですが、色合いが異なっています(特に洗面台は黄色&水色とかなり派手)。それにしても水回りの入口が木枠&ガラス戸で中がタイル張りって、当時のセンスが光っているな。

主人室とトイレに挟まれるようにして真ん中に階段があり、階段を正面に上れば新館へ、途中で左側に曲がれば別館2階へ行くことができます。なお新館は2階部分がなく、ここ1階から3階の高さまで階段で一気に上ることになる特徴的な造りをしていました。

主人室前の客室の様子。こちらは通常の窓に加えて丸窓がありました。基本的にどの客室も廊下と客室の間に踏込が設けられていて、出入りがスムーズにできます。

別館2階 階段~廊下~客室

最後は別館2階へ向かいます。

個人的に旅館福山荘で一番好きになったのが、この別館2階への階段。

下部の直線上の階段を上った先には踊り場があり、踊り場から先が左右に二股に分かれているという特殊な造りをしていました。これは本館2階への階段と同じく「分岐階段」「Y字階段」に該当しますが、こちらは正真正銘のY字階段です。分かりやすく言うと本館階段は階下から踊り場までが二股で踊り場から先が直線上、別館階段はその真逆で対比になっています。おそらく設計の際に意図したものだろう。

向かって右側の階段は踊り場から右へ90°曲がって建物左側面部へ、向かって左側は円弧を描くようにぐるっと折り返して客室とトイレへと繋がっていました。左側の階段は、いわばその客室へ出入りするための専用設備のようなもの。客室配置によって階段を工夫したようです。

この一帯の造りの美しさが半端ない。

比較的薄暗い本館廊下から別館へと入り、2階へ上がったところには大きな窓があって採光は十分。しかも窓には木枠や欄干が残されていて手前の階段との親和性を崩していない。さらに漆塗りの階段は日光があたって美しく輝いている…。狭い範囲にも関わらず木材同士がかっちりと組み合わさった様子と色彩的なコントラストの穏やかさがマッチし、居心地がとても良かったです。

進行方向を180°変えるための階段の造り。

階段を2階に通してから廊下の形状で進行方向を変えようとするのではなく、途中で踊り場を設けて階段自体で分岐をつくっている点に惹かれました。

その左側の階段の先にある客室(一号室)の様子です。

広さは8畳あって広縁付き。角部屋に相当しているので比較的静かなことが予想されます。

一号室からは本館方面が一望できました。

こうしてみると表通りからは本館の一番手前側以外に何も見えず、初見では別館や新館が存在していることすらも分かりません。両隣についても別の建物や敷地が接しているためアングル的に見えないので、まさに泊まった人だけが味わえる特権と言えるでしょう。

例えば自然などの風景はその場所に行くだけで眺められるものの、建物内部からの景色はそうはいかない。誰もが知っているわけではない光景を見ることができただけでも、福山荘に今回泊まってよかったと思います。

廊下をさらに奥へ進むと左側に窓、右側に客室がいくつか並んでいます。

中には廊下側に窓が設けられている客室もあり、各部屋の造りが一様ではない点がグッド。こういうところは湯治用の建物と旅館とで明確に異なるポイントです。

廊下の突き当りには階下へ降りる階段と押入れがあり、押入れの手前を右へ曲がると客室が1部屋あります。押入れが客室の中でも廊下沿いの壁でもなく、こういう風に独立しているのは珍しい気がする。

別館の階段は棟の手前側とここ奥側の計2箇所に設けられていて、どの客室に泊まっていたとしても階下の洗面所やトイレに行きやすくなっています。

先程上がってきた階段と同様に、こちらの階段についても床板側面部の木が波打っているのが珍しい。木材で曲線を表現するのは手間がかかります。

廊下が直行するところは組木で「入る」の字の形になっていて、人が入る・客が入るという意味で縁起を良くしているそうです。相互の木材自体の精度と組立精度の両方が要求されるため、ここまでぴったりとハマっていると気持ちがいい。

別館2階 泊まった部屋

さて、今回泊まった部屋は本館側の階段を上がってすぐ右側に位置する「別館二号室」です。広さは次の間8畳・本間8畳。さらに広縁付きで中庭を見下ろすことができます。布団はすでに敷かれていて、投宿後にすぐ昼寝をすることも可能でした。

ご主人曰く別館二号室は旅館福山荘で最も良い部屋のようで、過去に石油貯蔵基地を釜石に建設する計画があった際に環境大臣が視察に来たことがあり、そのときに泊まったのがこの部屋とのことでした。そんな部屋に自分が泊まることができるのは感激だ。

本間の床の間は付書院もあって格式高い造り。床柱の材質は高野槙(出節)でしょうか。

設備はエアコン、テレビ、床設置式の暖房、冷蔵庫、お茶セット。アメニティは浴衣、タオル、バスタオル、歯ブラシ、半纏があるので準備不要です。

二号室は3部屋分の広さがあるようなものなのでシンプルに広く、廊下と本間との間に次の間というワンクッションがあることで居心地の良さを底上げしています。さらに広縁についてはほぼ全面が窓になっており、自然光を室内に多く取り込めるようになっていました。窓を開けると風が入ってきて気持ちいい。

泊まっている部屋は表通りから遠く離れているため物音が気になることは一度もなく、お風呂に入って夕食までの間にくつろぐ際や就寝時にとても快適でした。逆に本館2階の客室は表通りに近いので、交通量が少なかった昔ならともかく現代では少々過ごしづらいかもしれません。

思うこととして、機械の力に頼ることなく風だけで涼しさを得られるのはこの時期にしかない良さだと思います。最近の日本の気候って寒いか暑いかのどちらかしかなく、いわゆる春や秋の期間がとても短い。そんな中で、窓を開けるだけで快適さを得られる状況でここに泊まれたのがよかった。昔はこれが普通だったんだろうな。

夕食~翌朝

部屋の中で横になっていると夕方の時間。

すでに述べた通り、旅館福山荘は素泊まりなのでどこかで食事をとることになります。今回はロードバイク同伴であることを活かし、早瀬川を渡った先にある有名店「じんぎすかん あんべ」というお店に向かいました。岩手県のグルメとしてジンギスカンは有名で、その中でも遠野が本場。さらに最初に遠野にジンギスカンを持ってきたのがこのあんべなのです。

そういう背景があって、遠野を再訪するならぜひここでジンギスカンを食べたいと思っていました。観光客のみならず地元の方が多く訪れる店で平日夜であってもほぼ満席状態でしたが、すごく良いところだったのでおすすめです。

旅館に泊まった際は玄関土間にロードバイクを置かせてもらうことが多いです。

フルオーダーチタンバイクというレトロな存在(最近はチタンが再評価されているみたいだけど)と、昔から続く古びた木造旅館の組合せ。自分のような特殊な行程を組む場合は最新のレースバイクじゃなくてチタンがちょうどいいんだよな。玄関先に停めてあっても違和感がない、まさに絶妙な存在感だと思います。

じんぎすかん あんべは肉の店舗と食堂が隣合っていて、食堂の方はタブレットでの注文や配膳ロボットが一生懸命働いているなどIT化が進んでいました。また最近改装されたのか店内は明るくてお洒落な雰囲気です。

で、肝心のジンギスカンはというともう絶品。

ラム・マトンの色々な部位を食べ比べできるセット定食を注文したところ、どの肉も柔らかくて臭みがなくめちゃくちゃ美味しい。素材の美味しさに加えて、自分自身で焼きながら食べ進めていくシステムが美味しさに拍車をかけている。セットの内容である肉、野菜、ご飯、タレ、汁物の全部が美味く、最初は結構量があるな…と思っていたのに秒で完食しました。人気店になるのも頷けるわ…。

お客さんがひっきりなしに訪店している中、そんなに待たずに入れたのは運が良かったですね。また遠野で一泊することがあるとしたら、あんべを再訪すると思います。

宿への帰路の途中では駅前を軽く散策しつつ、遠野駅の東側にあるスーパーで朝食を買いました。

自分が知らない土地でふらっと出かけられる点で、自転車があると本当に便利です。

夜の時間。

周りは市街地で家ばかりですが、布団に入っていると遠くの田んぼか川からカエルの鳴き声がわずかに聞こえてきました。自分自身が田舎の民なのでカエルの鳴き声を聞くと安眠できる。

なお遠野の夜は結構冷えて朝方は気温10°まで下がり、窓を開けっ放しで寝たこともあって少し寒かったです。まあ結果的にちゃんと寝られたからヨシ。

冷蔵庫に保管しておいた朝食を食べて出発の準備をし、ご主人にご挨拶をして旅館福山荘での滞在は終了。最後は玄関に飾られているカッパの像を撫でておきました。もしかしたら遠野を今後訪れる際にカッパに出会えるかもしれない。

おわりに

旅館福山荘は遠野の町並みに建つ歴史ある旅館で、滞在中は館内の広さと造り込まれた建築美に驚くばかりでした。現在では素泊まりのみとなっていますが駅前を含めて飲食店の選択肢は多く、旅館から一度外へ出て食事を取ることの良さを改めて実感できたような気がします。また遠野を訪れることがあったら泊まりに来たいと思いました。

おしまい。

コメント