今回は熊本県八代市の日奈久温泉 柳屋旅館に泊まってきました。

前日は熊本県の山の中にある民宿に泊まったのに対し、翌日は逆に海沿いに面した温泉街への宿泊。日奈久温泉は今までにも何度か訪問したことがある場所で、今回も素敵な滞在ができました。

歴史と外観

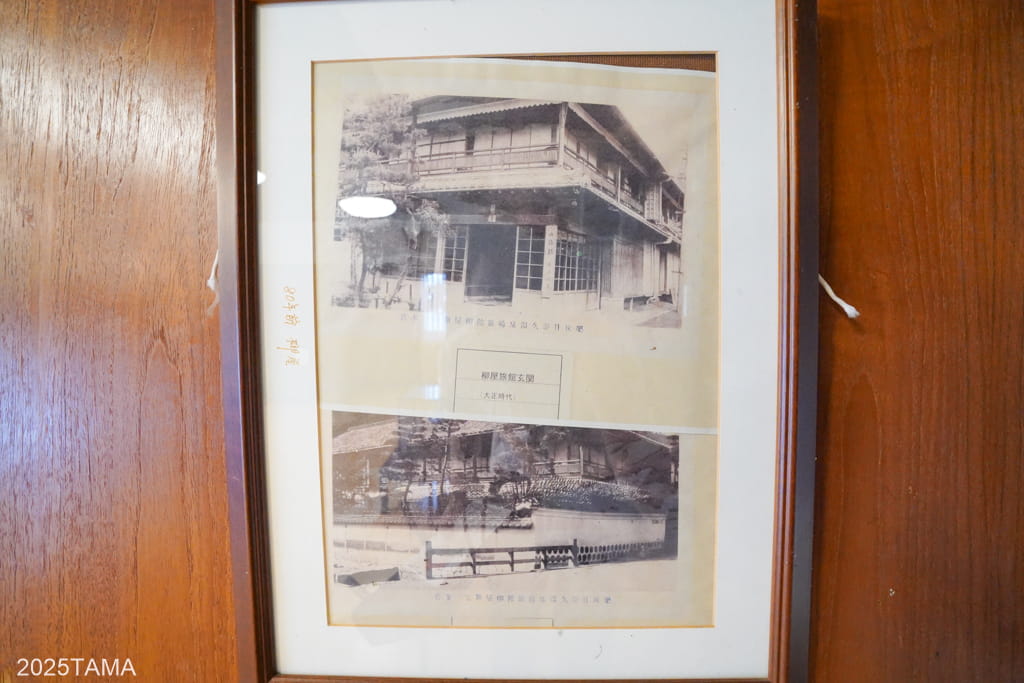

まずは歴史について。

- 柳屋旅館は明治23年(1890年)創業で、玄関天井の梁は創業当時からのもの。なお今まで泊まったことのある日奈久温泉の鏡屋旅館は明治20年創業、金波楼が明治43年創業となる。

- 建物はL字の形をしており、日奈久温泉街の玄関口となる日奈久温泉入口広場前の表通りと、ばんぺい湯へ続く道の二つが交わる十字路の角地に建っている。まず表通りに面した側の建物(本館)が最初に建てられ、その後にばんぺい湯方向の棟(別館)が増築された。両方の建物は館内で繋がっている。

- 増築部分はあたらし屋旅館がある通りまで建物が続いており、つまりワンブロック分の長さがある。しかし今では使われておらず、建物にも蔦が覆っている。昔は1階で商店のようなものを営んでいたと思われるシャッターもあった。当時は団体客が多く、特にバブル期の昭和40~50年頃は消防団や町内会、修学旅行等の団体客がここに多く泊まっていた。

温泉街入口に建っていることから日奈久温泉の「顔」みたいな建物といえます。かつてのバブル期の繁栄ぶりを感じさせる大きな旅館ですが、現在使用されているのは国道3号に面した側の客室のみ。

次は外観を見ていきます。

国道から日奈久温泉入口広場へ入ると正面に「柳屋」と書かれた建物があって、ここが柳屋旅館です。実に分かりやすい。

視点を左に移していくと棟と棟との中央に三角屋根の部分があり、本館の2階客室はここを境にして玄関側(右)が新しめ、左側が古めとなります。両者は宿泊料金も異なっていて新しめの方が安いです。

本館は一つの棟としての外観が同じかと思いきや、こういう形で左右に分かれている点が新鮮でした。

本館右側を通りに沿って歩いていくと途切れることなく建物が続き、中間地点の窓付きの部分の壁には「旅館柳屋」の文字。

さらに奥へ進んだ角部には元商店と思われるシャッターで閉じられた一角があって、つまり玄関前の広場からここまでのワンブロック分(約70m)すべてが柳屋旅館の敷地ということになります。すぐそこに金波楼という巨大な建物がそびえているのであまり目立ちませんが、敷地や建物の広さという意味では温泉街の中でもトップレベル。

シャッター部分から道の分岐を左へ曲がると、レンガ造りのバーのような建物が繋がってしました。どうやら広い敷地を活かして旅館業以外にも多角的に経営されていたようです。

そのまま表通りとは反対側に歩いていき、あたらし屋旅館前から見た本館裏側のアングル。手前側の広場にも昔は何らかの建物があったみたいですが、更地になっていて見通しがいいです。

館内散策

それでは館内へ。

- 旅館は基本的にご主人とその母の2人で営業されており、宿泊人数が多い時は親戚の方が手伝いに来るが、現在は一時的にご主人一人でやっている。

- 訪問時は庭が雑草により鬱蒼としていたが、これから業者を呼んで夏の草刈りをするらしい。

- 素泊まりか朝食付きプランが基本で、夕食は宿泊人数二人から対応する。

- 本日の宿泊客は自分のみ。

- 看板猫としてキジトラ猫のヒナちゃん(日奈久から命名)がおり、今の暑い時期は本館から温泉棟への通路にいて通ろうとすると寄ってくる。ゴロゴロ言いながらスリスリしてくれたりと優しい。コロナの時に迷い込んできたらしく、そこから旅館の飼い猫になった。

上記のように館内はとても広いものの管理されている方は一人のみ。従って館内散策をしている最中に出会うのはもっぱら猫ちゃんのみで、全盛期の隆盛ぶりを想像すると少し寂しい思いになりました(日奈久温泉が全体的に静かな雰囲気)。ただ猫ちゃんは常駐しているわけではなく、ふらっと数日間いなくなることもあるそうです。

1階 玄関周辺

館内の造りを簡単に説明すると本館1階には玄関、帳場、居間、朝食会場の大広間、洗面所、トイレなどがあり、客室はすべて2階となります。また本館中央付近にある階段を下ればすぐに温泉へと向かうことができ、夕食が必ず提供されるわけではないという点も含めて1階の滞在時間は少なめ。

古い建物では廊下が狭かったり階段が急だったりと、大人数で使用する前提ではない箇所も見られますが、柳屋旅館では基本的にどこをみても広々としています。その最たる例がこの玄関周辺で、玄関土間も広ければ上がってからの空間も広い。横幅も高さも十二分にあって窮屈感がまるでありません。

玄関を上がって右奥に2階への階段、左側に帳場、左奥へ進めば温泉への通路や大広間があります。

少し気になったのは、玄関の戸をあけてすぐの土間部分に柱が一本立てられている点。明らかに通行の邪魔ですが、これは昔の建物から現在の建物へ改装した際の名残みたいなものでしょうか。

天井の太い梁や天井板は創業当時から残るもので、他の木材と比較すると色がかなり濃いです。強度部材がここまで露わになっているとしっかり荷重を支えてくれそうで安心できます。

自転車を玄関土間に置いてバッグ類を取り外していると、帳場の横からヒナちゃんが登場。いきなり足元にスリスリしてきてくれたほか、初対面なのに触らせてくれたりとかなり人馴れしています。これは嬉しい。

ヒナちゃんは元野良猫で現在は柳屋旅館の加護を受けています。温泉へ続く通路が主な縄張りのようで、滞在中は通路と玄関以外では見かけませんでした。

1階 階段~2階 客室前廊下

本館1階の散策は後に回し、まずは本日泊まる部屋へ向かうことにしました。

2階へ上がる階段は本館右端と中央の2箇所あって、少なくとも玄関を入って最初に使用するのは玄関から見える前者の階段。自分も動線に従ってここを通ったものの、チェックイン時とチェックアウト時の2回以外は中央の階段を使っていました。

階段を上がって表通り方面に客室が並び、左側に折り返すと別館へ繋がっています。

別館へもアクセス自体はできるようですが、物がかなり散乱していたため断念。片付けも特にしていなくて時間の流れに身を任せている感じです。まあ客室数だけを見ても本館より多そうだから少人数で掃除や片付けをするのは厳しそう。

本館の廊下へ戻ってまっすぐ進むと、中間地点に少し狭くなっている箇所がありました。

ここが外観確認時に見えた三角屋根の箇所にあたり、ここから手前の玄関側が新しめ(ビジネス用)のエリア、奥が古めのエリアとなります。想像するにビジネス用は設備が多少新しかったり、広さ自体も控えめで料金を抑えているっぽいです。

で、古いエリアに入ってすぐの光景がこれ。ビジネス用とは明確に年代が違うことがひと目で理解できる。たぶんこっちも近代化しようと思えばできたと思いますが、あえて古い部分を残しているのだとしたら素晴らしい取り組みです。

廊下を直進していくと引き続き客室が並び、右方向へ向かうと洗面所、トイレ及び中央階段があります。

湾曲している天井はどこか和風建築らしくない様相です。まるでヨーロッパの聖堂のようだ。

共同の洗面所は一度に4人が使用できる広さ。

なお洗面所の横に倉庫とトイレらしき小部屋があるが、今では使われていない。客室内に洗面所とトイレがあるので基本的に共用のものを使うことは少ないだろう。

廊下の片隅には小さな冷蔵庫とウォーターサーバーが置かれていて、長期滞在にも対応しています。特に今回は夏場の宿泊だったためウォーターサーバーの冷水がありがたい。

廊下の突き当りには客室が表通り側に1つ、左側面側に1つ、そして中庭側には3つ配置されています。中庭側の3つについては客室入口が隣り合っているという新鮮な造り。

これらの客室についても稼働状態にあるとは思うものの、近年ではビジネス用の客室に泊まる人がほとんどらしく、古い客室に泊まる人は多くありません。

2階 泊まった部屋

それでは今回泊まる部屋へ。

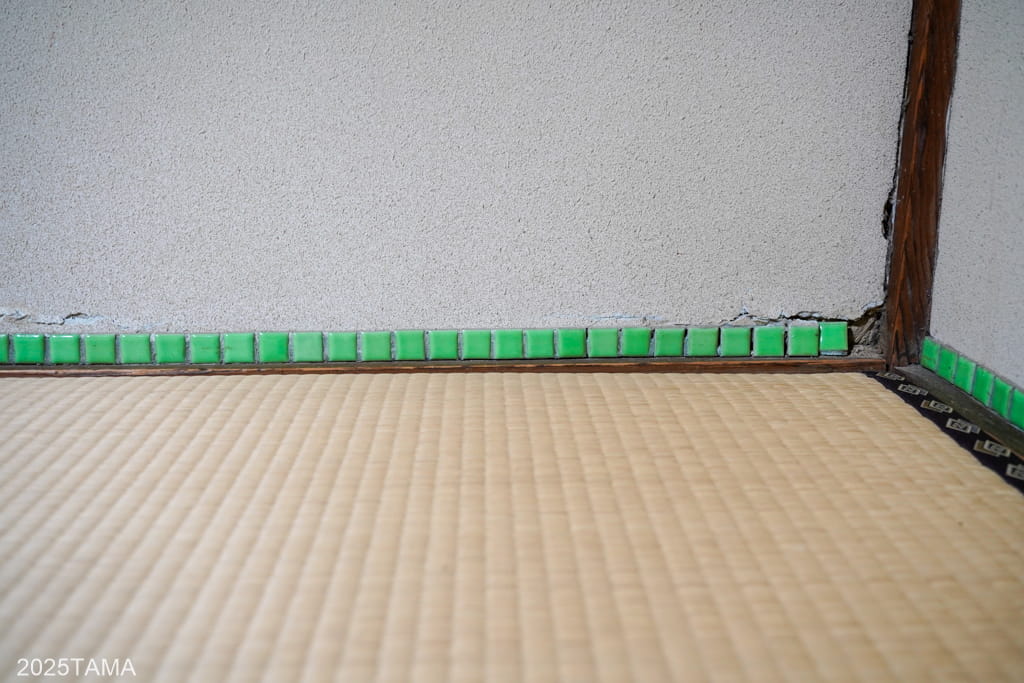

泊まったのは古いエリアに入って一番手前側の「青柳」の部屋で、踏込・次の間3畳・本間8畳から構成されています。場所的には表通りから見える「柳屋」の看板のすぐ左側。さらに次の間の奥には洗面所とトイレがある別のスペースが設けられており、ちょっとしたことで部屋を出入りする必要はありません。

青柳は柳屋旅館を代表する客室に位置付けられていて、ご主人曰く一番人気の部屋とのこと。旅館のパンフレットに写真付きで載っているほどです。予約時に「古い部屋をお願いします…」と伝えたらこの部屋をあてがっていただけました。これは嬉しい。

廊下の意匠や最初から踏込がある造り、そして後述するように床の間の豪華さや室内の便利さを考えると、古いエリアの棟は昭和の時代に増築されたようです。商店やバーがある別館の増築と同時期なのだろうか。

こちらが本間の様子です。

通常の1.5倍ほどある大きな襖戸を開けた先の本間は床の間や付書院、そして付書院横の窓が設けられているなど全体的に豪華な造り。部屋の2面が屋外に面しているので照明を付けなくても自然光だけで明るいです。

設備はエアコン、空気清浄機、ポット、テレビ、内線。アメニティは浴衣、タオル、バスタオル、歯ブラシあり。また窓際の広縁のようなスペースには椅子や机はないものの、洗面所、ウォシュレット付きのトイレ、着物掛けや姿見などがあって憂う点はありません。

付書院が床の間の横ではなく、床の間と反対側の面にあるのが珍しい気がする。ここに座ると部屋全体が見渡せて、なんか落ち着けました。

本間の飾り障子(今はガラスに置き換わっている)には宝船がデザインされていました。これも確証はないけど昭和ならではの意匠な気がします。なおこの障子戸を開けたら網戸なしですぐ屋外になっていて、開けっ放しにするのはやめました。

そして自分が一番目を奪われたのが床の間の造り。

太い竹で作られた床柱に加えて網代編み且つ微妙に円弧を描いている形状の戸袋、また床の間奥の飾り窓など、どこを見ても凝りに凝られていました。建築当時は職人さん楽しかっただろうな。こだわり抜いた木をつかって、職人が持つ技術を注ぎ込んだ感があります。

広縁のようなスペースはこんな感じ。

例えば自分のように夕食をどこかで買ってきて部屋内で食べる場合、室内に洗面所があるのは便利です。

広縁にからは日奈久温泉の入口を一望することができます。国道の向こう側には今でこそ建物が建っているものの、おそらく昔は海が直接見えたんだろうなと思います。

2階 中央階段周辺

宿泊することになるエリア及び客室の確認はこれで終了。続いては中央階段を下って本館1階に移動し、1階の様子を見ていくことにしました。気温が高いとはいっても館内散策はやめられない。

で、個人的にもっとも好きになったのがこの中央階段周辺の造りと景観です。「木造建築」らしさが全面に押し出された一角であり、柳屋旅館を唯一無二たらしめているのはここだと言っても過言ではないだろう。

動線としては直進する廊下の進行方向が階段と踊り場を介して180°変わり、自分がいま居る地点のちょうど真下に移動する流れ。この階段周辺は本館から突き出すようにして造られているため正面と左右の3方向に窓があって、どの面からも自然光が差し込んでくるのが最初の素敵要素です。館内は暗いよりは明るい方がいい。

で、歩き始めてからすぐの左側の手すり上には小さな社のようなものが設置されている。最初は神棚のデカい版かと思ったけど、結局のところ正確なことは分かりませんでした。

右側の窓からの眺め。

本館から棟続きになっている別館の外観がよく見えますが、全体的に草が絡みついていて維持管理はされていないことが分かりました。

社を過ぎると1段の階段を挟んで広々とした踊り場。廊下と階段部分はスペースが広くとってあり、廊下や階段の幅が広くて窓も大きい。すべて木造だが中庭側は窓が多く明るい雰囲気が漂っています。

踊り場に足を踏み入れると、それまでずっとカーペット敷きだった床がここにきて急に床板のみになります。従って年季の入った濃い色の板の上を直接歩くことができると同時に、足の裏に伝わってくる感触も如実に変化する。わずかに軋むような床板独特の感触がまさに木造建築って感じでとても心地良いです。

あと着目したのは、2階廊下方面から踊り場へ入る際のちょっとした段差。段差をつくらずに平面のまま踊り場にすることもできたところを、あえて高低差を設けることによって立体感を生み出している。全体として眺めてみると、この段差が存在する方が収まりが良いです。

建築以外では、この空間内を構成する色の要素がとてもシンプルだという点。

目に入ってくる色といえば床、天井、柱、階段の手すりなどに見られる濃い茶色と、それから壁の表面に塗られた白色の2色のみ。アクセントとして消化器の赤色や壺の淡い色が存在するものの、建物としての色彩のシンプルさがとても好きになりました。

踊り場右端には、まるで客室の床の間の一部のような意匠が見られました。用途はよく分かりませんが、花瓶などを展示する際の台として造られたようです。

踊り場に到達して、1階へ続く階段へ足をかけるために振り向いたときの景色がこれ。本当に心癒される造りです。

自分は周囲から何も聞こえてこない建物の中、夏の昼下がりにここに佇んでいる。いま自分が見ている風景、気温の高さ、足裏や手を通じて身体に伝わってくる木造建築の造り。木造旅館で過ごすことを五感で味わえているような気がして、良い気分になれました。

正面の窓からは、これから向かうことになる温泉の建物とそれに続く通路が見えます。ちなみに踊り場周辺の窓はいずれもガラス一枚のみで構成され、開閉ができないくらいに建付けが悪くなっていました。

階段手すりの上にある丸い意匠。

下の三角部分と上の球体は分離しているわけではなく一つの木から加工されているものです。高度な職人技が光りますが、こういう複雑な意匠も大工道具が発達した比較的近代ならではのもの。触ったときの感触がいいので、ここを通行するたびに撫で回してました。

向かって左側の壁には、上下に別々の窓がつくられています。

この窓からは本館左側の部分を裏側から眺めることができ、つまりこの踊り場からは柳屋旅館のほぼ全域を見渡すことが可能。宿泊する建物だけではなく温泉や中庭、そしてそこを歩く人々の様子まで見えるというわけです。

建物全体が横や縦に長い長方形だったならここまでの展望の良さはなく、全体をL字の形にしてその内側に突き出た箇所(ここ)を設けることで初めて360°の視界を確保できる。これが計算されたものだとしたらとんでもないな。

1階 大広間前廊下~洗面所~温泉前

2階の散策は以上で、残りの階段を下って1階に向かいます。

階段を下ったところ。

階段正面と右側が大広間、左側が帳場と玄関方向、そして折り返して中庭方面に進むと洗面所とトイレ、そして温泉への通路があります。2階に引き続いて1階についても階段周辺は窓が多く、屋内であることをあまり感じさせません。廊下の幅も広めで歩きやすいです。

階段から玄関方向へ向かうところのちょっとしたスペース。昔はロビーなどがあったように思えました。

そのまま廊下を歩くと玄関に着きます。

分岐を右へ進めば別館1階方向へ行けますが途中の窓は半ば崩壊していて隙間がとても多く、屋外との境界は無いに等しい(壁も傾いているし)。本館の接続部が別館の老朽化に引きずられているような感じです。自分は古い建物が好きとはいっても、こういう箇所は補修してほしいかな。

廊下を戻って、今度は階段前から奥へ歩くと大広間及び中広間がありました。

大広間前の廊下は中庭に面した側の窓がとにかく大きく、これだけ大きな一枚ガラスを製造するのは当時だとなかなか難しそう。廊下の右側がすべて窓になっているため非常に明るいです。

柳屋旅館に限ったことではないですが、昭和の時代に建てられた大きな旅館にはほぼ間違いなく大広間があります。個人客や少人数での良好が多い現代と比較すると昔は一度に宿泊に出かける宿泊人数そのものが多く、またバブル期はどちらかというと団体で旅行するのがメイン。大人数で宴会や食事をするためには大広間の存在が欠かせませんでした。

廊下の突き当たりでは、壁や天井の一部が欠けていました。2階と比較すると1階の方が荷重がかかるぶん負荷が大きいようです。

2階中央階段からこの1階大広間前の区間は古い要素がたくさん残っている反面、老朽化に伴う建物の崩壊箇所が結構目につきました。もったいないとは思うもののこれらを修理するのもお金がかかります。現在ではビジネス用途として玄関近くの客室を集中的に維持管理し、それ以外については必要最小限に維持されている様子。

温泉までの道中にある、この洗面所の雰囲気もかなり好き。全体を構成する「木」の要素と洗面所のレトロな「石」の要素が融合しているのが良いです。

2階踊り場の木材一色な雰囲気と、ここ1階の和洋折衷感のある雰囲気。投宿時から館内散策を通じて近代的な部分から建築当時のままの部分へと徐々に移り変わっていき、自分が歴史ある古い旅館に宿泊しているという感覚が次第に強くなってくるから素敵だ。

1階 大広間

本館1階の大広間では朝食と、場合によっては夕食をいただく形になります。

こちらがその大広間の様子。幅.奥行きともに十分な広さがあり、向かって左側には大きな床の間も設けられています。

中央階段と同様に、大広間においても数々の意匠に注目がいきました。

天井と壁との境目が直角ではなく丸みを帯びたリブと板で構成されていたり(お寺でよく見る造り)、絵柄が見事なたくさんの欄間、さらには天井には菱形の図形が形作られていたり。当時の大工職人が凝ったであろう箇所を眺めていると日奈久温泉の繁栄ぶりがよく理解できる。

この大広間では朝食をいただいたのですが、この広すぎる室内で自分一人だけが食事をとっているという状況がしんみりしてしまった。昔は数十人が賑やかに楽しんでいた空間に、現在では多くても数人程度しかいない。

全国どこの旅館を見ても今後大幅に宿泊者数が増えることはないと思うし、建物が豪華であれば豪華なぶん建築当時の華やかさと今とを比較してしまう。でも、その旅館に実際に泊まることができて嬉しいです。

温泉

温泉棟に続く渡り廊下

続いては温泉へ。

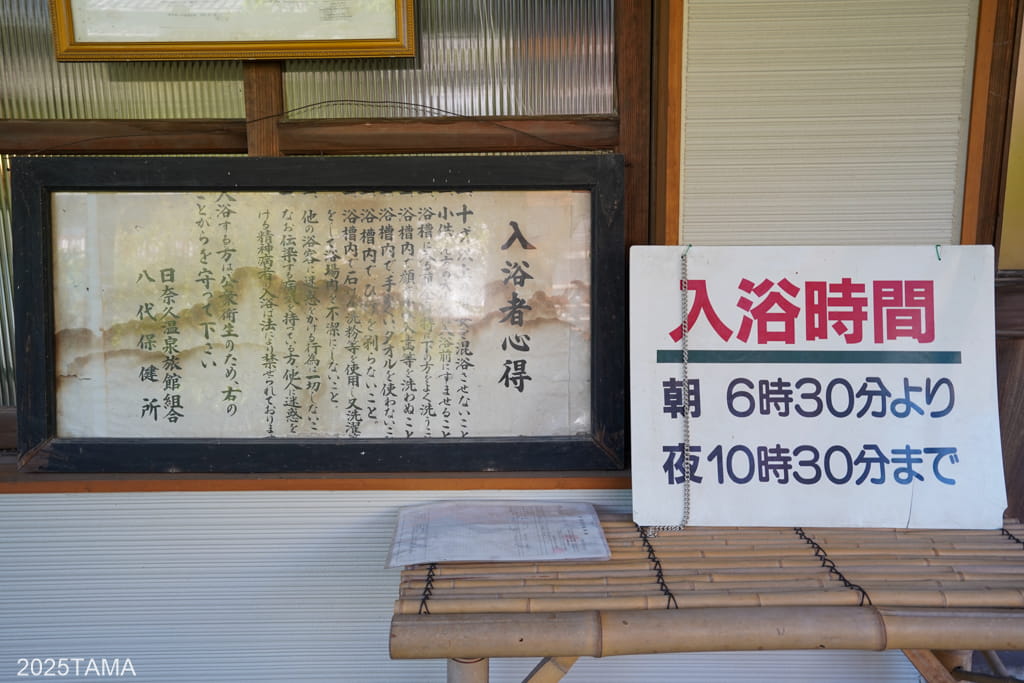

温泉は本館や別館から離れた別棟に存在し、中央階段横の出入り口から中庭に設けられた屋根付きの通路を通って向かう形となります。雨でも濡れることはないものの、屋外を通過することになるので夏場は蚊に刺されやすいです(実際に刺された人)。

通路の右横には池の跡がありました。なお本館からの通路とは別に別館からも通路が伸びて途中で合流しているため、別館に宿泊していた場合でも本館へ迂回する必要はありません。

通路はコンクリート製ですが、上にカーペットが敷かれているため歩きやすいです。また通路上の屋根は半透明で日光を遮りません。

通路から別館1階部分へは扉や仕切り等が何もなくそのまま入ることができ、入って右側に向かうと本館の玄関方面へ繋がっています。

温泉棟に到着。

脱衣所への入口前から本館方面を振り返ったアングルが上の写真です。2階階段周辺だけ出っ張っているのが分かりやすいです。そして中庭の鬱蒼としている感じがここからだとより強く感じられる。定期的に剪定等されていたらもっとすっきりするはず。

脱衣所及び浴室(男湯・女湯)

温泉の成分等については下記のとおりです。

- 源泉名:日奈久温泉旅館協同組合(混合泉)

- 泉質:単純温泉(低張性・弱アルカリ性高温泉)

- 泉温:42.6℃

- 知覚的試験:無色透明、無味無臭

- pH:8.28

- 適応症:筋肉若しくは関節の慢性的な痛み又はこわばり(関節リウマチ、変形性関節症等)、冷え性、胃腸機能の低下、軽症高血圧、糖尿病等

入口の時点で左側が男湯、右側が男湯という風に分かれていて、脱衣所や浴室の大きさ自体は両方同じ。ただし浴槽の造りやお湯の流れ方が男女で異なっています。

脱衣所の様子。

旅館の規模に見合った広さがあり、一度に大人数が入っても問題ありません。

そしてこちらが浴室の様子。

柳屋旅館の温泉は、新鮮な湯を最大限味わえる源泉かけ流し。それが浴槽の造りにもよく現れており、2箇所ある浴槽の上流側にまず湯が注がれ、一杯になると下流側の浴槽に流れていく仕組みです。さらに下流側がまた一杯になると周囲の床に流れ出ていくという風に、浴槽の仕切りに若干の高低差が設けられていました。これによって常時供給される温泉が音もなく静かに流れている様子を眺めることができます。

「浴槽が2箇所あって、上流側~下流側~床の順で湯が流れていく構造」は日奈久温泉の他の複数の施設でも見かけたため、どうやら日奈久温泉に共通する要素のようです。大人数が入れる浴槽を一つ設けるのではなく、ほどほどの大きさの湯船を2つ設けることによって湯の新鮮さを保つ狙いがあるみたい。

温度については源泉が直接注がれる上流側の浴槽の方がやや熱め、下流側が少しぬるめで夏場でも長く入れるくらいのちょうどいい温度。湯は癖がなく味も特にありませんが、肌についた塩分が放熱を防ぐため保温効果が高いです。浴槽を構成している石の硬さが適度に気持ちよく、安心して身体を預けて浸かっていました。

今日の宿泊者が自分一人だったため女湯にも入ることができました。女湯の浴室の方はこんな感じで、それぞれの浴槽が完全に独立しています。男湯と女湯が左右対称ではなく異なる造りというのも珍しい。

温泉の建物や浴槽の数は昔と今で変わっていないと思うけど、客室の多さと比較すると温泉の広さはそこまででもない感じです。昔は温泉街の中にある他の日帰り温泉に行くなどして、宿泊客を分散させていたのかもしれません。

総じて、柳屋旅館の温泉は季節を問わずに気持ちがいいと思います。後述するように温泉までの道中にはヒナちゃんが待機しているし、温泉へ行くという動機づけになりやすいのも理由の一つ。上流側/下流側の順で湯に浸かっていると、ライドの疲れがまるで霧散していくようでした。

看板猫のヒナちゃん

ここでちょっと猫ちゃんの話。

今まで出てきた写真にもすでに登場していた通り、猫のヒナちゃんはとても人懐っこいです。主に温泉へ続く屋外の通路に座っていて、自分がそこを通ろうとするとスリスリしてきます。

宿泊している宿に猫がいることの幸福さは相当なもので、温泉に行く・食事をする・寝るといった宿における一般的な行動に加えて「猫に会いに行く」という行動が自然とプラスされる。猫に会いたいがために館内を歩くことになり、運よく会えたなら癒やしの時間を過ごすことができます。一泊を過ごす旅館においてこれほど至福な体験はないだろう。

しまいには目の前でお腹を見せて横たわるほどでしたが、実際にお腹を撫でるとぶちギレられるので注意が必要。

ヒナちゃんと思う存分触れ合いたいという場合は寒い時期をおすすめします。出会えるのが主に屋外になるので暖かい時期だと蚊などの虫が多く、長く滞在できません。

夜の時間~翌朝

そんな感じで温泉へ入りに行き、温泉から上がったらもう時間は夕方。

柳屋旅館における客室から温泉までの道中がとても良い。

廊下を歩いて古びた中央階段を下って1階へ向かい、階段を折り返して通路を歩いていくとヒナちゃんのスリスリタイムがあって、温泉から上がって客室へ帰るまでの区間もまた同じ。要は自然と中庭方面へ行きたくなる要素が多くて客室内にいる時間は短かったです。

夕食については旅館の周りのお店で食べる案もありますが、今回は少し離れたところにあるスーパーで買ってきて部屋で食べました。旅館周辺には居酒屋が多くて普通の飲食店を探すのは難しいかもしれない。

夜は気温が下がることもあって、この時期だから仕方ないけど館内には蚊が多くなります。

中庭に面した側は窓があるといっても隙間がとても多く、そもそも別館部分が中庭と空間的に直結しているので本館1階に多いのは当然といえますが…。従って宿泊で訪れるなら、温泉もより一層気持ちよく楽しめる寒い時期がベストだと思いました。気温が低いと猫ちゃんとも触れ合いやすいし。

夕食後は特にすることもないので、温泉へ再度入った後に就寝。

部屋の備品に見たこともないような電器蚊取り機:調べたら昭和時代のベープマットがあり、せっかくなので使わせてもらいました(最初は使い方がわからなかった)。これのおかげなのか就寝時の蚊の影響はありませんでした。あと寝るときの注意点としては旅館前の国道3号を通る車の音がそこそこ大きいです。交通量自体は普通程度。

で、翌朝。朝起きて洗面所で顔を洗い、眠気が残ったまま朝風呂へ。

夏の朝、気温が上がりきらないうちに入る温泉の気持ちよさが半端ない。今日はもう帰るだけなのでそこまで走らないという安心感もあってじっくり入ることができました。

ヒナちゃんは相変わらず温泉への通路にいて、近寄ると自分から寝転んでゴロゴロいいながら手をモミモミしたりしてました。頭を撫でたら目を細めてうっとりした顔をするのでとても癒される(でもお腹を触ると豹変して怒る)。次回の訪問時は寒い時期で思う存分ナデナデしたい。

朝風呂の後は朝食の時間(7:30~)ということで、大広間に向かいました。

朝食の内容はこんな感じ。

ご飯に味噌汁、ひじきの煮物、日奈久ならではの竹輪、鮭、卵焼き、しらす、味海苔、ぶどう等が出ました。ご飯がおかわり自由ということもあってあっという間に完食。朝風呂後で空腹になった身体に柳屋旅館の朝食がスッと染み渡っていく。

そんなこんなで柳屋旅館での一夜は終了。ご主人に挨拶をして日奈久温泉街を後にしました。

おわりに

柳屋旅館は古い歴史を持ち、日奈久温泉を昔から今まで見守ってきた老舗の旅館。広い館内やレトロな雰囲気の中央階段、様々な意匠が光る客室など、館内の見どころがとても多くて滞在が楽しかったです。さらに可愛い猫ちゃんもいて、時間があっという間に過ぎ去っていくのは間違いない。

快適な設備を求める方には向いていないかもしれませんが、古い建物が好き、さらに猫が好きという人にはおすすめできるところです。次は寒い時期に再訪したいと考えています。

おしまい。

コメント