今回は、岡山県備前市にあるゑびすや荒木旅館に泊まってきました。

秋の時期に岡山県をロードバイクで走ることに決まり、宿に選んだのがこの旧山陽道沿いに立つ老舗旅館です。最初は回船問屋を営んでおりお米を大阪方面などへ運ぶ仕事をしていたのを、幕末の1856年(安政3年)から旅館業を始めました。当時の屋号がゑびすやで、後に苗字の「荒木」を足して現在の名前になっています。

外観

それでは外観から。

建物の場所は国道2号と旧国道2号(県道250号)とのちょうど中間に位置し、交通量がそれほど多くない場所にあります。街道沿いに建つ建物には当時、間口税と呼ばれる税が導入されていたため、間口を狭く抑えるために玄関を入って奥へ奥へと続く細長い構造をしています。客室は全部で7部屋あり、宿泊用途だけでなく大広間や広間もあって宴会用途にも多く使用されているとのことでした。

建物左側面に移動してみるとゑびすや荒木旅館の大きさがよく理解でき、いくつもの建物がずっと連続しているのが大きな特徴。実際に泊まってみないと全容が把握できません。

旅館の運営は女将さん、大女将さん、ご主人(電話予約の際に対応いただいた)がいらっしゃる様子です。メインは若めの女将さんで、大女将さんは自分が館内散策していると一つ一つについて詳細に歴史を教えてくれて親切だったので嬉しい。建物全体を通じて古い建築様式が多数残されていて歴史的にとても貴重であり、また各所にはもうスペアがない一点ものの明治時代のガラス類が使用されています。

館内散策

玄関~廊下~階段~「松」の大広間

次は早速屋内へ。

玄関には玄関土間が斜めに形成され、客が建物内部へと上がる部分(式台)の幅を長くする工夫がされていました。一般的な玄関のように玄関間口の真正面に式台を置くといっぺんに行き来できる人数が少なくなってしまうので、これは見事だと思います。

玄関を上がってからの動線は正面と左の2方向に別れ、左に進むと玄関ロビーがあります。ここにはピアノなどが置かれていて、ロビーだけでも結構な広さ。

廊下の右側に目をやると旅館側の生活スペースへと続く入口があり、上には暖簾がかかっています。

その手前には室町時代の種つぼ(上)と江戸時代のみずがめ(下)が置かれていました。いずれも珍しい年代物なのですが、ここで忘れてはならないのは今自分がいる土地が備前市だということ。備前市といえば全国的に有名な陶磁器・備前焼の産地であり、もちろんこれらも歴史ある備前焼の一つです。後述する展示を含めて、滞在中は備前焼の存在を強く感じることができました。

そのまま廊下を直進していく。この廊下はゑびすや荒木旅館の建物の中心を通るメインの廊下であり、客室や設備類は基本的にこの廊下の左右に配置されています。

で、歩いていっていきなり目に飛び込んできたのがガラスケースに所狭しと並べられた備前焼の数々。何事かと思ったら、旅館の近所にある代表的な備前焼とその製作者の名前がセットで展示されているものでした。つまり宿泊者はこれらの商品を眺めつつ、気になる品があったら実際に買いに行きやすいというわけです。

旅館内でその土地の名産品を目にすることは今までにもあったけど、これほどの規模で展示されているのは初めて見る。さらに商品がずらっと展示されることで客の目に触れる機会創出にもなっているし、うまい仕組みだと感じました。

大きなガラスケースの一角を過ぎると廊下が若干折れ曲がると同時に少し広くなっており、ここには大きな時計や鏡(姿見)、2階への階段がありました。廊下自体はまだまだ先へと続いていますが、ここまでが建物としての一つの区切りになっています。

建物の奥まった一角であるため光は届きづらいものの、時計の針の音が聞こえてきて居心地が良い。またすぐそこに厨房があるので、この時計+鏡+階段の周辺では旅館の方と遭遇する機会が多かったです。

廊下は江戸時代に建てられた当時の檜の板材がそのまま残っており、昭和30年ごろに表面を一度削って綺麗にしたと聞きました。

その旅館の歴史を理解する上で自分が見るポイントが木造の部分であって、その中でも廊下は実際に客がその上を通行する分、柱や天井と比べて「古さ」が出やすい気がします。特に廊下が摩擦や経年劣化等によって黒光りしている様子は素晴らしく、自分もこの上を歩くことで旅館の歴史の一部になれたような気さえしてくる。

この廊下の途中にある階段を上がった先に「松」の大広間があります。階段は幅が広く、板も厚めでかなり歩きやすいです。

ゑびすや荒木旅館には1階だけではなく2階の部屋もありますが、2階の部屋同士は互いに行き来できるわけではなく、一つの棟ごとに2階が独立して存在しているような形です(建物が複数の棟から構成されていて、1階のみが連続的に接続されている構造)。例えば今自分がいる棟の2階には「松」の大広間しかなく、この階段もそこへしか繋がっていません。

階段の途中には当時の井戸に直結していた消火栓が残されており、当時の防火システムの名残を見ることができました。

階段を上がると小さな談話スペースがあり、その横にはこれまた大きな姿見が配置されていました。旅館においてここまで大きな鏡を見かけることは少ないのですが、背景としては大広間で宴会をした帰りに身支度を確認するため…などが想像できます。

談話スペースの左側には階段と並行して短い廊下が通り、その奥が大広間です。

で、驚いたのがこの一角。大広間前の廊下の左奥にはなんと電話室があり、中に電話もちゃんと残っていました。

古い旅館の中には電話室が残されているところが少なくないものの、その設置場所は千差万別です。今まで泊まってきたほとんどの旅館では利便性の観点から玄関周辺に電話室があったのに対して、ゑびすや荒木旅館では大広間の真横。つまり旅館側の人も訪問客も、この大広間で過ごす時間が多かったのだろうと感じました。

大女将さんのお話によればこの周辺は1920年(大正9年)に初めて電話が架設され、ゑびすやは四番を割り当てられました(役場等の主要施設が一番とか若い番号になる)。この四番というのは現在の旅館の電話番号64-2004にも生きています。

ちなみに電話機と木製の電話帳の下にあるのはsingerの最初期のミシンで、少し前まで現役で使っていたもの。しかも今も問題なく動作するとか…。あと「手榴弾消化器」なる名称の消化器もあって二度見しました。

そしてこちらが豪華絢爛たる「松」の大広間の様子です。内装は豪華そのもので広さは約40畳。

窮屈感を感じさせない高い天井に加えて目を引いたのは重厚感のある欄間。そして夕方近くの薄暗い館内をレトロな照明が優しく照らしている。息を呑むような美しさとはまさにこのことで、大女将さんが照明をオンにした瞬間の感動は忘れられません。

この時期は忘年会シーズンということで大広間は連日埋まっているそうですが、今日は奇跡的に空いていて大女将さんに案内してもらえたためとても運が良いです。巨大な屏風や井波から職人を呼んでつくったという欄間(表裏で同じ絵柄になっているのは、技術の高い職人が担当したとのこと)等、どこを見ても素晴らしく、ここで宴会をやったら相当盛り上がりそうだ。

以前に井波の地にある旅館に泊まった際にも欄間の造りに感動したことを思い出し、その井波の欄間が遠く離れた岡山の地の旅館にも使われているということで、ほのかな縁を感じました。

中庭~客室~2階広間

続いては奥側の棟に移動していきます。

階段を過ぎてからは廊下の幅が少し狭くなり、この廊下の左側に風呂場があります。

寒い時期なので脱衣所に暖房があってありがたい。

風呂場を通り過ぎ、中庭に出る戸の手前に左側へ続く廊下があります。

風呂場から先が客室エリアになっており、いずれの客室も大小の庭に面しているのが大きな特徴。このように共用エリア(建物手前)と客室エリア(建物奥側)が明確に分かれているため、建築の際の計画性の良さが理解できました。

戸を開けると景色が一変し、屋内から屋外へと移り変わりました。向かって右側には土蔵付きの中庭が広がり、よく見ると土蔵の脇には犬小屋もあります。

自分はこういう風に中庭がある旅館が好きで、旅館という建物の中にいながらにして外の情景を感じられるのが大きな理由。今の時期だったら色づく木々やわずかに感じられる寒さなど、夏とも冬とも異なる季節を屋根付きの廊下の上から体感することができる。ガラス越しだったり部屋から戸を開けて外を確認するのとはまた少し異なり、ダイレクトに外に面している一角が好きなのかもしれない。

廊下の手前から2階への階段(「松」の大広間行き)、洗面所とトイレ、2階への階段(奥の棟)、そして建物奥の客室エリアの順番で繋がっています。

洗面所とトイレは最新のもので、憂いはありません。

話によるとゑびすや荒木旅館には備前焼目的の観光客に加えて訪日客も多く宿泊するようで、近代的にする必要がある部分はしっかりと押さえてあります。

廊下を直進していくと別の廊下が直交しており、この廊下にも客室が並んでいます。面白いと思ったのは廊下が直行する箇所に斜めに板を追加している点で、最短距離を通れるようにとの気遣いによるもの。

また中庭に接する面の2箇所に廊下を設けることで、別の角度から中庭を眺めて広さを体感しやすいように工夫されています。これが仮に中庭の一面のみに廊下が接している形だと奥行きを感じにくく、ここまでの感動はなかったと思います。

1階の廊下を直進する前に、案内されるがままこの棟の2階へと上ってみることにしました。

階段を上った先の2階には建物外周部に廊下が通り、その内側に客室が3つ配置されています。

現在ではこれらの客室はもっぱら広間として使用されているようで、襖戸を取っ払って机と椅子が置かれていました。畳の上に直に机を置くのではなく、絨毯を敷いているのがいいですね。

1階に戻ってきました。

表通り側から続く廊下の延長線上にあるのがこの応接室です。「応」の漢字が旧字体の「應」になっているのがポイント。応接室があるという情報を全く知らなかったために完全に予想外で驚きました。

割と近代的な要素(明治~大正以降?)である応接室は古くから続いてきた歴史ある旅館には通常存在せず、現存する旅館は非常に限られているはず。先ほど見た電話室といい、ここが和洋折衷な様相を併せ持つ旅館だと分かってなんか嬉しい。

応接室の様子はこんな感じ。

客の対応を和室で行うのではなく、応接のための部屋をわざわざ造っているところにこだわりが見えます。

応接室の隣にも廊下があり、それを通って奥へ向かうことで南側の入口へ行くことができます。

北側の入口が正規の玄関でこっちは勝手口のような存在かと思いましたが、南側も立派な玄関の造りをしている。昔からこっちを家の方の玄関として使っているのか、普通に靴が何足も置いてあるので現役っぽいです。また南側の入口の近くにも客室が何室かあり、その近くにはこじんまりとした別の中庭もありました。

以上がゑびすや荒木旅館の建物の全容ですが、全体を見てみると部屋数に対して廊下や中庭がバランスよく配置されていることが分かります。棟同士を廊下で繋ぐことによって結果的に隣り合っている部屋の数が少なくなり、敷地を贅沢に活用できているようです。

泊まった部屋

今回泊まった客室は、応接室前の廊下を左側に進んだところにある「楓」の部屋。

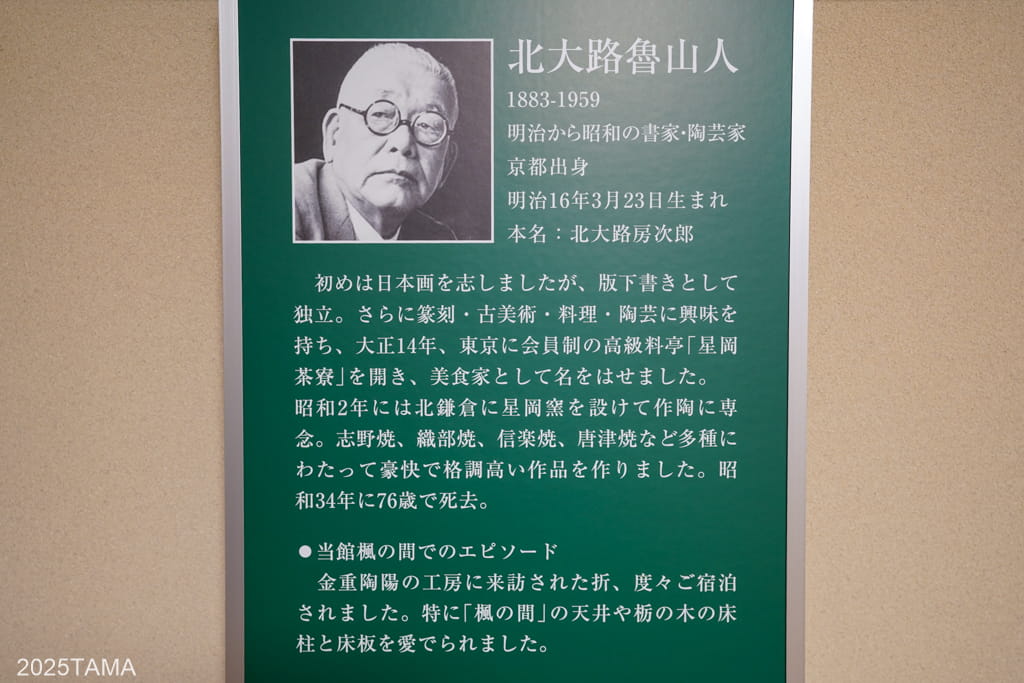

過去には有名な芸術家の北大路魯山人、「街道をゆく」で知られる司馬遼太郎など著名人や文人墨客が多く泊まっており、えびすや荒木旅館の中でも特に人気がある部屋です。特に北大路魯山人はよく泊まっていたとのことで、そんな部屋に自分が泊まることができるという事実がもう凄い。芸術家や小説家と自分との接点ってその人の作品を通じてのみだと思っていたのが、まさかの「旅館」という要素で関わることができたのが嬉しいです。

広さは控えの間3畳、次の間6畳とちょうどいい感じ。

部屋を構成する壁や畳等は比較的新しくなっているものの、屋久杉を使用した天井、網代を編んだ小箱(テレビの下の台、魔除けの意味合いがある)、柱や床板に大きな栃の木を使っている点などに建築時のこだわりが光っていました。また部屋の前の廊下は明治ガラスで、手作業で作られるため斜めから見ると歪んで見えます。

設備はエアコン、テレビ、冷蔵庫が揃っています。アメニティは浴衣、タオル、歯ブラシがあります。部屋天体を通じて大広間のような豪華さはなくむしろシンプルにまとまっており、肩の力を抜いてのんびりできました。

夕食~翌朝

お風呂に入ってしばらくしていると夕食の時間。食事は部屋出しなので待っているだけでOKです。

本日の献立はサワラの刺身と炙り(地物のサワラはあまり手に入らなくてレア)、タイの塩焼き、ハモの鍋、スペアリブ。温かい料理はしっかり温かくて美味しくいただけました。

こういう料理にはぜひ日本酒を合わせないともったいないと思い、女将さんにおすすめの日本酒として白菊酒造(高梁市成羽町)の純米酒を冷やで一合注文。後味スッキリ系でどの料理にも合います。

見落としてはならないのが、これらの料理に彩りを加えているのが備前焼の器という点。しかも日本酒の徳利とお猪口についても備前焼でできており、料理×焼き物の相乗効果でさらに美味しく感じられる。いつもは料理の素材だとか味付けにのみ着目していたのですが、「器」という要素の存在感を強く感じられて新鮮でした。こういう体験は初めてかもしれない。

夕食を頂いた後は夜の時間。

どうやら夕食の時間帯に来客(食事のみのプランかも)があったようで、厨房前から玄関にかけて数人の客が見えました。何しろ廊下が玄関から建物奥まで一直線に走っているのでこの位置からでも視認できてしまう。

朝食の内容はこんな感じで、ブリの照焼きが出ました。

そうこうしているうちに日が昇ってきて周辺が明るくなり、気がつけばもう出発の時間がやってくる。

ゑびすや荒木旅館では建物が物語る重厚な歴史もさることながら、大女将さんや女将さんに色々な話を伺うことができてとても素敵な時間を過ごすことができました。こういうのってやっぱり人の口から説明してもらったほうが理解が深まるし、親切にしていただいて嬉しいです。

おわりに

ゑびすや荒木旅館は岡山県備前市の海岸沿いの町・片上にある老舗旅館であり、港町として栄えた片上の歴史を見続けている宿。

館内にはすぐれた意匠がそこかしこに見られ、著名人も多く泊まった純木造建築の中に身を置いていると心からリラックスできました。機会があればまた泊まってみたいと思います。

おしまい。

コメント