今回は栃木県日光市、奥鬼怒温泉郷の最奥にある日光澤温泉に泊まってきました。

栃木県北部、福島県との県境周辺には全国的に有名な温泉がとても多く、その数はここには書ききれないほどです。大部分の温泉は車や公共交通機関で難なく訪問できる一方で、鬼怒川の源流に位置する日光澤温泉はたどり着くだけでも至難の宿。その佇まいや周囲の大自然の様相から、まさに「秘湯」といって差し支えない宿でした。

日光澤温泉までのアクセス

日光澤温泉はそもそも相当な山奥にあるため、自然100%の環境での宿泊は人を選ぶと思います。しかし一番のハードルは宿までのアクセス。

奥鬼怒温泉郷の日光澤温泉・八丁湯・加仁湯は奥鬼怒エリアの最奥部に位置していて、一般車通行止めの奥鬼怒スーパー林道の先にあります。林道入口かつ最も近い駐車場である女夫渕(めおとぶち)までは車や路線バスで来ることができますが、送迎がないため駐車場から宿までの片道約7km・獲得標高300mの未舗装路を移動する必要があります。

一方で、この女夫渕駐車場~日光澤温泉までの奥鬼怒スーパー林道は2022年以降、自転車での走行が許可されているんです。以前は自転車も含めて一般車両の通行が禁止されていましたがOKになった模様。これは嬉しい。MTB等の未舗装路を安全に走行できる自転車を選択するのが一般的だけど、ネットを見るとミニベロで訪問している方もいました。

道中は比較的石が多い箇所とほとんど石がない箇所の両方があるが、総じて40Cタイヤでも問題なく走れました。路面とスピードに気をつければどんな自転車でも大丈夫だと思います。ただ各温泉に出入りする車や、工事のトラックなどが通行していて交通量は皆無ではない点に注意。

あと道自体は山の中のつづら折りで登山と違って展望はありません。徒歩で向かう場合は結構虚無になるかも。

歴史と外観

次に日光澤温泉の歴史について。

日光澤温泉が開かれたのは天保年間(1830~1844年)で、最初は二間+五間の板小屋で床は所々に板を敷き、湯室は四十歩ほど下った渓流の岩間にあったと記されています。

日光澤温泉は幕末の動乱の中で開発されたエピソードが残る。1851年(嘉永4年)、宇都宮の豪商・菊池淡雅(佐野屋孝兵衛)が日光澤温泉を訪ねて温泉施設の建設を考え、その思いを継いで息子の菊池教中が湯治場を建設した。教中は公武合体に反対した尊攘派の志士が1862年(文久2年)、老中・安藤信正を襲撃した坂下門外の変の首謀者としても知られる。

教中は台所と脱衣所、浴室から成る湯治場を建てたほか、山を切り開いて川俣から約12kmの道も整備した。その後日光澤温泉は村人や遠来からの湯治客で賑わったが、1903年(明治36年)に大暴風雨で壊滅。再び全くの自然の静けさに戻ってしまった。大正13~14年に茨城県小川町の根本辰之助(日光澤温泉初代当主)がこの地に足を踏み入れ、国有林に払い下げをして日光国立公園とした。

大町雅美・奥田久「とちぎの自然」、及び館内掲示の新聞記事より

館内には昭和初期の建物及び湯小屋(下の露天風呂付近)、並びに2代目・3代目主人の写真が飾られています。

- 驚くべきことに玄関及び、玄関からまっすぐ正面に伸びる棟の外観は当時から変わっていない。

- 本館1階大広間の建物正面側は障子戸及び縁側という造りで、当時は大広間上の2階部分がなかった。

上にも書きましたが、日光澤温泉の立ち位置は鬼怒沼方面などへの登山基地となります。

従って完全な山小屋であり純粋な旅館とは異なります。また周辺は山100%なので天気が変わりやすく、一般的な宿に宿泊するのと比較するとハードルが高め。ただスマホの電波は普通に繋がる上、客室内にはコンセントも完備されていて便利でした。

奥鬼怒スーパー林道の終点に到着すると車道がここで終わり、日光澤温泉のご主人たちの車が停めてある駐車場から坂道を上ると建物が見えてきます。

建物はメインとなる本館と左側の別館(コロナ以降はあまり使用されていない)から構成され、客が泊まるのは向かって正面の本館。忙しいときはアルバイトを雇うが、基本的にご主人と女将さんの二人で営業されています。ただ後述するように館内は広く、温泉も複数箇所あるため維持が非常に大変です…。

本館右側の様子。1階に食事用の大広間、2階に客室が並びます。

本館前の広場では、登山で訪問した場合は自炊をするのに便利です。

別館の左端には重機用の車庫があり、自転車はここに止めさせていただきました。

今日は自分以外にもMTBで訪問した方がいらっしゃいました。この方には日光周辺の未舗装路について詳しく伺うことができて、大弛峠と檜枝岐から川俣ダムへ抜ける馬坂峠がおすすめと聞いたのでぜひ走ってみたいです。

別館1階に設けられている門みたいな通路をくぐると、建物裏手を経由して鬼怒沼方面へ続く登山道に繋がっています。

ゆっくりペースとはいえ夏場に自転車でここまで上ってきて喉が乾いたので、横にある冷たい天然水で水分補給。最高に美味しい。

登山道の途中から眺めた日光澤温泉。

全体として複数の建物が廊下で繋がっていて相当に広いです。屋根は存在感のある赤色で、改めて見てもこんな山奥にここまでの規模の木造建築が存在していることが考えられないくらい。この地に温泉を発見した人も凄ければ「建物を建てよう」と考えた人も凄いわ。

交通量が多く賑わっている国道121号から閑散とした県道23号に入った時点で落差を感じていたのに、その県道からさらに山の方に分け入っていった最奥に温泉がある。温泉までの道中と、実際に宿まで辿り着いたときの光景。宿を訪れるときにここまで心が踊ったのは初めてかもしれない。

で、いざ日光澤温泉に到着してみたら玄関で可愛い柴犬がお出迎えしてくれました。

名前はサンボちゃんといって、三番目に生まれたからこの名前になったそうです。結構な高齢でだいたいの時間は昼寝をしており、初対面の自分でも撫でさせてくれるし吠えなくて静かだしで可愛すぎる。というか犬も猫と同じで、リラックスしているときは手首を曲げるんですね。

館内散策

1階 玄関~廊下~大広間

それでは館内へ。

本館の構造をおおまかに説明すると1階に厨房や囲炉裏、大広間、洗面所とトイレ、温泉への入口などがあり、客室はすべて2階にあります。登山用の宿泊施設といっても雑魚寝の大部屋ではなく、個室がある程度揃っていてプライバシーは確保されています。

玄関には靴箱やサンボちゃんの犬小屋がありました。

夏場に訪問する場合はアブの存在が無視できません。

ここでちょっとアブの話。

夏場の暑い時期に山に行く際には虫が厄介な存在となり、特に露天風呂に入りに行くときにアブが最大限の脅威となります。この玄関内にもアブが多くて、中に入ったら網戸をすぐ締めるようにと忠告されました。外で休憩していたときには全く居なかったのに玄関には多いのは何か理由があるのだろうか?(日陰だからとか)

虫が嫌な人は、春か秋の時期をおすすめします。

1階玄関入ってすぐに売店、売店の後ろ側には並行に通る廊下に挟まれる形で食事用の大広間があります。売店前を直進した先には厨房及び2階への階段。厨房から顔を覗かせるだけで玄関前の様子が確認できる合理的な造りです。

大広間付近の壁には様々な写真や掲示があり、ただ眺めているだけで満足できるものでした。

温泉旅館での過ごし方は人それぞれですが、私は部屋にこもっているだけでは物足りないので、温泉に入ったり館内を散策したりします。そんなときにちょっとした展示物があると、宿の歴史や魅力をより深く知れる気がしてつい立ち止まって見てしまう。

本館の建物は生簀などがある中庭を中心にして「ロ」の形に建物が建っています。従って館内の廊下や客室は基本的にどこでも屋外に面しており、外からの自然光を実感することが可能。暗いよりは明るいほうが好きなのでこれは嬉しい。

廊下を歩いていくと大広間(食堂)があります。

昔の建物ということで椅子や机はなく、全て畳敷きというシンプルな造り。夕食や朝食はすべてここでいただく形になり、時間も一斉提供となります。なお大広間の奥には囲炉裏がある小部屋が設けられていて、宿泊者が多い場合にはこっちも使用するようです。

大広間前で廊下は左へと曲がり、動線は建物右側面部へと移動。まず右手前にあるのが温泉へ続く下り階段で、日光澤温泉の温泉はこの階段の先に集まっています。

廊下を進むと左側に中庭に面したもう一箇所の2階への階段と、直進した突き当りに洗面所と男女別のトイレ。建物すぐ横に豊富な水量を持つ鬼怒川源流があるためか、水道水は無尽蔵といっても過言ではありません。これは北アルプスのような標高の高い山小屋とは明確に異なる点ですね。

これらの廊下は建物内の奥まったところに通っているものの、見ての通りかなり明るいことが分かると思います。屋外へ繋がる窓が各所にあって採光の確保は十分可能であり、これは人工的な明かりが乏しかった昔の建物の特徴。現代においてこのような歴史ある建物に泊まれるのは貴重だ。

2階 階段~廊下~客室

続いては、本日泊まる部屋がある2階へ向かいました。

2階への階段を上がると正面に客室が並びます。2階には基本的に客室があるのみで、敷設が大変な水回りの設備はありません。

厨房前に降る階段を通り過ぎると、玄関から見て正面方向に伸びる棟に繋がっていました。こちらも客室エリアの一部ですが、すでに述べたように少なくとも昭和初期から残るひときわ古い部分となります(玄関側の客室は近年になって増築された部分)。

廊下と客室との境界は襖戸、さらに客室と客室との境界も襖戸で壁は一部にのみ設けられている形。また1階の大広間と同様に棟の左右の外側に廊下が通り、客室はその廊下に挟まれていました。おそらく昔は客室の左右だけでなく全体を廊下が囲んでいて、廊下には欄干が設けられていたのではないかと想像します。

客室一つ一つの広さが玄関側の客室と比較すると若干広く、用意されている布団の数からいっても複数人で使用するのが前提となります。従ってグループで泊まる際にはこちらに案内される可能性が高いです。

また玄関側の客室は床の間あり、一方で建物奥の客室には床の間がないなど細かな違いがありました。

2階 泊まった部屋

今回泊まった部屋は厨房前の階段を上がってすぐの「五号室」。部屋は6畳の広さに加えて、縁側のような窓際の廊下スペースがあります。登山ザックなどの荷物はこの奥のスペースに置くように言われました。客室の入口の襖には鍵がないため、廊下から離れた場所に荷物を置くことで貴重品の盗難を防ぐためです。

いずれにせよ、滞在中は温泉等で自室から離れることが多いので物の管理には気をつけたほうがいいです。自分は温泉に入りに行くときに必ず財布とスマホを脱衣所まで持っていきました。

客室内の様子。

今でこそ両隣の客室との境界は壁、窓際のスペースには棚が設けられているものの、昔は壁がなくて襖戸で仕切られていたり、棚自体がなくて一つの廊下として使用されていたのだろうと考えます。ただどのような形であれ、近年の宿泊ニーズの変化に対応されているのは素晴らしい。

アメニティは浴衣とタオル、設備はポットのみというシンプルを極めたような部屋。ここまで設備がない部屋に泊まるのも久しぶりだ。エアコンはないけど少なくとも夏場の時期は全く問題なく、冬場はガスストーブとコタツがあるみたいなので安心できます。

布団はセルフで敷く形式で、温泉に行く前に敷いておきました。

以上が、日光澤温泉の館内の様子。

実際に隅から隅まで歩いて感じたことは、どこを見ても木造建築だということです。床や壁、天井までもがすべて木造であり、目に入ってくる色彩はそのほとんどが木材の茶色。木材以外のガラスや金属といった要素はとても少なく、また近代的な電気配線や新しい設備も(あるかもしれないけど)見えません。

これほどまでに古い要素が今に残されている宿だとは思っていなかっただけに感動も増す。建てやすさや修理のしやすさを重視しているため造りは簡素であり、その建物の立地や環境によって造りが全く異なるのも面白いです。

温泉

それでは次は温泉へ。日光澤温泉の温泉は内湯が2箇所(男女別)、露天風呂が2箇所の合計4箇所あります。いずれも24時間入ることができ、それぞれの内湯から戸を開けると露天風呂に繋がっていました。なお露天風呂は19:00~21:00が女性専用時間でそれ以外は混浴。同時に19:00~21:00は男女の内湯が入れ替わります。

それぞれの違いを簡単にまとめてみました。

- 内湯:かなり白濁している。温度はそこそこ熱いがかけ湯をすれば問題ない。味は僅かに渋みを感じる。肌の摩擦が少し増えるような独特の肌触り。

- 露天風呂(下):白濁している。屋外にあるためか内湯よりぬるめで入りやすい。

- 露天風呂(上):ほぼ透明。こちらはさらにぬるい。

注意点としてはすでに述べたように、夏の時期の昼間、露天風呂で肌を晒すと0.5秒でアブに襲撃されるので早々に退散しました。従って日中は内湯に入り、アブの襲撃がない日没後や朝方に露天風呂に入るのが良いです。

内湯 男湯

まずは男湯に入ります。

- 源泉名:日光沢温泉(A)・日光沢温泉(B)混合泉

- 採取場所:男内湯 浴槽

- 泉質:ナトリウム-塩化物温泉(低張性中性高温泉)

- 泉温:44.7℃

- pH:7.0

- 知覚的試験:乳白色混濁、塩味、微硫化水素臭を有する。

- 適応症:筋肉もしくは関節の満席的な痛み又はこわばり、運動麻痺における筋肉のこわばり、冷え性、胃腸昨日の低下、軽症高血圧等

男湯の浴室の様子。

お湯の白濁の程度的には結構白いです。浴槽に浸かると自分の身体が全く見えなくなるレベル。内湯は石造りで身体を預けたときの硬さがちょうどいい。

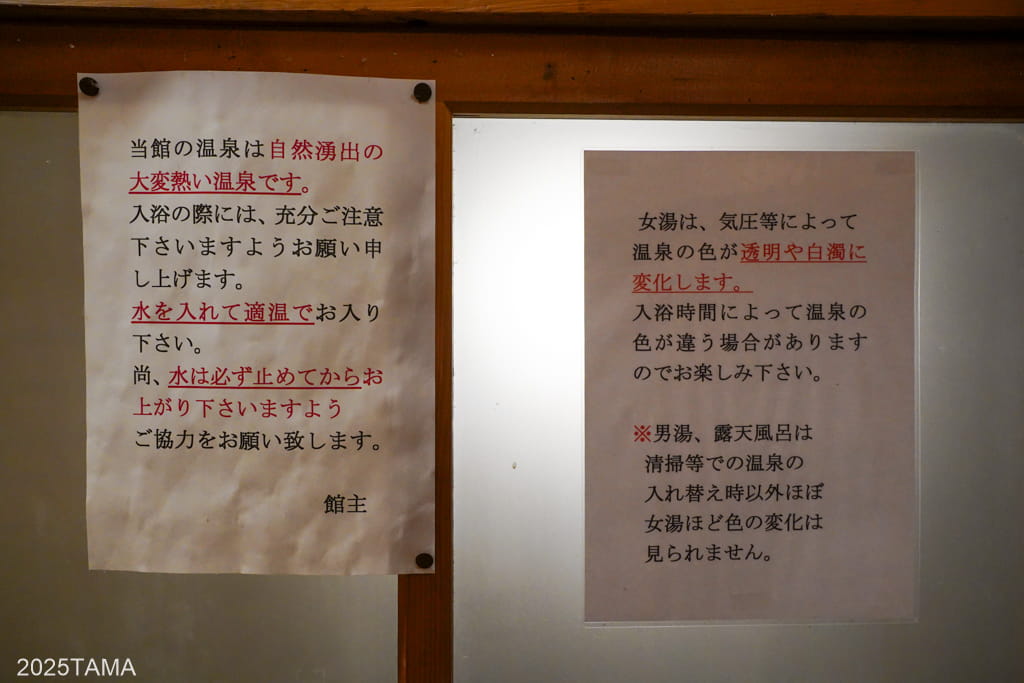

あと日光澤温泉の温泉は自然湧出の大変熱い温泉で、入浴の際は十分注意してねという張り紙がしてあります。熱いと感じる場合は水を入れて適温になってから入れますが、自分はそのままでもギリギリなんとかなりました。この日は宿に最初に到着したのが自分で、一番風呂だったので熱かったのかな。自分の前に入っている人がいたら適温になっているかもしれません。

露天風呂 2箇所

続いては露天風呂へ。

内湯の扉を開けたところにあるサンダルに履き替え、全裸のまま露天風呂の浴槽まで歩いて向かう形です。ただ露天風呂の周辺には浴槽以外に雨をしのげるところが少なく、悪天候の場合は少し行きづらいかも。

内湯を出ると露天風呂(上)へ上がるための階段と、その奥に露天風呂(下)がありました。浴槽だけでなく露天風呂周辺は床や壁がコンクリート造りで、今まで全く目に入ってこなかった材質がここにきて登場してくるのが新鮮。てっきり露天風呂も木造だとばかり思ってました。

露天風呂の良いところはなんといっても、周囲に何も無い完全な山の中に位置しているという点。もちろん建物の前や泊まっている部屋からも周辺の環境は見えますが、温泉に浸かりながらだとなおさら実感が湧きます。

特に朝方の時間帯は森の上の方だけに日光があたり、温泉付近は日陰のままというシチュエーションでした。この明暗の差が好き。

露天風呂(上)の様子はこんな感じで、湯の質が明確に異なっています。

露天風呂に関しては日帰り入浴を受け付けているらしく、玄関前からアクセスしやすい位置に配置されていました。

内湯 女湯

最後は女湯です。

- 源泉名:日光沢温泉(A)

- 採取場所:女内湯 浴槽

- 泉質:ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩温泉(低張性中性高温泉)

- 泉温:58.2℃

- pH:7.4

- 知覚的試験:微乳白色微混濁、塩味、弱硫化水素臭を有する。

- 適応症:男湯に同じ。

女湯の浴室の様子。

広さは男湯の2/3程度で、浴室内の造りは基本的に男湯と同じ。ただ露天風呂へ繋がる道が左側の細い通路となっているため、平衡感覚が減少した年齢・喪失した状態だと浴槽に転落する可能性あり。温度については、男湯の方で熱さには多少慣れたこともあって快適に入れました。

山の中の温泉というだけでロケーションが優れていることに加え、日光澤温泉の場合は登山の拠点にあるというのが良さをさらに引き上げています。登山ってものすごくカロリーを消費するし汗もかくしで、歩き終えた後の温泉の気持ちよさは平地とは比べ物になりません。

鬼怒沼や金精峠、根名草山へ上って日光澤温泉に至り、熱めの温泉で疲れを癒やした後に美味しい食事を楽しむ…という流れは聞いただけでテンション上がる。登山と温泉の黄金セットは全国どこでも同じですね。

温泉から上がって部屋で寛いでいると他の宿泊客が続々と宿に到着し、館内が一気に賑やかになりました。日光澤温泉に泊まる人の95%くらいは登山の前泊・後泊が目的ですが、まれに自分のように自転車で来る人がいるらしいです。

夕食~翌朝

夕食の時間は18時から。1階の大広間でいただく形となります。

宿までの経路で自転車を選択した場合は自動的にそこそこの運動することになり、登山客は言わずもがな。さらに温泉の効能が強く、夕食の時間を迎える頃には誰もが空腹状態になっていると思います。自分はお腹が鳴るほど空いていてご飯がとにかく待ち遠しかった。

食事は一つの膳で提供され、膳とは別にお湯が入ったポット、ご飯のお櫃、お茶セットと調味料が配膳されます。

また宿泊人数次第で隣の人との距離感が変わるため、見知らぬ人であっても会話に花が咲くかもしれないです。現に今回は食事中、隣に座ったMTB乗りの人と近辺の走行ルートの話をしてました。こういうのも登山小屋あるあるというか、同じ目的で来ているわけなので話しかけやすい。

夕食の内容は岩魚の塩焼き(内臓がちゃんと取ってある。丁寧!)、豚肉の味噌炒め、野菜の天ぷら、ポテトサラダ、佃煮、黒豆、お新香、そしてご飯と味噌汁。身体のステータス「空腹」によってこれらの料理の美味しさがさらに底上げされており、感動するほど美味しかったです。

なお館内では飲み物や追加料理の販売も行っていて、食事の時間がさらに充実したものになること間違いなし。ちょっと挙げてみると以下の通りです。

- ビール:缶ビール350mlが350円、瓶ビール(大瓶)が750円

- 日本酒:冷酒300mlが870円、にごり酒(1合)が520円、純米吟醸や純米焼酎も揃え有り(1合及び四合瓶)

- 赤白ワイン(750ml及びグラス)

- 岩魚の刺身2~4人分が2000円~、岩魚の骨酒(日本酒二合)が1800円

- アイスクリーム各種(さくら黒蜜、バニラ、抹茶)

夕食後は切り替わった女湯に入りに行き、温泉タイムが終わればやることがまったくないので布団に入って就寝。

翌朝は普通に寒く、掛け布団をかぶってちょうどいいくらいの気温。

4~5時くらいに周りの人が徐々に起き始め、5時にはグループが玄関前で体操した後に登山に出かけていきました。これにより館内が一気に静かになり、朝風呂も朝食の時間も昨日とは比較にならないくらいに人が減ります。行程によって朝の時間の過ごし方が全く異なるというわけです。

朝は虫がほとんどいないので露天風呂も快適に入れました。朝日で徐々に明るくなっていく森を眺めながらの入浴が気持ち良すぎる。

朝食の時間は7時から。夕食は人が多かったのに対して、早朝から登山に上がる人は朝食よりも前に出発するため広間で食べる人は少ないです(代わりにお弁当を作ってもらえる様子)。今回は高齢の女性一人と自分の二人だけでしたが、食事の有無は到着時間や出発時間に左右されます。

朝食の内容はハムと野菜サラダ、きんぴらごぼう、味付け海苔、納豆、生卵、お新香、ご飯と味噌汁、デザートとしてコーヒーゼリーがつきました。

夕食と同様に、特にご飯と味噌汁が本当に美味しい。ここまで材料を運んでくるのに並大抵ではない苦労が生じることを考えると、こんなに豪勢な食事を提供してくれて感謝しかありません。

朝食を終えたらもう出発の時間。ここからの帰路が長いため早めに川俣まで戻ることにしました。布団を綺麗に畳んで帰りの支度をします。

というわけで、長いようで短かった日光澤温泉での一夜はこれで終了。

出発時に玄関を出た後に見た、各部屋の窓に布団が干されている光景がとても心に残りました。日光澤温泉の一日がこれから始まるという感じで、明日も明後日も、これからもずっとたくさんの登山客が日光澤温泉に泊まるのだろう。ほんの僅かでもその歴史の一部になれたことを嬉しく思います。

おわりに

日光澤温泉は観光的な宿という側面は少なく、山の奥深くにある登山客のための温泉宿。山小屋と旅館の中間くらいの宿なので観光地や都会の宿のようなサービスや快適さはないかもしれません。

しかし道中を含めて、日光澤温泉ではここにしかない自然100%の体験を味わうことができました。滞在中は余計なことを考える必要がなく、町からも遠く離れていることから身体や精神をほぐして休息させるのに向いているといえます。心からリラックスできる素敵な温泉宿でした。

おしまい。

コメント