今回は江戸時代から続く中山道の宿場町・奈良井宿をロードバイクで訪問した話です。

夏の開田高原へ

かねてより泊まってみたかった中山道木曽路の奈良井宿にある旅館に予約を取ることができ、しかも当日の天気が恵まれすぎていたので自転車で訪問することを決めました。奈良井宿にはJRの駅があるため到達手段としては車・自転車・電車の中から選ぶことができますが、せっかく天気がいいのなら自転車を選ぶ以外の選択肢がない。

なんか近年は宿泊にしろライドにしろ運が良いと思うことが多くて、天気は自分の力でどうにもならない要素だからこそ晴れてくれたときの感動が大きい。何か大きな存在が自分を見守ってくれている感がある。

ルートとしては木曽福島を出発して北に位置する開田高原へ向かい、国道19号に再度合流してからは順当に線路沿いに奈良井宿へ向かう形。中山道木曽路周辺は以前ロードバイクで走ったことがあったため寄り道を多めに取ることにしました。

出発地点となる木曽福島の町並み。快晴の朝のなかで輝いて見える。

中山道木曽路にはJR中央本線が通っていることが非常に大きく、ロードバイクで訪問する場合は輪行で、そうでない場合でもいざというときに電車移動に切り替えられるのは安心感がある。

開田高原へのルートは、往路は県道20号、復路は国道361号を通ってぐるっと周ってくる形をとりました。前者については以前木曽福島から高山方面へ走った際に通ったことがあったため、獲得標高などに戸惑うことは無し。

県道20号の途中からは御嶽山への登山口となる御岳ロープウェイへ行けるほか、少し視点を変えれば山間部を通りつつ岐阜県の下呂方面へも向かうことができます。しかし岐阜県や長野県を走るたびに思うけど、「国道が南北に通っているところ(=川沿い)以外はすべて山」という特徴が本当に理解しやすい。川沿いにしか平地がなく、川沿いに集落が形成されるのも当然といったところです。

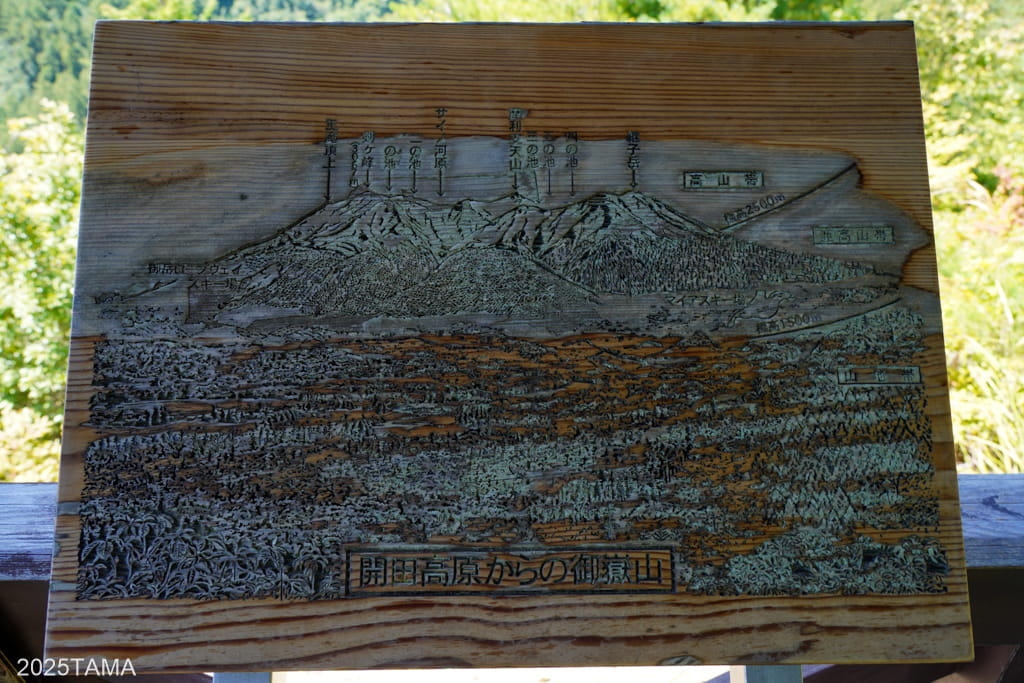

しばらく上って国道361号に合流し、その後は進路を東へとって開田高原方面へ。県道20号の終点から九蔵峠展望台までの区間は御嶽山(3067m)の展望が素晴らしく、特に展望台からの景色は圧倒されるばかりでした。

開田高原自体が結構な高地(1100~1500m)に位置している中、それよりも遥かに高い山がそびえている様子を間近で見れるのは心が踊る。またこの景色を拝むまでの道中も良くて、町並みの中から樹林帯へと道が移り、かと思ったら急に視界が開けて御嶽山が目に飛び込んでくる。短距離の中で景色がメリハリよく切り替わっていくので疲れが気にならない。

こんな3000m級の山容を比較的近場で手軽に味わえるなんて、恵まれた環境にいることを実感しています。

ところで「高原」と聞くとまず思い浮かぶのが牧場。そしてアイスクリームの存在だろう。

休憩に訪れた開田高原アイスクリーム工房は開田高原の萬谷ファームから毎朝届けられる搾りたての新鮮な牛乳を使用したソフトクリームが有名で、看板が目に入って思わず停車してしまった。どうやら人気店のようで駐車場は常に満車だったけど、こっちはロードバイクなので止める場所は問題なし。

肝心のアイスクリームの味は絶品で、牛乳の味が濃いことが何も言わなくても感じられます。夏の終わり頃に標高が高くて涼しい開田高原を訪問し、道の脇のアイスクリーム店で優雅なひとときを楽しむ。休日の昼下がりに楽しい時間が過ごせました。

開田高原周辺は観光地に特化しているというよりものどかな風景がむしろメインで、ドライブ目的にちょうどいいと思います。もちろんライドにも向いているし、春は新緑、秋は紅葉と季節を問わずに雰囲気が良い。

国道沿いに谷を通るのとはまた違った体験ができました。

中山道・鳥居峠をゆく

開田高原へ上って下るという盛大な寄り道はこれで終了。国道19号へと戻ってきたので進路を北へとって奈良井宿を目指していく。

ロードバイクで旧中山道木曽路を走るというと「交通量が比較的少ない旧道がずっと続いている」と思うかもしれないけど、実際にはそうではありません。

現在は国道19号が木曽路全体を縦断しており、かつての宿場町周辺に広がる町並みの近くに限って旧道が存在するという感じです。理想としては国道と旧道が完全に分離して並行に通っていることが望ましいですが、交通量が多い国道を通らざるをえない箇所も少なくありません。

例外的に、中山道の中間点にあたる原野から宮ノ越宿を過ぎた巴渕までは国道とは別に県道267号が伸びていて、こっちを走るのがおすすめ。車通りが少ないため快適に走れます。これはたぶん徒歩で木曽路を移動する際も同様で、車通りの多さに辟易する場合は川の対岸に渡るなどの工夫が必要。自分はどっちかというと旧道とか地元の人しか通らないようなひっそりとした道のほうが好みなので、可能ならそっちを走るようにしています。

で、そんなこんなで藪原駅の近くまでやってきました。ここから山を越えた向こう側が目的地の奈良井宿ですが、順当にいくなら国道19号の新鳥居トンネルを通ることになる。でもロードバイクで長いトンネルなんて通りたくないし、何より面白みが何もない。

今回の宿泊地は、はるか昔の江戸時代に栄えた奈良井宿。そう考えると奈良井宿へ至るまでのルートとして当時の旅人と同じ鳥居峠越えを選択するのは、ごく自然な思考だろう。

というわけで国道から道を一本入り、薮原宿から「中山道鳥居峠越えコース」を走っていく。南部に位置する妻籠宿~馬籠宿のコースといい、昔と同じルートを歩けるというのは感動が大きいです。

この鳥居峠越えのコースは階段がある短距離ルートと車道(旧旧道)ルートに分かれているため、徒歩だけでなく自転車でも問題なく走ることができます。移動時間を考慮するなら国道を選ぶだろうけど、今の自分は時間的な余裕がかなりある。雰囲気重視なら国道よりもこっちを走るほうが良いだろう。

集落から山の中へ入ってしばらく走ったところに分岐があります。徒歩なら階段がある正面へ、自転車の場合は車道(林道?)が左へ伸びているのでそっちへ向かいます。

車道の様子は軽度なグラベルという感じで、28cでも普通に走れました。

季節にもよるけど山の中を走るのは結構楽しい。自然が豊かで空気が美味しく、ただ自分の脚で山の中を移動しているだけで精神が落ち着いてくる。そういう意味では登山と似たようなところはあるけど、街道歩きはそんな自然の良さに加えて歴史的・文化的な側面を持っているからなおさら面白い。

大して上ることもなく鳥居峠に到着。いたるとこに看板や標識があるため迷う心配はありませんでした。

鳥居峠は江戸時代には中山道屈指の難所として知られていたものの、今では趣のあるハイキングコースとして人気です。

そのままの勢いで鳥居峠 奈良井口、次いで昼下がりの奈良井宿へ下山。最後の方は石畳の階段が続いていたので自転車を担ぐ必要があったものの、峠からの別ルートを通れば奈良井駅前に出られるようです。

何年かぶりに訪れる奈良井宿の町並み。電柱などの近代的な要素をできる限り排除した景観がとても目を引きます。一つ一つの木造建築が貴重なのはもとより、それが何軒も集まって「町」を形成しているのは全国的に見ても珍しい。

町並みの中は思っていたよりも観光客が少なく、快適に散策することができました。ちょうど今は夏と秋の中間の季節であることに加えて、ランチ時間が終わって夕方に差し掛かる時間帯も影響しているっぽい。

この後は本日の宿であるゑちごや旅館に宿泊して素敵な一夜を過ごしました。宿泊記録は別記事にまとめています。

今回の行程で快晴を引き当てた時点で、奈良井宿へはロードバイクで訪問するとあらかじめ決めていました。江戸時代の人並みではないにしろ、自分の脚で木曽路を走破して鳥居峠を越え、適度な疲労感をもって宿場に到着したい。

街道歩きや街道をロードバイクで走るという行為は交通機関が発達した現代にわざわざ古い道を走る酔狂な遊びだけど、むしろ現代だからこそこういう体験に価値がある。全部を通しで歩くのは大変かもしれませんがロードバイクだと移動も楽で、良いところ取りができると思います。ただ景色を味わうだけでなく、歴史や史跡巡りを合体させたライドが自分としては好き。

翌朝。

日曜日とはいえまだ時間は早く、表通りを散策する人通りはまばらでした。早い時間に歩き回れるのも宿泊の良いところだ。

こんな感じで今回の木曽路ライドは終了。

岐阜県や長野県は自然そのものの魅力に加え、中山道の宿場という大きな存在があるのが実に素敵だと思っています。これからも大自然と歴史、双方をバランスよく楽しんでいきたい。

おしまい。

コメント