今回は宮城県柴田郡川崎町にある青根温泉 岡崎旅館に泊まってきました。

この旅館自体の存在はずっと前から知っていたのですが、せっかく温泉旅館に泊まるのであれば寒い時期の方がいいと考えて雪降る12月に向かうことに決めました。振り返ってみれば旅館がもつ歴史や構造、そして冬の温泉旅館の広い館内を一人で過ごすという体験。それらすべてが感慨深いものになりました。

岡崎旅館の概要と歴史

まずは旅館の概要と歴史について。

- 同じく宮城県柴田郡に属する村田町出身の初代が当初近くにある不忘閣で番頭をされていて、故郷の村田町に戻らずに明治中期からこの地で宿泊業を始めたのがはじまり。不忘閣が本家・こちらが分家扱いで当初は「不忘館岡崎旅館」という名前だったが、両者を混同する客が多くて予約等のトラブルが相次いだため「岡崎旅館」に改名して今に至る。

- 現在2024年12月の時点で3代目となる90歳の女将さんが一人で運営している。昔は一泊三食で6000円(!)という価格で提供していたが、現在は素泊まりのみでの営業。階段を上るのがつらいとのことで宿泊者が泊まる2階の部屋まで自分のみで行くことになる。

- 女将さんの孫は東急ホテルで修行してから出戻り、以前はここ岡崎旅館で板前をやっていた。今は仙台で日本料理のお店を営業している。

次に建物の構造について。

館内図や登録有形文化財登録証では本館と別館の名称が逆に記載されているが、歴史的な背景から、本記事では正面玄関がある棟を本館、営業を辞めた手前の棟を別館と呼称します。(女将さんも私と同じ認識でした)

- 岡崎旅館の建物は建物2階の廊下&格子窓が見事な正面の本館と、その左横に長く伸びる湯治棟、そして本館奥にある現在の宿泊棟の3つから構成される。本館と宿泊棟は渡り廊下で繋がっているが館内を歩く分にはシームレスに繋がっているため自然に行き来可能。なお近年になって道路を挟んで手前側に別館が建てられたが、コロナ禍のタイミングで色々あって営業を辞めた。

- それぞれの建物の歴史は以下の通り。別館を含めていずれも宿泊者の増加に伴って順に増築されたもので、湯治棟の建物自体は創業前から存在した(元旅館で、借金を初代が肩代わりして営業開始した)。

- 湯治棟:明治初期の建築。

- 玄関がある本館1階及び2階:昭和元年(1926年)の建築。

- 今回泊まった宿泊棟:一番新しくて昭和40年(1965年)の建築。

- 湯治棟は使われなくなってからの年月が長いため荒れていたが、今年2024年8月に女将さんが湯治棟をきれいに清掃して見学しやすいようにした。散策中にやけに綺麗だと感じたのはそのためで、とても見学しやすかったため感謝です。

- 本館と湯治棟が登録有形文化財に指定されており貴重。なお宿泊棟については東京都庁を設計した人(丹下健三氏)が設計している。

長々と書きましたが、現代において「複数の棟が連結されている」「明治時代~大正時代の建築」「現役の旅館」という要素が一つの建物で見られるのは非常に貴重です。古い旅館における自分が好きな要素がすべて揃っており、館内の散策がこれほど楽しいと感じたのは初めてかもしれないレベル。

外観

投宿前に、まずは外観から確認していきます。

交通量が多い国道457号から道を一本入り、ひっそりとした路地を進んでいった先に岡崎旅館はあります。

最初に正面に見えるのが木造建築を全面に押し出した本館で、その外観は唯一無二のもの。ここから眺めているだけでも木枠のガラス戸に加えて欄干がそのまま残されており、古い建物でよく見られる周り廊下(建物外周部に廊下が面していて客室はその内側に位置する)であることが分かりました。

本館の左横に伸びているのが湯治棟です。

最初はここも岡崎旅館の一部だということに気が付かず、館内散策中にアクセスできることを知って驚きました。

玄関前から今度は建物右側へと移動していくと本館の右側面部、次いで宿泊棟が目に入ってきます。宿泊棟については比較的新しい外観をしているほか、プロパンガスやエアコンの室外機が見えていて「ああ、あそこに泊まることになるんだろうな」と予想がつきました。

館内散策

本館1階 玄関~帳場~廊下

次は館内へ。

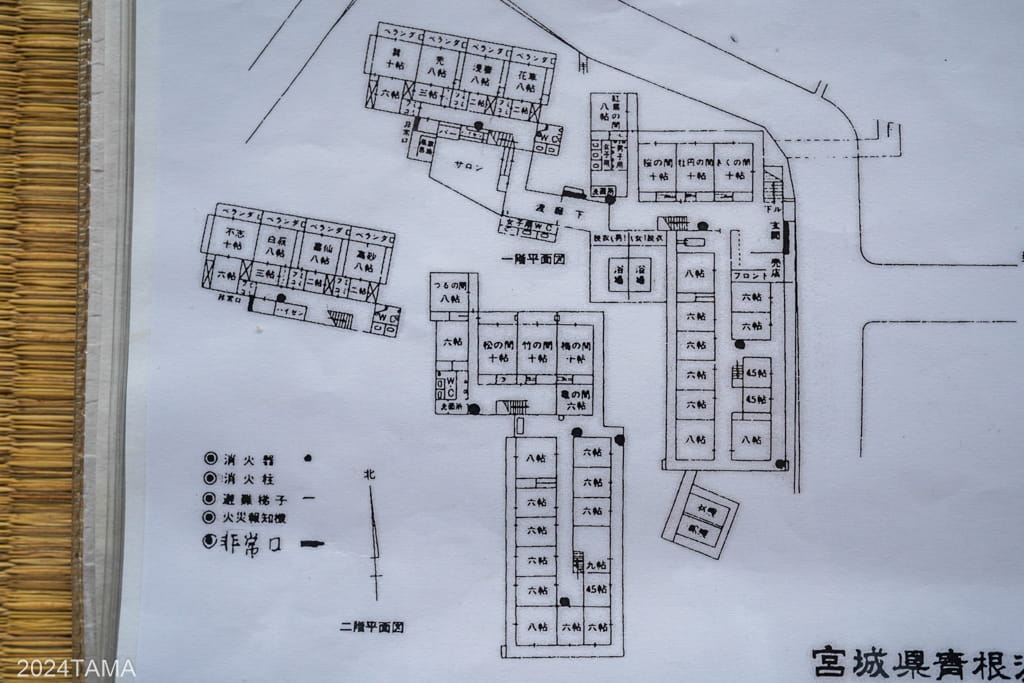

最初に岡崎旅館の館内図を示しておきます。別館も記載されていますが行けないので省略。

玄関を入って左側に帳場(フロント)があり、フロントからさらに左側から先が湯治棟。玄関正面の廊下を直進していくと本館2階への階段、トイレ及び男女別の内湯があり、さらに直進すると宿泊棟に切り替わって休憩所、次いで宿泊棟2階への階段があります。また本館1階客室及び湯治棟1階客室は旅館側の居住スペースとなっています。

よく見ると本館と湯治棟の構造は周り廊下になっているのに対して、宿泊棟は周り廊下ではなく各客室にベランダ(現在は広縁になっている)が設置されている。つまり、この館内図だけを見ても宿泊棟が比較的新しい建物ということが理解できるというわけです。

本館玄関の様子。

館内に入ってまず感じたことは、比較的色彩が薄い外観と比較して玄関周りがとても彩り豊かだという点。間接照明が多くて明るさを感じる上に、女将さんによる飾りつけが見事です。てっきり古びた木造旅館の外観の延長線上に内装があるかと思いきや、完全に予想外でした。

玄関入ってすぐ右側にはかつて本館と別館を行き来するための地下通路がありますが、別館が営業を辞めたために現在は封鎖されていました。

左側に目を向けると囲炉裏や色とりどりの風鈴が置かれており、その向こう側に帳場がありました。帳場の奥は女将さんの居室も兼ねているようで、基本的に女将さんは普段こちらにいらっしゃるようです。

本館2階 階段~廊下~客室

このまま廊下を進んでいけば宿泊棟へと繋がっていますが、その前に目の前に見えている階段を上って本館2階と湯治棟を散策することにしました。

先に述べておくと、本館2階と湯治棟の客室にはエアコンその他の近代的な設備は設けられていません。登録有形文化財への登録が関係しているようですが、これらは宿泊用ではなく見学のために保存してあるという扱いのようです。

2階へ上がって早々に、この階段の造りが好きになりました。

1本の木から作られた手すりや凝った意匠の支柱、そして端の柱についてはさらに複雑な意匠になっているのが分かります。もちろん平凡な角材をそのまま使用することもできるのに、あえて形状を工夫しているのが凄い。

階段を上った後の動線は2つあって、一つは右手方向に伸びる廊下を進んでいくルート、もう一つはUターンして表通り側に繋がる廊下を歩くルート。どちらを選んでも結果的に湯治棟へ向かうことができます。

右側の廊下を進んでいくと休憩所があり、休憩所を過ぎると廊下が正面と右側に分かれています。

右側へ進むと外観を確認したときに見えた「本館右側側面の周り廊下」へと繋がっており、正面に進むと突き当りに客室が一つあります。ここの客室は部屋の4面のうち2面が窓になっていて明るく、しかも他の客室に泊まっている客の動線とは交わっていないので比較的静か。なんか隠れ部屋的な感じがして居心地が良さそうだ。

で、自分が岡崎旅館において特に好きになったアングルがこれ。

雪降る屋外の明るさと自然光のみで照らされた廊下との明暗の差がまず美しく、向かって左側に見える建物側面部の壁・欄干・ガラス戸が構成する格子の組み合わせが本当に綺麗すぎる。古い建物における窓際は真っ先に近代化されやすい場所で、欄干は残っていても窓はアルミサッシに置き換わっている…という光景を今まで何度も見てきました。

しかし岡崎旅館についてはそうではなく、建てられた当時そのままの構造が現在まで保存されている。うまく説明できないけどこういうのが好き。

周り廊下の内側には10畳の客室が3部屋連続で配置され、廊下を曲がったところにさらに1部屋あります。

10畳の3部屋については奥側の客室は部屋の両側が壁で挟まれているのに対し、手前側の2部屋は襖戸で仕切られている構造をしています。襖戸を取り払えばさらに大部屋としても活用でき、用途に応じて部屋の広さを変更できるのが和室の強みです。

本館2階の客室はいずれも床の間を備えていて格式高く、また障子戸の上にも欄間や障子欄間があって天井も高い。10畳という広さも相まって開放感があるし、障子戸の向こう側には抜群の採光を誇るガラス戸もあるしで窮屈さが全くありません。照明なしの状態でもこれだけの明るさを得られるのはよく考えられている。

廊下を曲がって玄関方面へ。

曲がり角は面と面が交差する地点であり、他の箇所と比べて天井や壁に差異が見られます。特に天井の梁が徐々に角度を変えながら組まれているのを視認できるのが良い。廊下を歩きながらこういう風に構造がむき出しになっているのを見ていると機能美を感じる。

廊下の端にも別の客室(亀の間)があり、こちらはスペース的にちょうどいい広さで過ごしやすそうです。

湯治棟側の廊下に面している箇所は壁ではなく半透明のガラス窓になっていて、ここを単純な壁にしないあたりに工夫が見えました。おそらく風通しの良さを優先したんだろうと思います。

本館2階 廊下~湯治棟 湯治設備

続いては一旦階段へ戻り、もう一つの廊下を通って湯治棟方面へ。

小さな階段を経て本館の建物から湯治棟の建物へと切り替わり、向かって右側に流し台、物置部屋(以前は客室)、湯治棟2階客室への中廊下(封鎖中)があります。左側にはガスコンロがいくつか並び、これらの一角は湯治が主流だった時代の自炊スペースのようです。

湯治棟ということは自炊するための設備が揃っているのかも?と思っていたところ、流し台は別としてガスコンロが残っていた点に驚きました。しかも特に荒れているわけではなく今にでも使えそうなくらいに片付いていて、昭和の時代から令和の現代まで時が止まっていたのかと錯覚するくらい。

食材についてはかつて青根温泉にあったと思われる商店で購入するか、もしくはそもそも湯治の主な客層は農閑期の農家さんだと聞いているので、ある程度は家から持ってきていたようです。

湯治棟2階 廊下~客室(表通り側)

続いて訪れたのは岡崎旅館の中で最も古い歴史を持つ、明治初期建築の湯治棟です。外観を確認した最初の時点では、ここも岡崎旅館の建物だとは思ってなかってませんでした。

湯治が主流ではなくなってから結構な年月が経っており、湯治棟についてもおそらく最後に客が泊まったのは何十年も前だと予想されます。そんな中で全体的に荒れていたところを女将さんが掃除されたということで、館内散策が目的の自分としてこれほど嬉しいことはない。

湯治棟へは本館2階の廊下と1階帳場横の廊下から繋がっていますが、湯治棟1階とそこから奥の階段を上がったところの2階奥側の部屋は女将さん達の居住スペースになっています。また本館2階同様に周り廊下が採用されており、明治初期建築というのも納得がいきます。

全体の構造については棟の外周が周り廊下になっているほか、建物の中心部を中廊下が走ってます。従って各客室は周り廊下及び中廊下の2つからアクセスすることができ、同時に風通しもよくなっています。部屋の並びも一直線で分かりやすく、迷う心配もありません。部屋番号は本館側から二十番、十八番、十七番…、曲がり角が十五番、右に曲がって十三番、十二番と続きます。

宿泊施設としては今まで見たことがないくらいに造りが古く、押入れの真横に畳が敷かれていて通路になっていたり、中廊下側に窓があったりなかったりと部屋によって間取りが特殊。また廊下以外にもそれぞれの部屋が襖戸や障子戸で繋がっており、部屋同士の境界が実に曖昧だ。

各部屋に異なる味わいがあるのがなんとなく分かると思います。

あくまで湯治が目的であるので一つ一つの部屋の広さは4.5畳〜9畳と小さめ。しかし季節を選べば今でも泊まれるんじゃないか?と思うくらいに整備されており、囲炉裏や物入れ、小物系、展示品などどこを見ても素晴らしいです。電気の配線も必要最小限でほとんど近代化されておらず、まさかここまでとは思ってなかっただけに感動も大きい。

あとは…こんなところに着目するのは自分だけだと思うけど、本館側から建物左側に行くにつれて廊下と客室間の段差が徐々に大きくなっており、全体的に傾いていることが分かりました。建築の際に基礎の傾きをちゃんと認識し、それを補正するための造りになっている点が素晴らしい。

湯治棟2階 客室(建物側面側)

廊下を右に曲がって、残りの客室を見ていきます。

中廊下へ続く通路を挟んで湯治棟左側面部には客室が3部屋並んでいますが、構造上の都合なのか客室の長手方向を大きく取れているようで、いずれも他の客室に比べてやや広めの部屋となっています。ここだけ見るとまるで親戚の家の居間みたいに見えるな。

十三番の部屋については、奥に中廊下への扉があります。

そして一番衝撃を受けたのが最奥に位置する十二番の客室。

所狭しとこけしがたくさん並べられていますが、これはこけしの一大産地として知られている宮城県ならではの光景です。宮城県のこけしには「鳴子」「遠刈田」「弥治郎」「作並」「肘折」の5つの系統があり、これらは場所的に遠刈田系に属すると思いきや、帰って調べてみたら複数の系統が色々混ざっているようでした。大きいのから小さいのまで様々な種類が揃っていて圧巻の一言。

こけしを見るとああ東北にやってきたなって実感が湧きます。

それにしてもこけし多いですね。

おそらく各部屋に置かれていたこけしを全部ここにまとめたんだろうけど、仮にこの部屋に泊まることになったら少し落ち着かなさそう。

廊下の脇には非常階段があり、外へ出られるようになっています。

宿泊棟1階 廊下~2階 階段及び廊下

湯治棟の散策は以上で、最後に宿泊棟へ向かいます。

本館1階玄関から廊下を通って宿泊棟1階~2階に至る区間は特に綺麗に整備されており、玄関と同様に女将さんによる飾りつけがされていて温かい気分になれました。

階段を通り過ぎて左側に温泉、右側に洗面所とトイレがあります。トイレについてはここに限らず、館内すべてがウォシュレット付きになっているので快適でした。

床の板材の色が微妙に変わったあたりで本館から宿泊棟へと切り替わります。

宿泊棟に入ってすぐのところには休憩所があり、大きな冷蔵庫や各食器類がたくさん並べられていました。昔はカフェコーナーというかバーのような店を営業していたと思われます。

休憩所の前で廊下は右側に曲がり、2階への階段を経て客室ゾーンへと至ります。

宿泊棟全体の壁や天井は白色で統一されているために自然光以上に明るく感じられ、しかも綺麗に掃除・整頓されていて清潔感がある。ここだけ切り取ると約60年前の建築だとはとても思えません…。

宿泊棟2階についても1階と同様の客室配置になっています。また、1階及び2階の両方とも廊下の端にトイレが設置されていました。

宿泊棟2階 泊まった部屋

泊まったのは宿泊棟2階、階段上がってすぐの「喜仙(きせん)」の部屋で、次の間2畳、本間8畳と十分な広さがあります。

特徴としては左側の壁一面が濃い青色で塗られていることと、電灯が一般的な吊り下げ式ではなく天井への埋め込み式であること。他の棟とは建てられた時代が異なることもあって、部屋としての運用のしやすさと宿泊客が過ごしやすいようにとの工夫が見られました。

部屋には床の間と広縁が設けられていて居心地がよく、設備はテレビ、とても暖かいガス式のファンヒーター、エアコン、内線、洗面所、冷蔵庫、ポットがあります。アメニティは浴衣、羽織、バスタオル、ボディタオル、足袋、歯ブラシ、髭剃り、櫛などが一通り揃っているため憂いは何もなし。特に室内に洗面所があるのは、素泊まりな岡崎旅館の宿泊スタイルであればなおさら便利です。

広縁に座って一息ついていると、屋外の状況と今の自分が座っている状況がまるで正反対であることに気がつく。雪が降っていて淡い寒色系な色彩の外と、暖房が効いていて明かりが照っている暖色系な客室内の対比。よく考えてみればこんな雪深い冬の時期に温泉に入れるなんて恵まれているし、冬の温泉旅館宿泊の良さがこのシチュエーションに詰まっているようでした。

なお素泊まりオンリーな岡崎旅館では予め買っておいた食材を冷蔵庫に保存しておくことになりますが、ごはん類を入れておいたら翌朝にはなぜか凍っていたので注意が必要かもしれません(ファンヒーターで解凍しながら食べた)。

温泉

男湯

続いては温泉へ入りに行きました。

岡崎旅館の温泉は24時間入ることができ、男湯・女湯のいずれも100%源泉かけ流し。なお日帰り温泉も受け付けているため、宿泊当日・翌日ともに常連と思われる二人組が入りに来ていました。本日は宿泊者が自分ひとりの貸切状態だったためどっちも入っていいよ-ということで運が良いです。

- 源泉名:新名号の湯・花房の湯・新湯/山の湯源泉・蔵王の湯・大湯 混合泉

- 泉質:単純温泉 低張性中性高温泉

- 浴室浴槽名:妙号の湯(男)(女)

- 泉温:49.8℃

- pH:7.4

- 知覚的試験:無色透明にして味・臭気ともほとんどなく中性である

- 一般的適応症:神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩、慢性消化器病等

- 加水・加温・循環・消毒処理・入浴剤の有無:すべて無し

男湯は昔ながらのタイル敷きで、湯船は大きめにつくられていました。湯船の深さが二段階になっていて手すりもあるので入りやすいのと、湯船自体が浅めなので半身浴もやりやすくてグッド。

なお源泉温度こそ高いものの冬場のため湯船の温度はそこまででもなく、だいたい40℃くらいで自分でも長湯ができました。湯は無色透明で特に味もしません。

女湯

女湯についても男湯と同様に、入口や脱衣所が比較的新しくなっています。

浴室はというと近代的な檜風呂で、壁や床を見ても建てられた年代が男湯とは異なることが分かります。両者で雰囲気が異なるので、可能なら入り比べをしてみるのが吉。

岡崎旅館の温泉は単純泉の弱アルカリ性なので肌触りが良く、短時間でしっかり温まって出た後も湯冷めしにくいのが特徴です。ただ自分の場合は本館2階の雰囲気がすっかり気に入ってしまって入り浸っていたため、ほぼ外気温の和室でしんみりした後に温泉へ再度入りに行くというのを繰り返してました。

夜の時間~翌朝

夕食は青根温泉手前の町のスーパーで買ってきた惣菜を食べ、夕食後はまた温泉へ入りに行ったり本館2階でくつろぐなどして過ごしました。

旅館自体は国道からある程度離れたところに位置していて夜は静かそのもの。部屋でのんびりするのも寝るのにも特に支障はないです。

明かりをつけた本館2階客室に座って、岡崎旅館が歩んできた歴史に思いを馳せながら時間は過ぎていく。

屋外に面している部分がすべてカーテンがないガラス戸という状況下で、夜の時間に障子戸を開け放って過ごせるのは冬の特権だと思います。暖かい時期だったら光に寄ってくる虫の襲来は避けられないし、個人的には鄙びた宿に泊まるのなら虫がいない寒い時期がベスト。

夜間は掛け布団一枚では非常に冷えるのでファンヒーター点けっぱなしで寝るほうが良いと朝になって気が付き、そうこうしているうちに翌朝が静かにやってきた。

眠たい目をこすりつつ朝風呂に向かい、部屋に戻ってきてからは冷蔵庫に入れておいた朝食を食べてから布団に再度潜り込む。最後は女将さんに色々なお話を伺って、岡崎旅館での滞在は終わりを迎えました。

おわりに

岡崎旅館は明治時代から続く湯治向けの歴史ある旅館であり、その館内には他では見られないような要素が散りばめられています。格式高い客室だったりこじんまりとした湯治部屋だったり、そういう部屋や設備を眺めていると過去の岡崎旅館の賑やかな様子が浮かんでくるようでした。

今は高齢の女将さん一人でこの広い館内を維持しておられ、その苦労は想像だにできません。冬場の東北で温かい温泉に浸かりつつ、廊下や客室が複雑に入り組んだ木造旅館の素晴らしさを味わえたことを嬉しく思います。

おしまい。

コメント