今回は山形県最上町にある瀬見温泉 喜至楼に泊まってきました。

雪がまだ残る3月末に山形県を走ることに決め、ライドの疲れを癒やすために選んだ宿がここです。喜至楼に宿泊するのはこれで3回目となりますが、山形県に用事がある際には今でも真っ先に選択肢に上がるくらいにお気に入りの宿。1回目や2回目と同じく素敵な宿泊ができました。

外観~別館玄関周辺

今までと今回の宿泊で一番大きな違いは、宿泊する棟。実は今回始めて別館の客室に泊まりました。

電話予約したら本館が満室で別館なら空いてますが…と言われ、そういえば本館ばかりで別館に泊まったことがないことに気がつく。結果的には両方の客室に泊まることで雰囲気や構造の違いを楽しむことができ、将来的にまた泊まりにくる際の選択肢が増えたのでよかったです。

自分は「その旅館で最も歴史がある部屋」に泊まるのが好きなこともあって、喜至楼なら本館に泊まるのがベストだとばかり思っていました。しかし結論を言えば別館の客室も古さや意匠が良く、快適に過ごすことができます。

というわけで、以前通ったことのあるルートを走って喜至楼に到着。なおロードバイクは前回同様に玄関に置かせていただきました。

何度見てもインパクトのある外観です。表通りにこれだけの規模の木造建築、それもひと目で分かる木造3階建ての建物がそびえているのは全国でも喜至楼だけだと思う。

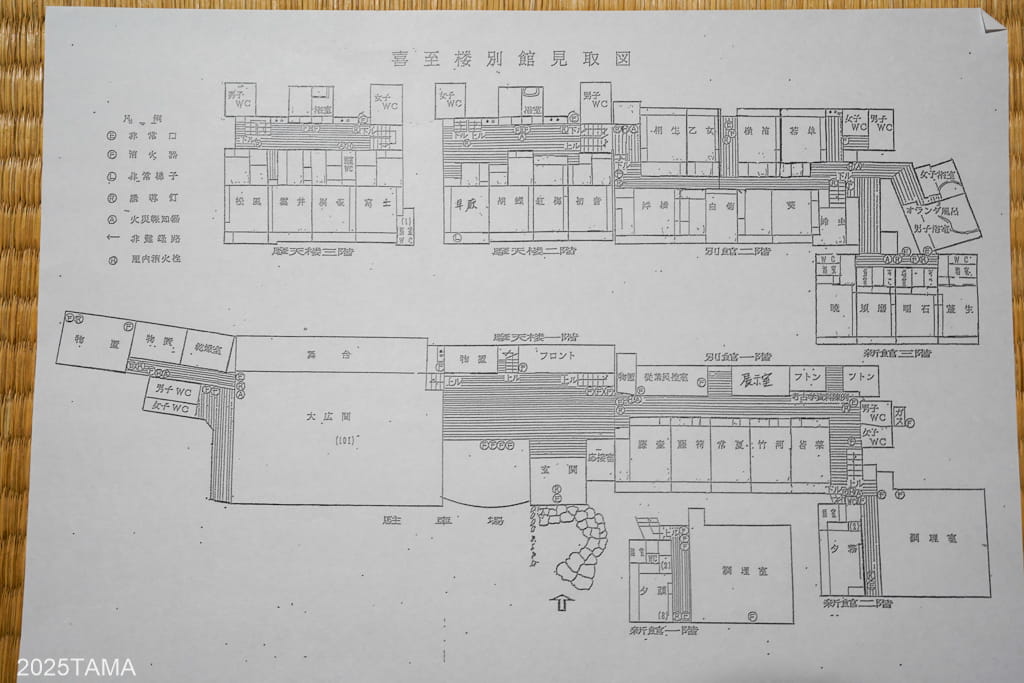

喜至楼の建物は本館と別館の2つに分類することができ、さらに別館については玄関、フロント、朝食会場、宴会用の大広間などがある「摩天楼」、展示室や夕食用の部屋がある「別館」、そしてオランダ風呂や厨房がある「新館」の3つから構成されます。

表通りからだとこれら3つの建物が判別しやすく、別館玄関上にそびえる3階建ての建物が摩天楼で、その右側の白い外壁の2階建ての建物が別館、そして一番右側に突き出した建物が新館。館内に入ってしまうと廊下がシームレスに繋がっており比較的分かりづらいのでまず外観で確認しておきました。

別館に泊まるということで、以前よりも長い時間をかけて外観を確認しました。

ちなみに余談ですが、前みたいに公式サイトから予約しようとしたら喜至楼の公式サイトがなくなっていたので仕方なく電話予約をしました。公式サイト消滅の件は女将さんに直接確認したので間違いなく、経費削減のためなのかな。少し残念ですが、今度の予約手段は楽天・じゃらんもしくは電話のみとなります。

別館の散策

1階階段~2階廊下~3階廊下

帳場で手続きを済ませて喜至楼での宿泊が始まる。建物の外観を確認してから玄関を入り、玄関又は部屋で記帳を終わらせてからの「この旅館での宿泊がはじまった」感がとても好き。喜至楼のように館内がとても広いと散策するだけでも楽しいし、充実した時間を過ごせることが約束されているようなところならなおさらです。

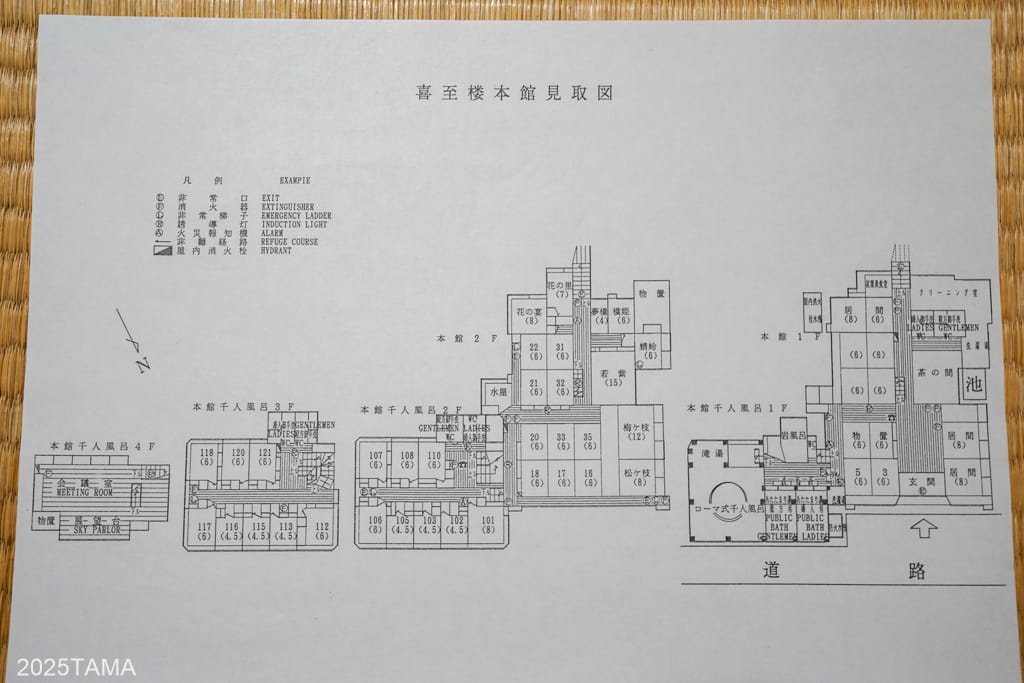

最初に、館内図を示しておきます。

別館の客室配置は上記の通りで、さっき外観から認識した建物の構造と見取り図から分かる構造を照らし合わせながら一人で納得してました。こういう風に館内図の情報量が非常に多いのも喜至楼の魅力の一つだと思います。

別館客室はすべて2階以上にあり、部屋数がかなり多いことが分かります。本館に泊まる場合はフロント前から摩天楼~別館~新館の順番で廊下を歩いていくのでその道中の様子を把握できるのに対して、別館2階にある客室は動線上にない(オランダ風呂に行く場合でも客室の前は通らない)ため普通に過ごしている分には雰囲気が分かりません。

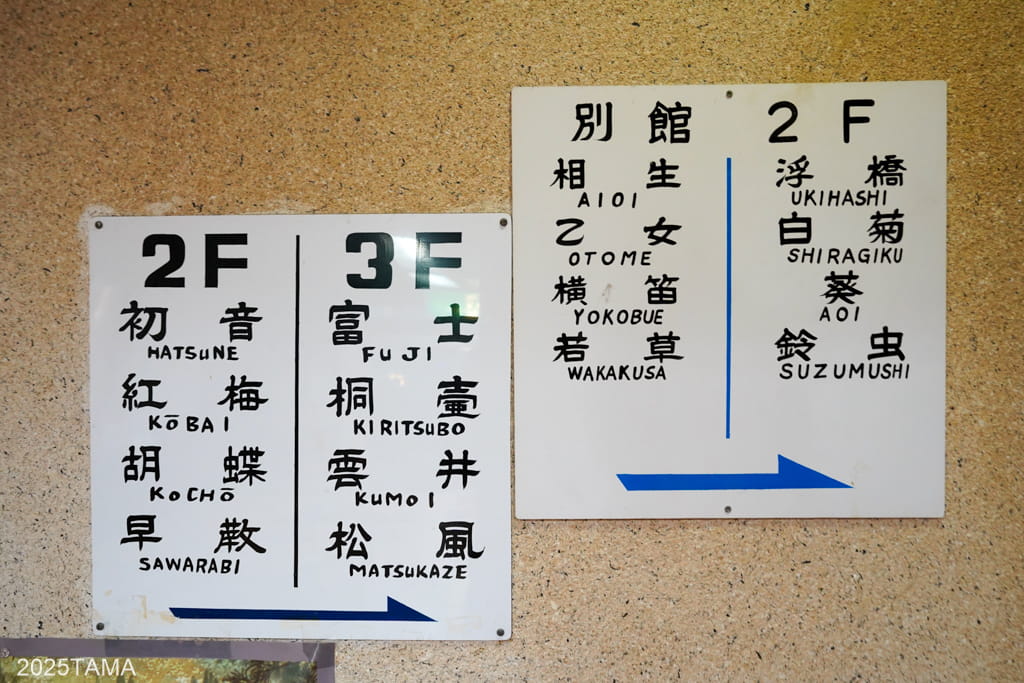

それでは別館の散策へ。フロント前の階段を上れば客室へと向かうことができます。2階と3階の客室名が親切にも階段の脇にちゃんと記載されているので、これに従っているだけでOK。

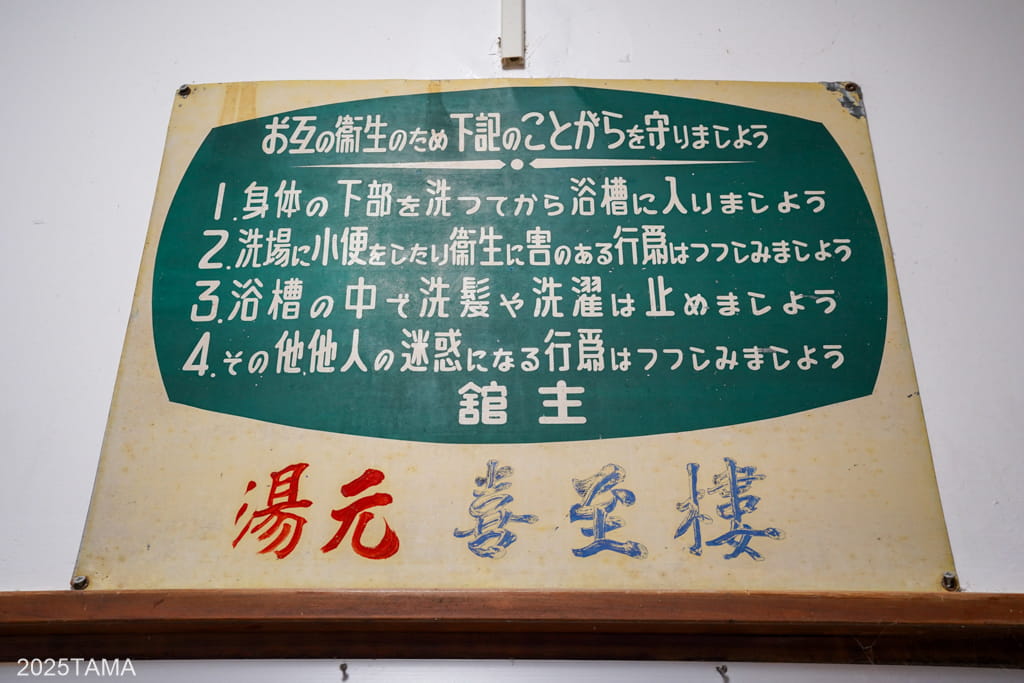

喜至楼の素敵なところは、ここに限らず館内表示がとても充実していること。この部屋はどういう部屋なのか、この廊下の先に何があるのか、この施設を利用する上での注意事項は何なのか。そういった点が一つ一つ独特な手作りフォントで表示されている。ここまで特徴的な表示は他では見たことがありません。

フロント前最初の階段を上った先は踊り場になっており、踊り場を右へ進めば別館の客室前の廊下に繋がっています。折り返して階段をさらに上れば摩天楼2階の廊下があります。

この折り返す階段は摩天楼の1階から3階まで通っているので、別館の客室に泊まる場合はフロントで受付をしてすぐ横の階段を上っていくだけでOK。アクセス性が非常に良くて移動が最小限で済みます。

摩天楼2階廊下の様子。

奥へ進むと別の階段があり、つまり摩天楼の建物の左右の端にそれぞれ階段が設けられているので上り下りが楽でした。摩天楼の客室は基本的に玄関方面(表通り側)に客室が並び、その内側に廊下が通る近代的な造りをしています。山側にはトイレや洗面所があり、いずれも部屋から近いのでこちらも便利です。

館内は木製の廊下や天井の格子と白壁とのコントラストが素敵だ。余計な色をあまり使っていないので木材の茶色と壁の白色がメインとなっています。木造部分は経年劣化している様子があまりなく、昔からの美しさを保っているようです。

摩天楼3階も、2階と同じような造り。構造や客室配置上、窓を設けられる箇所が建物左右部分(客室がない部分)に限られるものの、階段踊り場の窓が大きくとってあるため採光は十分。時間帯によっては自然光が室内に差し込んできてとても明るいです。

あと気になったのは流し台がとても低い位置にあって、流し台の手前に畳が敷かれている点。一般的な洗面所とは明らかに異なりますが、昔の流し台はこういう形式だったのだろうか。

摩天楼2階に戻り、今度は廊下を進んで別館方面に向かってみます。

別館2階廊下の様子。

この廊下はすぐ下の別館1階廊下(フロント前から展示室や夕食会場を抜けて厨房まで)と同じ箇所に通っており、喜至楼の中で一番長い直線上の廊下です。客室については表通り側と裏側の両方に配置されています。

廊下の突き当りには別の階段があって厨房前に降りられます。階段を降りずに直進すると男女別のトイレやオランダ風呂、それから新館3階客室へ行けます。

なお摩天楼2階及び別館2階部分は新館3階部分に相当しますが、これは表通り側の最も低い場所にある本館、本館から基礎が1階分高い新館、新館より基礎が1階分高い山側の摩天楼及び別館でそれぞれ高低差があるためです。館内にはちょっとした階段が多くて実際に歩いていると分かりづらいものの、外観からだとよく分かりました。

2階 泊まった部屋

今回泊まったのは、摩天楼2階の「初音」の部屋です。広さは次の間2畳+2畳、本間8畳に加えて広縁付き。

フロント前から階段を2つ上がるだけで部屋まで到着でき、喜至楼において投宿から最短経路でアクセスできる部屋といっても過言ではないです。本館の客室への道中が長い廊下と複数の階段で構成されていることを考えると、例えば足腰がよくない人は別館を選ぶほうが圧倒的に楽。

入口の襖戸を開けると正面に広縁、左側に床の間、そして左手前側に別の小部屋が設けられています。布団はすでに敷かれているので昼寝をすることも可能。

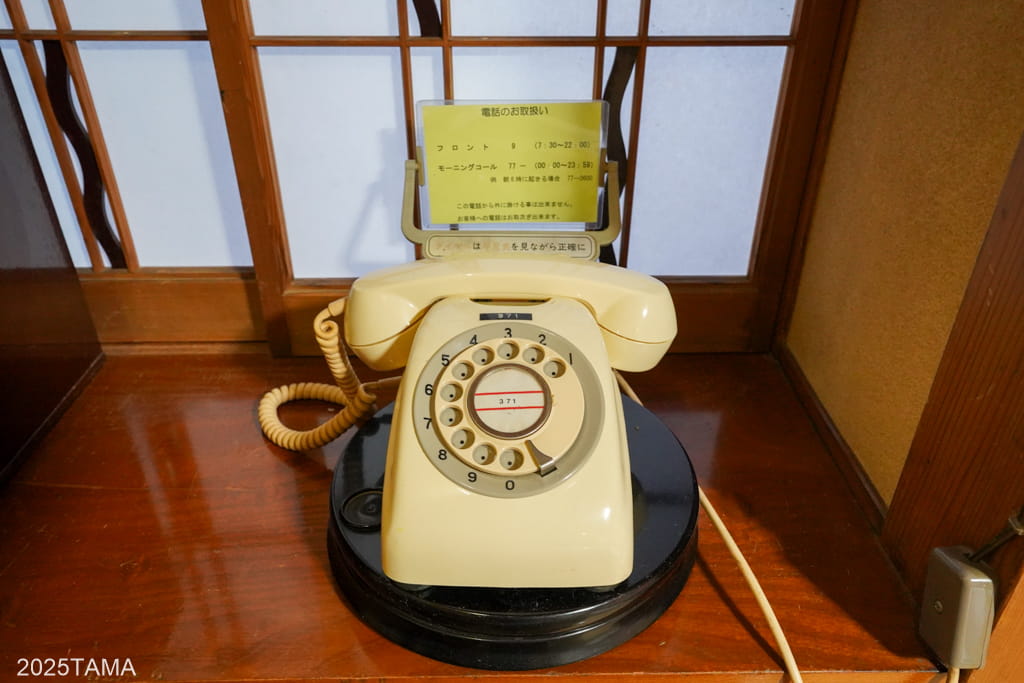

設備はファンヒーター、ポット、テレビ、内線、それと広縁に洗面所があります。また古そうな床設置式のエアコンが置かれていて、夏場はこれで乗り切ることになるみたいです。アメニティは本館客室と同様に浴衣、タオル、バスタオル、歯ブラシがあるので準備不要でした。

なお翌日に女将さんに伺ったところ、別館客室の襖戸の絵柄は部屋名に合致したものになっているそうです。

今日泊まっている部屋の名前の初音(はつね)には「鳥のその季節の最初の鳴き声、特にウグイスやホトトギスの鳴き声にいう」の意味がありますが、襖戸の絵柄は春らしい草花が描かれていました。あと一ヶ月もすれば春になるし、意図せずにして今の時期に合った部屋に泊まれた形になる。これは運がいい…。

何が言いたいのかというと、要は本館と別館の両方とも内装がとても凝られているということ。どっちに泊まっても満足できます。

広縁は幅・長さともに十分な広さがあり、置かれている椅子も座り心地がいいです。

部屋に入ってまず思ったのは、室内があまりにも広くて快適だということ。踏込+次の間の奥に8畳の本間があり、さらに窓際には広縁があって体感的な部屋の面積がとても広いです。

また入口の延長線上に広縁があるので、入口襖戸を開けてからの自然な視線の先に「屋外」を感じることができる。部屋全体としてはシンプルな造りなのに快適さが半端ではない。あとは広縁に洗面所があるのが便利で、ちょっと気になった際に手を洗ったりできるので部屋の外に行く必要がありません。

意匠としては床の間や洗面所付近に竹を使用していたり、廊下と同様に強度部材の木材と壁との色合いが目に優しかったりする点が好きです。めちゃくちゃ古い時代の建築ではないものの、かといって最近すぎるわけでもない。言うなればこれは「ちょうどいい古さの建築が醸し出す、ちょうどいい色合い」であり、少しくすんだ壁やわずかに変色した木材表面にそれを感じました。

本館との比較としては、やっぱり利便性の良さが売りになると思います。

本館客室は造りが古くて広縁がなく、設備も必要最小限。特に広縁の有無は客室での体験を左右する要素として大きくて、「夕方~夜の時間に広縁でくつろげるかどうか」は個人的に重要だったりします。あとは近年だと喜至楼の知名度が上がって本館に泊まりたいという需要が高いみたいで、別館に比べると宿泊客が多くて物音が多少気になるかもしれません。

で、その広縁からの眺めというのがこれです。もう最高すぎるなこれ。

この眺めの良さは宿泊前に見落としていたポイントであり、別館客室の良さを高めてくれる要素。別館前の広場や庭、本館の建物、湯前神社、表通り(義経通り)、表通りを挟んで反対側にある観松館の建物、さらに景色に応じた小国川や背後の山々の景色…。それらすべてを隅々まで見渡すことができました。客室自体が玄関の真上にあるため客の出入りの様子もひと目で分かります。

当たり前ですが、本館客室に泊まった場合は部屋から本館の建物は見えません。特に人気が高い101号室からだと共同浴場や他の旅館が立ち並ぶ表通りが見えるくらいで、喜至楼の他の建物群は見えづらい。しかし別館の客室だと自分が泊まっている部屋から本館の建物が見えることによって、喜至楼の敷地の広さや建物のスケールの大きさを認識しやすくなっている。これは喜至楼の建物の中で山側の高いところにある別館の唯一無二の良さだと思います。

温泉~夕食の時間

「初音」の客室の素晴らしさに一通り感動したところで、その他の散策をしたり温泉に入りに行ったりしてきました。

今日のライドでは強風の中を走ってあまりの進まなさに疲れたので、温泉の気持ちよさが何倍にもなりました。日中にライドをしてからの温泉旅館宿泊の流れは周りにも広めていきたいところ。

本館までの道中は昔ながらの建物の静けさと荘厳さが感じられ、館内照明によってそれらの特徴が増幅されているような感じ。本当に喜至楼はどこを歩いても見どころが多い。

温泉に入った後は部屋に戻ってまったり。

この日の本館が満室だった理由については、新庄第一自動車学校の免許合宿生が泊まっているからです。そういえば最初に泊まったときに女将さんからそんな話を聞いたような…。これがはっきりと分かったのは朝食会場に夕食がまとめて用意されているのが館内散策のときに見えたのと、夕食前の時間帯に生徒をマイクロバスで送迎している場面に遭遇したから。何しろ部屋が玄関真上なので広縁から何もかもが見えやすい。

今の時代において旅館の経営は難しいと思いますが、その部屋数の多さを活かして団体客かつ固定客を定期的に受け入れているのは素敵な方針。免許合宿によってこの日は101号室を除いて本館が満室で、別館2階客室にも数組が宿泊しているようでした。このように季節によっては個人客以外で埋まることもあるものの、101号室だけは個人客が泊まれるように常に空けてあるそうです。

ただし、摩天楼については2階と3階を含めて今日の宿泊者は自分のみ。滞在中はいたって静かに過ごすことができました。まさに穴場だ。

免許合宿生が談話しながら夕食へと向かい、階下が静かになったと思ったら自分の夕食の時間(18:00)。

内容はいつもの郷土料理プランで、馬刺しやモクズガニの鍋、焼きたての鮎がつきます。今回は追加料理としてすき焼きではなく芋煮を注文したところ、量がとても多くて満腹に。美味しいものをたくさん食べられて満腹になれるのって最高の幸せだと思う。

その後は温泉に再度入りに行ってから就寝。本館1階の洗面所前などで免許合宿生と遭遇することもあって新鮮に感じました。旅館で免許合宿生に会ったのはこれが初めてじゃないだろうか。

翌朝は朝風呂から朝食へ

翌朝は、起床してからまず朝風呂にいって目を覚ますことに。

まずは男湯に入りに行き、3月末の山形の寒さを熱めの温泉で緩和する。

次いで千人風呂へ入ろうとしたところ、免許合宿生の朝食の時間になったようで本館から別館方面へ人の移動が一気に起きてました。喜至楼における朝食会場って個人客と免許合宿生で同じ(玄関横の小ホール)なので、個人客の朝食時間帯になる前に済ませる必要があるからですね。

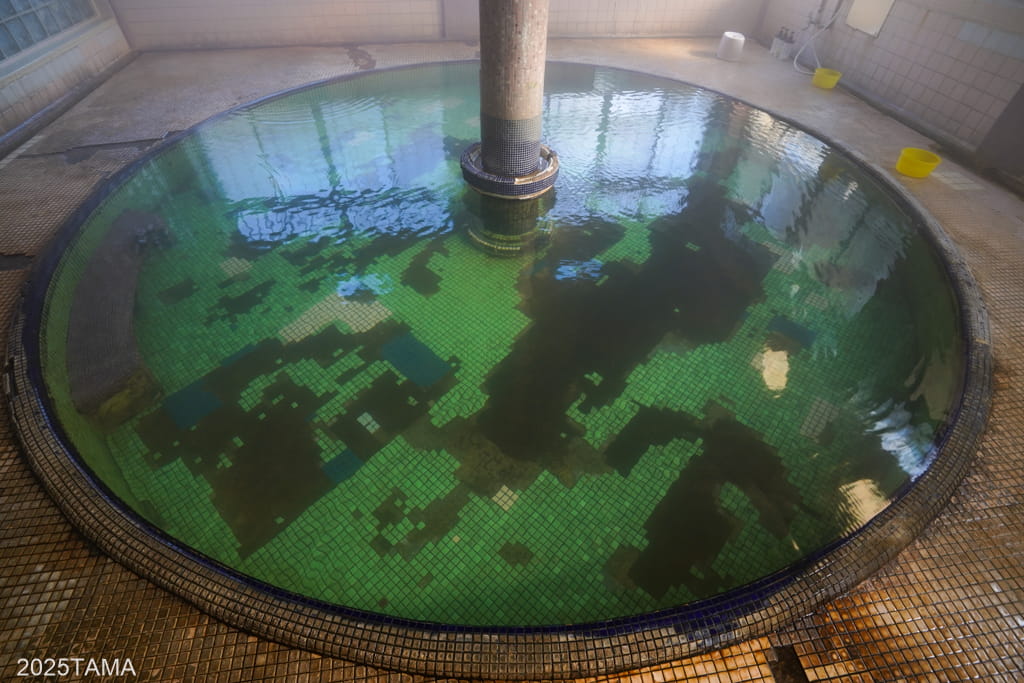

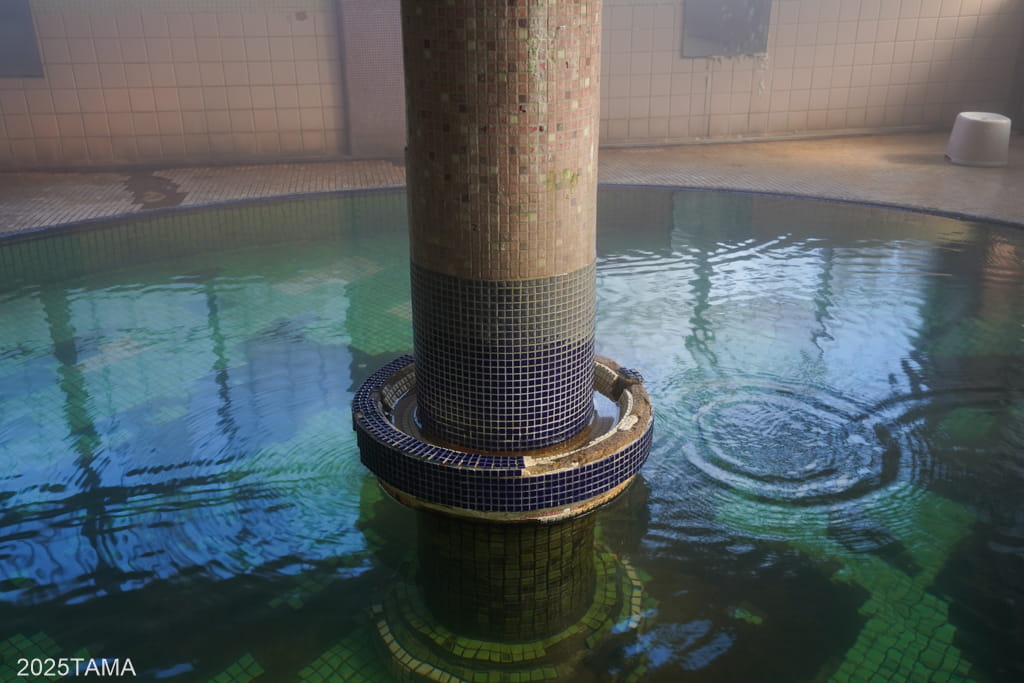

そして喜至楼といえばこれ!と誰もが口を揃えて言う本館千人風呂。

ローマ風の円形の浴槽に中央に立つ円柱、天井の高さ、浴室と浴槽全体に貼り付けられた古びたタイル、大きな窓から入ってくる自然光と照明との絶妙な光加減。この空間を構成するすべての要素が貴重すぎる。現代はもちろんのこと、喜至楼が建てられた当時でも珍しかったのではと思います。

なお大きな円形の浴槽の手前には岩風呂があって、最初に泊まった際は稼働されていたものの今は使われていないようです。

朝風呂の後は朝食へ。

朝食の内容は豚の角煮、鮎、卵などが揃っています。

そして忘れてはならないのが、女将さんが作る絶品の紫蘇巻きとニラ味噌。

味付けがご飯のおかずとしてちょうどよく、おかわりできることもあって無限にご飯を食べられるくらいの勢いでした。山形県はご飯そのものも美味しいし、ご飯のおかずも強力なのが揃っているので幸せというほかない。ここでしっかり食べたので肘折温泉までのヒルクライムもなんとかなりました。

そんなこんなで、今回の喜至楼宿泊も大満足のまま終了。出発間際には女将さんから、本館107号室(神社側の角部屋)も意匠がよくて最近人気だよという情報を教えてもらったので次回の宿泊は検討したいです。

自分にとっては年に一度は必ず泊まりに行きたくなるほど心に残る宿。それが喜至楼です。次は夏頃にライドと合わせて訪問したい。

おしまい。

コメント