今回は熊本県八代市にある民宿平家荘に泊まってきました。

熊本市街と人吉市街の間には主に海沿いの道が通っていますが、そこから視点を東の方に移していくと山間部にも道が通っていることが分かります。後者については今まで走ったことがない空白地になっており、その空白地を走る上で選んだのがこの民宿平家荘です。その名が示す通り平家の落人伝説と深い関係がある宿でした。

民宿平家荘の概要と歴史

宿の概要から述べます。

- 平家落人伝説で有名な五家荘で、谷間の川沿いに建つ一軒宿。五家荘は古来より秘境として、また平家の落人伝説の場としても知られる。

- 現在はご主人と女将さん、それからマルちゃんという老犬(2025年8月時点で14歳)が住まわれている。マルちゃんは吠えないしスリスリしてきたりするしでとても可愛かった。神出鬼没で、主に囲炉裏棟の近くにいる。放し飼いをされていて民宿敷地の出入り口にゲートがある。

- 古くからこの辺りには炭焼きや木地師の人が来て仮住まいをし、山に関する仕事で生計を立てていた。ご主人の父親もその仕事をされており、当時の写真が朝食会場に展示してある。父親はここで切り出した木材を使って下駄の制作をやっていた。荒削りまで済ませた下駄を人力で美里町まで運搬し(昔は美里に下駄屋が多かった)、交換品として得た米や味噌等の物資を畳に乗せてまた上っていた。

- 約60年前からヤマメの養殖業を始めた。宿の敷地に入って左側にいくつもの槽がある。

- 今年80歳となるご主人が29歳の時に民宿を始めた。つまり民宿としての創業は51年前となる。

- 宿の営業時期はヤマメ釣りが解禁される3/1から12月第一週まで。標高が高いところにあるので夏場の気温は高くても31℃くらい。普通は30℃以下で涼しく過ごせる。また五家荘は秋の紅葉が綺麗で、その時期は宿泊客が特に多い。あと外国人も多く泊まると言っていた。

最初から宿として建物が造られたわけではなく、主に山仕事の関係者が周辺に住まうようになって集落が形成されたのがそもそものはじまり。従って建物の造りとしては古民家に該当し、しかもその古さが今までに見たことがないほどでした。

アクセス

次に宿までのアクセスについて。

地図を見てもらうと分かると思いますが、熊本県の中でもトップレベルに奥深い山の中にあって事前確認していた以上にアクセスが大変でした。過去に走ったことのある宮崎県の椎葉村と同じくらいで、五家荘の方はまだ山に入る起点が平地に近くて少し安堵。

宿への分岐は国道445号の途中にあり、北の美里町側もしくは南の人吉市街・五木村方面の2方向のうちいずれかを選択することになります。

今回は出発地点が熊本空港だったので前者を選択。

国道218号や霊台橋近くまでは難なく来れるのに対し、美里町から二本杉峠までのヒルクライムがしんどかったです。川沿いの道を離れて七郎次水源までの上り区間が常に斜度10%くらいあり、加えて道が細いため車でも大変。

しかし本当に辛いのは二本杉峠を越えた先の国道445号からの分岐で、お堂がある腰越峠まで細い道を上り、そこからコンクリート舗装の坂を谷まで一気に下ることになりました(つまり二本杉峠を超えて終わったと喜んでいると絶望する羽目になる)。途中の建物には放し飼いを含めて犬が3匹もいて吠えられたし、車が無難です。改めて見てみても本当にとんでもない場所に宿が建っている。

各棟の配置

というわけで宿に到着。同じ八代市の市街地方面とは気候が全く異なるため天候にも注意が必要です。

- 民宿平家荘の建物は大きく分けると、夕食会場の「囲炉裏棟」、正面玄関や朝食会場がある「母屋」、客室がある「宿泊棟」、お風呂場の「檜風呂棟」の4つから構成され、行き来のために一度外に出る必要がある棟も存在する。他にも女将さんやご主人が住んでいる居住棟や大・小ロッジがある。

- ご主人が10代の頃は、これらの宿泊棟や囲炉裏棟はお隣さんの建物で、昔は母屋だけが平家荘の建物だった。その当時は腰越峠からこちら側に建物が30件ほどもあった。年がたってお隣さんが家を引き払ったため平家荘の棟の一部として併合され、敷地が広くなったので民宿でも始めるか…と思い立って今に至る。

- 元々が築130年以上の旧家であり、襖戸や障子戸より以前の「舞良戸(まいらど)、みはら戸と呼ぶ人もいる」という板戸が使われている。舞良戸は室町時代の書院造に用いられた建具であり、現役の建物でこれを見られるのはとても貴重。

現在でこそ周辺には民宿平家荘の建物しかないものの、それらは時代の流れに伴って近くの家屋を併合していった経緯によるものです。敷地は相当に広く、また自分でも驚くくらいの山の中で余計な音は一切聞こえません。

やっとの思いで坂を下り、門をくぐって道を折り返したところが民宿平家荘の敷地です。なお駐車場の手前にはマルちゃん脱走防止用の柵が設けてありました。

向かって左側には大小20ものヤマメの養殖槽。一番手前だけでも数え切れないほどたくさんのヤマメが泳いでいるのが見えます。ここで育てられたヤマメが近隣の店などで提供されるのだろうか。

そのまま奥へ向かうと右側に宿の方の駐車場、囲炉裏棟があり、道なりに沿って左奥方向へ歩いていくと母屋やお風呂場があります。

で、敷地内に足を踏み入れると同時にマルちゃんがやってきました。どちらかというと犬が苦手な自分としては吠えないだけでありがたい。

マルちゃんはかなり人懐っこくて、自分が囲炉裏棟周辺を散策していると寄ってきたりもします。あと宿のサンダルをくわえて持っていくことが多く、遠く離れたところに一足だけサンダルがぽつんと置かれていたらマルちゃんの仕業です。

館内散策

囲炉裏棟

次は民宿平家荘の棟を順に紹介します。

囲炉裏棟は一番手前側にある棟で用途は夕食会場。中央に大きな囲炉裏がある部屋が二つ(手前が畳、奥が掘りごたつ式)と、奥にご主人が蕎麦を打つ部屋があります。

外観の様子。縁側との間にちょっとした垣根が設けられていたりして、建物全体のこじんまりとした感じが好きになりました。母屋とは完全に独立しているほか、中央に玄関があることからもかつて別の家だったことが分かりやすいです。

2019年までは囲炉裏棟の屋根は枌葺き(そぎぶき)という、荒削りした栗の木の板を3枚で1セットになるように重ねて形成したものでした。日本古来の伝統的手法としてずっと屋根を支えてきましたが、次第に雨漏りするようになったため現在ではトタン屋根に変更されています。

畳の部屋と掘りごたつの部屋は屋内で繋がっていますが、畳の方については縁側からも中に入ることができます。なので掘りごたつの方で食事している組を邪魔せずに出入りが可能です。

左の方へ進むと、女将さんたちの居住棟や母屋へ繋がる通路、物置などがあります。マルちゃんは基本的にここで昼寝をしていました。

棟の一番奥に位置する蕎麦打ちの部屋。

この光景を見た後、ご主人が打たれている蕎麦が夕食に提供されたことで合点がいきました。なお民宿の案内図にも近くに蕎麦畑があることが記載されており、要はいたるところに伏線があったということです。

こちらが畳の囲炉裏の間の様子。

宿泊する宿らしからぬ古風な雰囲気にとても興奮してしまった。部屋の中央にある大きな囲炉裏、天井付近まで真っ黒になった材木、そして屋外と屋内の明暗差。ここで食事をいただけると思うと、夜の時間がなおさら待ち遠しくなるというもの。

で、左の方に見える黒い戸が舞良戸と呼ばれる板戸の一種です。舞良戸は平安時代から始まり室町時代には書院造りの様式によく用いられ、板材の補強として舞良子(まいらこ)という細い桟を等間隔に配置してあるもの。ここに限らず館内のあちこちで見ることができます。写真に写っているのは舞良子が縦に付けてある縦舞良というタイプ。

襖戸や障子戸と比較したときの感想は硬くて、室内の明暗の差をはっきりさせているという点。特に障子戸は結構軋むことがある一方で、外からの光を適度に柔らかくして屋内へと伝えてくれる。しかし舞良戸はとても頑丈な構造で、その材質上光を一切通しません。舞良戸がある屋内は昼間でも比較的暗いです。

舞良戸が日常的に使われている建物に泊まれること自体が非常に珍しく、自分が今回泊まってよかったと思えた要素の一つです。

昔は縁側のすぐ内側の外周部に廊下が周っていたところを、後から戸を取っ払って開放的にしています。

向かって奥側には、平家荘で今まで使われてきた生活の道具類(のこぎり等の林業関係が多い)がずらっと並べられていて見応えがすごい。一般的な旅館には保管されていないような品ばかりで、ここが山の中の民家だったことを強く思わせる光景でした。

中にはとても大きな壺がありますが、中に何を入れていたのか気になります。

なお畳の囲炉裏の間の右奥にトイレがあります。

もし掘りごたつの方の間で食事をしている途中にトイレに行きたくなった場合は、道具類が展示されているスペースの奥の通路を通ることで密かに行き来が可能。それぞれの部屋への動線が複数ある点といい、お互いに配慮した構造になっているのがすごい。

こちらが掘りごたつの間です。畳の間とは異なり板張りで壁には竹の意匠がされていて、両者の雰囲気は全く異なっている。座りやすさを重視する場合はこっちの方がおすすめかな。

母屋からの動線は蕎麦打ちの部屋、掘りごたつの間、そして畳の間と一直線に繋がっており、食事の提供が楽になるように工夫されていました。

夕食は基本的にこのどちらかの部屋で食べることになりますが、宿泊人数が2組以上で多い場合は先着順になります。今回は当初予定していた日の囲炉裏の間がすでに埋まっていたので、囲炉裏の間で夕食を食べたいがために予定日そのものを別日にずらしました。結果的にこの日の宿泊者は計2組、両方とも囲炉裏での食事を満喫できた形です。どうしても囲炉裏の間がいいという人は電話予約時に確認しましょう。

母屋

続いては玄関がある母屋へ。

母屋には玄関や朝食会場(居間)があるほか、宿泊棟へは母屋から渡り廊下を歩いて向かうことになるため、滞在中で最も通行する棟となります。

母屋の外観。

囲炉裏棟の外観は現代の建物とは毛色が全く異なっていたのに対し、母屋は一般的なガラス戸や玄関の引き戸など、どこか親戚の家にやってきたような安心感を感じました。暖簾の「民宿平家荘」の淡い文字も好きです。

玄関を入ると動線は左側に続き、囲炉裏の棟と同様に建物外周部に廊下が通っています。すぐ横の玄関ロビーにある薪ストーブを見ると寒い時期でも快適そう。

廊下の内側に居間があり、朝食会場として使用されています。

廊下を歩いて曲がり角を曲がり、直進すると洗面所と2階への階段。階段の手前で左を向くと宿泊棟への渡り廊下があります。洗面所の前を奥へ向かうと居住棟へと繋がっているようです。

朝食会場となっている居間の様子はこんな感じです。剥き出しの梁に天井板が組み合わさっている古風な造りをしており、机と一体化したような囲炉裏が食事用にいくつか置かれていました。夕食会場の囲炉裏と比較するとこちらの方がより腰に優しいですね。

現代における旅館でもそうですが、夕食用ならまだしも朝食用に囲炉裏を使うことはまずありません。しかしここでは朝食においても焼き立ての料理を味わってほしい、との思いから囲炉裏を設けてある。なんて素晴らしいことだ。

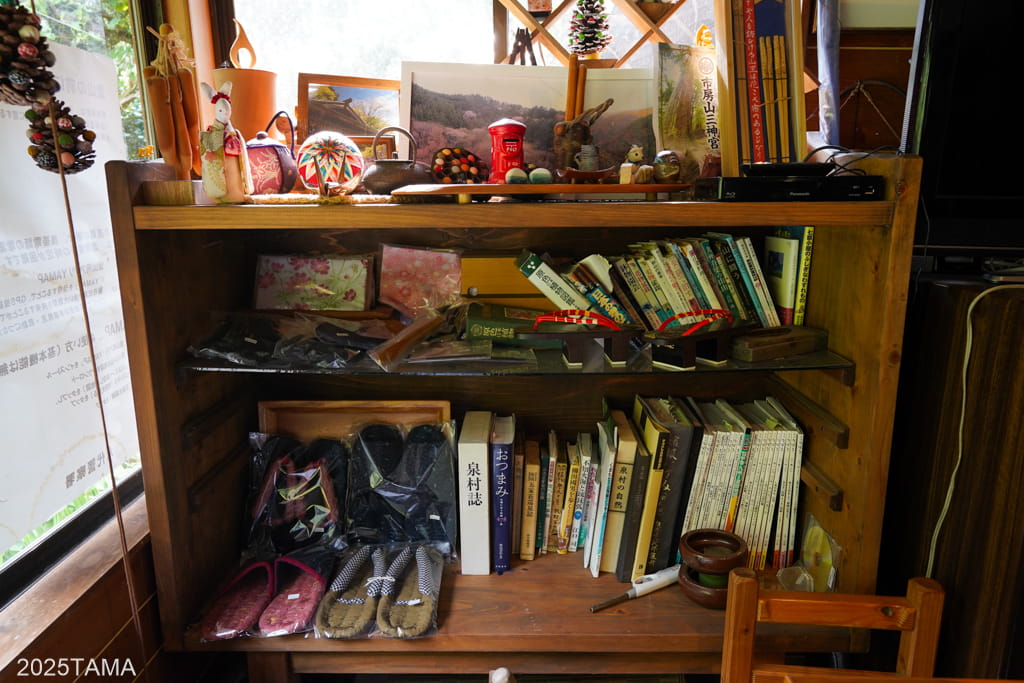

で、この居間でひときわ目を引いたのがこの一角。

居間の左端にはなんと戦国時代さながらの甲冑(と猪の剥製)が展示されており、ご主人の話によるとこの鎧は平家由来のもの。胴体に「対い蝶」の家紋が描かれているのがその証拠です。どうやら平家の血筋は蝶が好きらしく、二羽や三羽の家紋もあればアゲハ蝶など蝶の種類も色々あるらしい。

今までの旅でも「平家が落ち延びてきた」と呼ばれる集落をいくつか訪問したことがあったけど、本当に平家の残党が住んでいたかどうかは定かではありません。でもこういう形で明確に平家の物品が残されていると信憑性が増す。他にも朝食会場には色んな写真や展示物があるので、眺めているだけでも楽しかったです。

宿泊棟及び泊まった部屋

続いては母屋の館内からそのまま向かうことができる宿泊棟へ向かいました。すべての宿泊客はここに泊まることになります。

外観は明らかに平屋の家屋であり、宿泊棟自体の玄関も確認できました。

民宿平家荘を構成する全ての棟は平屋(母屋は一部2階がある様子)ですが、これは今まで泊まってきた宿とは明確に異なる点でもあります。平家荘は最初から旅館としてスタートしたわけではなく「民家」であり、一つの家屋に住む人数が少なかった等の理由で平屋になっているようでした。

渡り廊下の左側には鯉が泳いでいる池があります。

しかし、最初は独立していた家自体を渡り廊下で繋ごうというアイディアがすごい。

宿泊棟に入ると手前にウォシュレット付きのトイレ及び洗面所があり、廊下はそのまま建物の奥側へと続いています。客室はすべて建物の表側に面したところに配置されていて、部屋からは目の前の庭が眺められるという造り。

客室は全部で4部屋あるので、つまり一度に泊まれるのは4組未満というわけです。しかしご主人と女将さんの2人のみで営業されているため、食事の準備等を考えると実際の宿泊可能人数はもっと少ないかもしれません。

宿泊棟については廊下と客室との間が戸ではなく壁になっているほか、入口は鍵付きの引き戸で他の建物と比べると多少差異があります。これらは宿泊用途に改築する際に変更されたもののようです。

さて、今回泊まったのは一番手前に位置する「かたくり」の部屋で、広さは10畳+縁側に廊下が別途設けられています。押入れの前にベッドが二つ置かれており、一人でも二人でも柔軟に対応できる様子。和室に敷布団ではなくベッドなのが新鮮でしたが、これはもともと隣にあるロッジで使用されていたものだそうです。

設備はエアコン、ポット、内線とコンセントがあり、アメニティは浴衣、タオル、バスタオル、歯ブラシが揃っています。またauの電波は圏外ですがWi-Fiが整備されていて嬉しい。

客室内に入るまでは和室+敷布団という図式を想像したのに対し、実際には床こそ畳であるものの、ベッドや椅子、机が置かれていて現代に対応されている感があります。特に椅子や机はシンプルに座りやすく、年配の方でも問題なし。

ここまでの道中がしんどすぎたこともあり、しばらくは机の上のお茶を飲みながらまったりと過ごしてました。

他では見たことがない舞良戸の押入れ。ここだけ切り取ってもレアな造りであることが分かる。

部屋の前の庭にはキレンゲショウマという高山植物が生えていて、お盆の時期くらいに花が咲くらしいですが今は少し時期を過ぎていました。

「古い宿における客室」と聞いて想像するのは床の間や付書院、さらには広縁や周り廊下といった構造が挙げられると思います。それに対して平家荘の客室は着飾った要素が何一つなく、造りの頑丈さと機能性を重視した無骨な建具がメイン。電気の配線も必要最低限しかなく、床や壁、天井から重厚感を感じることができました。これが古い旅館とはまた異なる「家」の要素なのか。

囲炉裏棟の方でも書いたけど、自分が驚いたのは基本的に室内が薄暗いということ。採光を重視する造りとは異なっているのが理解できます。

檜風呂棟

客室でしばらく休んだ後、疲れを癒やすためにお風呂へ入りに行きました。

民宿平家荘のお風呂は母屋から道路を挟んで少し離れたところにある建物で、道中には屋内のヤマメ養殖の建物(中には槽がたくさんある)と、右側に円形の大きな槽があります。なおこのお風呂はヤマメ養殖用水を再利用した自家発電装置で沸かしていると説明がありました。

自転車は、風呂場へ向かう途中の屋根付きの通路に置かせてもらいました。

ヤマメ養殖の設備は屋内や屋外、さらには水槽の広さも様々で、どのように使い分けているのか気になります。

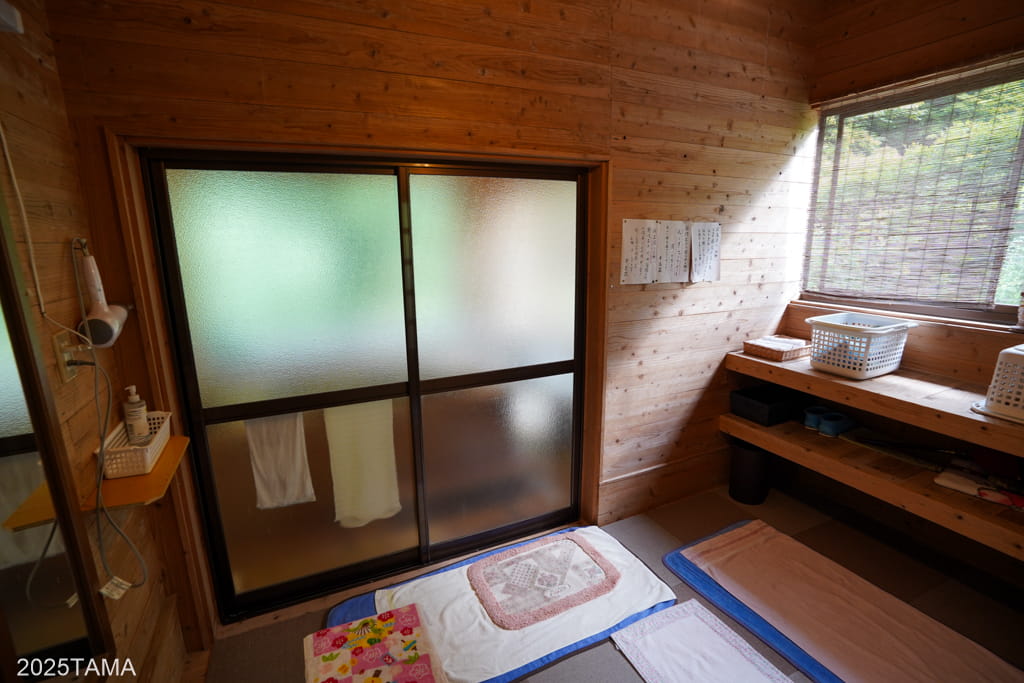

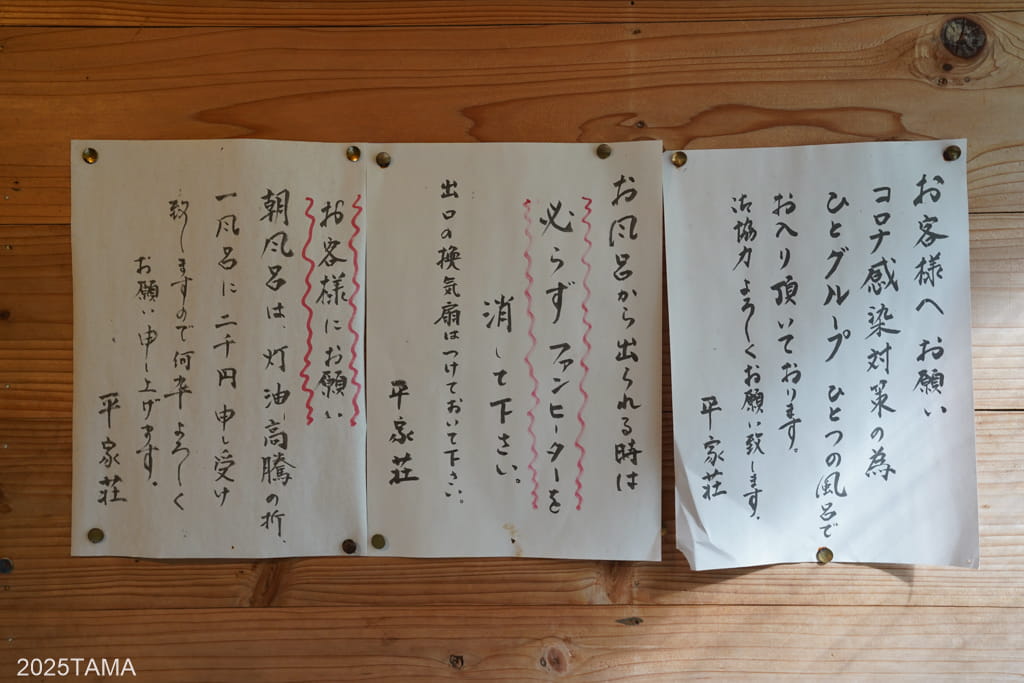

お風呂場の建物の前までやってきました。表示上は右側が男湯、左側が女湯となっています。現在では基本的に宿泊する組ごとに浴室を使い分ける形で、本日は自分が男湯、もう一組(福岡から釣り目的で訪れている二人組の常連客)は女湯の方を使うことに。

お風呂場までの道中を歩きながら、昔はここ周辺一帯のお風呂はどうしていたのだろうと考えていました。囲炉裏棟や客室棟は独立した隣家だったと聞きましたがお風呂場のスペースは特に見当たらず。もしかしたら洗い場やお風呂場は共同の設備を使用していたのかもしれません。

それでは浴室内へ。

お風呂はなんと贅沢な檜風呂となっています!

浴室中央に浴槽が配置され、その周囲にスノコが敷かれていました。他の建物と比較すると新しく基礎はコンクリ製で、壁や天井の木材も滑らかです。

温泉ではないため湯の温度のコントロールは比較的自由がきき、夏場ということでご主人から「ぬるめにしておいたよ」と教えてもらいました。長湯ができるぬるい温度の檜風呂に浸かり、道中のライドと久しぶりの運動のダブルパンチで疲れた身体をじっくりと癒す。至福の時間だ…。

浴室からは近くにある渓流が見え、せせらぎの音も聞こえてきます。というか平家荘の周辺環境で唯一聞こえてくる音がこのせせらぎの音くらいしかなく、静寂が支配する山の中に自分は居る。この渓流は下流へ流れていくと国道445号近くに合流するため、昔は川上から箸やお椀が流れてきて隠れ里の存在が発覚した…ということもありそうだ。

国道から宿までこの渓流沿いに道をつくってくれていたらアクセスも楽だったんだけど、わざわざ山の上を迂回させるあたりに道づくりの難しさが伺える。

女湯の浴室内については、男湯と大差ありません。どちらに入っても雰囲気は抜群です。

大・小ロッジ

最後は一番奥に位置する大・小のロッジです。外観を見るに使われなくなって久しいようで、近くまで行けるのは大ロッジのみ。

小ロッジは自炊施設や五右衛門風呂がある山小屋風の建物、大ロッジは1階が倉庫、2階は広さ80畳もあってグループ活動や宿泊ができる部屋になっています。あとご主人の話によれば建物中央に直径1.2mくらいの大木があるとか。

五家荘観光の人気が隆盛を迎えた昭和の時代には、少年自然の家みたいな立ち位置で近隣の小学生や地域の集まりなどで使用されたのでしょうか。

以上が民宿平家荘のすべての棟ですが、用途に応じて使用する棟が異なっている点がシンプルで好きです。滞在中にくつろぐ客室、お風呂場、夕食会場、そして朝食会場と、目的が変わると訪れる棟も都度変わっていく。その時々で新鮮な気分になれるはずだし、必然的に敷地内のあちこちを移動する形になって新しい発見もあるだろう。

広い館内であっても滞在中に限られた一角しか訪問しないままだと、自分が知らない部分を残したまま宿を後にすることになりかねない。つまり民宿平家荘では、自分が好きな館内散策を半ば自動で行う形になっているのが素敵だ。

お風呂から上がって母屋に戻る前に、マルちゃんの姿を探したりしてました。時間帯によっては客室棟の近くにいて行動範囲は広いみたい。

夕食~翌朝

しばらく部屋で休んで夕食の時間(18:00~)。

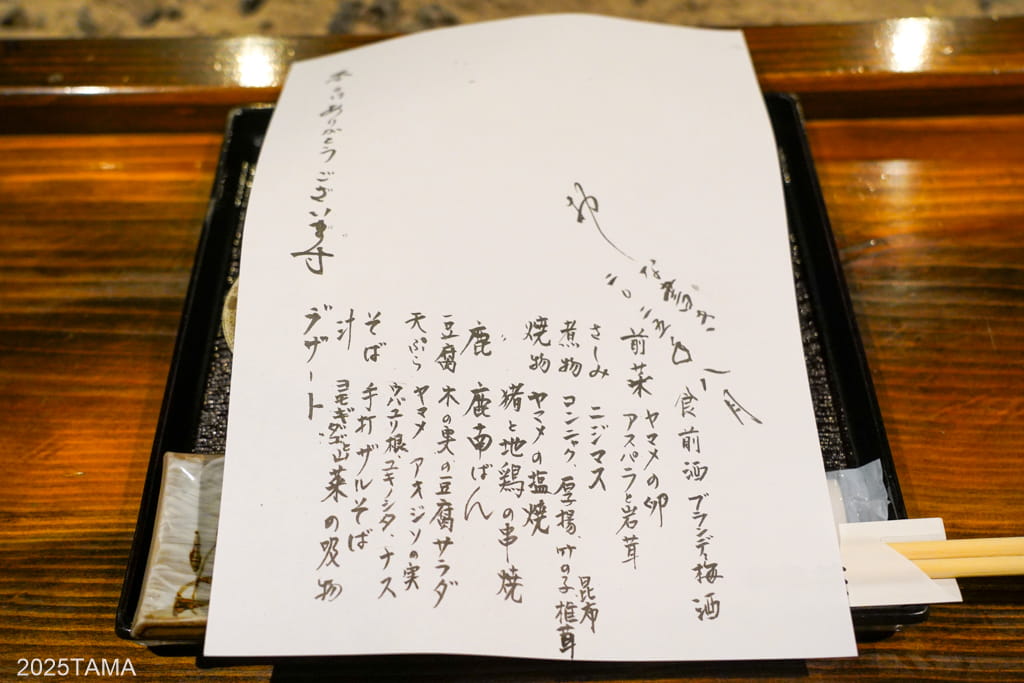

平家荘の夕食は京丈山の清流で育てているこだわりのヤマメをはじめ、山菜、猪、鹿、地鶏等五家荘の自然が育てた四季折々の料理、さらには自家製の豆腐、こんにゃくや手打ちそばを味わうことができます。自分が今回の滞在で一番感動した要素がこの食事にあって、食事だけを目的にまた再訪したいくらい。

すでに書いた通り、夕食会場は畳の囲炉裏の間となります。料理の内容は上記の内容をベースに月によって異なり、2025年8月のお品書きは以下の通り。

- 食前酒:ブランデー梅酒

- 前菜:ヤマメの卵、アスパラと岩茸

- 刺身:ニジマス

- 煮物:こんにゃく、厚揚げ、タケノコ、椎茸、昆布

- 焼物:ヤマメの塩焼き、猪と地鶏の串焼き

- 鹿:鹿南ばん

- 豆腐:木の実の豆腐サラダ

- 天ぷら:ヤマメ、青ジソの実、ウバユリ根、ユキノシタ、ナス

- 蕎麦:手打ちざるそば

- 汁:ヨモギ団子と山菜の吸い物

- デザート:イチゴアイス

料理は出来立てを順次運んできてくれるので一番美味しいタイミングでいただくことが可能。寒い時期だったら囲炉裏の火を活用しながら目の前で調理してくれることもあり、どの季節に訪れても満足できるはず(秋などの時期は囲炉裏でヤマメを焼くとのこと)。

どれも素朴な味わいなのに、「素材」としての美味しさが突き抜けていることを強く感じる品ばかりでした。

調理方法が凝っているというよりは、山と川の恵みを直に味わっているという感覚が大きいです。特にヤマメの塩焼きがもう過去最高レベルに美味しく、柔らかくて焼き加減も絶妙すぎてびっくりしました。他にも香りだけで食欲をそそる地鶏と猪の串焼き、ヨモギ団子が入ったお吸い物など、酒は飲まずにご飯とおかずでお腹いっぱいになれて幸せ。

もちろん酒を別途注文すればさらに濃い時間が過ごせるだろうし、ご飯だけでも誰もがお腹いっぱいになれる素敵な料理ばかり。端から見れば自分はたぶん夕食が終わるまでずっと笑顔だったと思います。

囲炉裏については、以前までは夏場でも囲炉裏に火を入れるくらい気温が低かったものの、ここ3~4年ほどは急に暑くなったので形だけ。それでも朝は炭入れのために火を入れていると聞きました。そんな中で、なんと女将さんがせっかくなので…と食後のタイミングで囲炉裏に火を入れてくれました!寒い時期でもないのにこれほど嬉しいことはない。ありがとうございます。

ずっと昔から平家荘ではこの囲炉裏を囲んで食事をとっていたわけで、パチパチと燃え上がる火を見つめているとこの宿の歴史が浮かんでくるようでした。周りには人工的な明かりがない中での火の安心感がすごい。人間本来のDNAにあるものを思い出させてくれるようです。

自分が食べ終わるくらいの時間になるとお隣に二人組がやってこられ、縁側のマルちゃんと一緒に夕食を楽しんでました。夕方までずっと渓流釣りをされていたっぽいです。

お腹いっぱいになったところで客室へ戻り、他にすることもないのでそのまま就寝。満腹状態で布団にインできるシチュエーションが本当に幸せすぎる。夜はエアコンなしで問題なく過ごせるほど涼しくて安眠できました。部屋からは川のせせらぎがわずかに聞こえてきて、虫についても時期と環境の割には少ないのと、客室内には出ませんでした。

翌朝は自然に目が覚め、周辺に朝日が差し込んでくる中での朝食(7:30~)です。朝食の内容はヤマメの甘露煮、味海苔、温泉卵、冷奴、香の物、具沢山の味噌汁、囲炉裏で焼くお餅、そして食後のコーヒー。

目の前で徐々に膨れてくるお餅の良さ。自分の手でお餅を焼いたのは何年ぶりだろうか。

夕食と異なる点はあくまでご飯と味噌汁が主役であり、その他の料理は主役を引き立てる補佐役ということ。なのでご飯のおかずとして強力な品ばかりでおかわりが進みました。

なお朝食会場にも囲炉裏が設けられているため、お餅以外にも季節に応じて焼き系の料理を楽しめると思います。今回は甘露煮だったけど、例えば焼き魚などは囲炉裏で調理できそう。

朝食を終えた後は残念ながらもう出発の時間。ちょうど早朝の釣りから戻られてきた二人組と入れ違いになる形で、名残惜しくも平家荘を後にしました。

おわりに

民宿平家荘での滞在は旅館とは異なり、遠い親戚の家を訪ねているかのような不思議な安心感と心地よさがありました。舞良戸に代表されるとても古い「家」の造りは馴染みが薄いはずなのに、気がつくと滞在中の環境として違和感がなく快適に感じられる。

宿の周辺は交通量がまったくなくて余計な物音も聞こえてこない。アクセスは大変かもしれないけど、それを抜きにしても訪れる価値は十二分にあります。非常に貴重な建物、美味しすぎる料理、そしてご主人と女将さんの朗らかさとマルちゃんの可愛さ。かけがえのない一つ一つの要素が組み合わさって民宿平家荘の素晴らしさをつくり上げている。今度はぜひとも寒い時期に訪問したい限りです。

おしまい。

コメント