今回はロードバイクで岩手県の遠野を中心に走ってきました。

遠野には以前にもロードバイクで訪れたことがありますが、当時は遠野駅から少し離れた観光スポットを巡ったのみ。今回は遠野までの道中も含め、岩手県の内陸部と沿岸部を均等に回ってきた形です。またずっと前から「夏の遠野」の風景には興味があり、田園風景が美しい時期の訪問となりました。

三陸鉄道リアス線と浄土ヶ浜海浜

全体としての行程は2泊3日。遠野周辺を巡っていくのは3日目とし、行程の前半は岩手県の太平洋側を通る三陸鉄道に乗るのがメインです。

岩手県の沿岸部(三陸海岸)及び三陸鉄道の路線は東日本大震災により甚大な被害を受けたものの、結果的に復活を遂げました。その路線に実際に乗ることで感じられることもあると考え、釜石から宮古までの区間に乗ってきました。最近は旅の行程をロードバイクで移動することがメインでしたが、何もそれがマストではない。ローカル線にはローカル線の良さがあるし、それが大地震から復活した路線となればなおさら乗ってみたくなるというものです。

花巻空港から自走で遠野駅までたどり着き、JR釜石線に乗って内陸部から沿岸部へ。さらに釜石駅で三陸鉄道に乗り換えて北へと向かっていきます。道中の景色は沿岸部ながらも海が一望できるポイントは少なく、どちらかというと若干陸側に寄った景色が多かったです。仮に海が見えたとしても大きな堤防が建ってたりと、震災の爪痕を感じずにはいられません。

目に入ってくる風景は駅前に建ち並ぶ広い住宅地が多く、震災後に復興したということで町並みとしてはかなり新しめ。特に鵜住居駅や大槌駅の周りではそれが顕著でした。うまく言えないけど他の地域ではまず見たことがないような、綺麗に整備された大通りの周りに新しい住宅がずらっと並ぶ光景は新鮮でした。

この日は路線沿いの宿に泊まり、翌日はかなり遅めに起床して宮古市街を目指していく。目的地は市街地を通り過ぎた海沿いにある浄土ヶ浜海浜です。

というわけで浄土ヶ浜海浜に到着。

浄土ヶ浜海浜は火山岩からできた白い岩と小石によって入江が形成された場所で、底が見えるほどの浅瀬と澄んだ水、それに不思議な形をした岩礁が並んでいます。外海から隔てられているため入江がの内側は穏やかな波が流れ、確かに何らかの力を感じるパワースポット。

自動車で訪問した場合は駐車場に停めてそこから歩くことになるのに対して、自転車の場合は海沿いまでそのまま行くことができます(係の人に確認済み)。付近は海水浴をする人や遊覧船に乗る人で賑わっていて、ここだけ切り取ると震災がまるでなかったかのように思えてくる。

浄土ヶ浜の西に位置する蛸ノ浜と呼ばれる浜辺に行ってみると観光客が全くおらず、こっちはこっちでまた違った良さがありました。このあたりは道路がそこらじゅうに通っていて、浜辺の上空にも道があります。

帰りはまた三陸鉄道に乗り、往路で乗った道のりを今度は引き返して釜石駅に到着。連絡時間の間に昼食を済ませてJRに乗り換え、遠野駅へと戻ってきました。

釜石~宮古の間でロードバイクに乗ったのは短い区間だけであり、駅前で借りれるようなレンタルサイクルのような使い方をしたことになる。でもこういうちょっとした移動に自転車があるのとないのとでは大違いで、公共交通機関を使わずに自由に走れるのは大きな利点です。本当はもっと走る予定だったけど、三陸鉄道の車窓からの景色が良かったので2日続けて乗ることになりました。

リアス線の路線は完全な山の中と海沿いの町を交互に通っていて、要は人の生活が感じられる風景とそうでないところが短距離で切り替わります。車窓において集落が見えること自体は特別珍しくはないものの、それが震災の現場だということを踏まえると感慨深いものがある。今回ロードバイクの移動だけではなく、三陸鉄道を選択したことはとても良かったと思います。

遠野に着いた後は、遠野駅近くの旅館福山荘に移動して一泊しました。宿泊記録は別記事にまとめています。

妖怪と民話の里を走る

田んぼと荒神神社

早くも岩手県滞在の最終日がやってきた。今日は遠野市の田園地帯から山岳部まで幅広く走りつつ西へ向かい、最終的には花巻空港に到着してフィニッシュという流れです。

前回のライドではそもそも遠野に到着したのが昼前ということで、デンデラ野やカッパ淵を訪問したくらいで駅から遠く離れたところには行っていませんでした。今日は比較的朝早くから活動することができ、加えて「夏」なので日が昇るのが早い。実に散策向きのシチュエーションだ。

ルートをざっくり説明すると遠野市街地から東へ走って荒神神社を訪問し、その次は北上して荒川駒形神社・早池峯神社を順に参拝。最後は県道160号を西へ向かって北上平野に抜けるという感じです。JR釜石線の沿線は1日目に通っているので別ルートを選びました。

まずは宿から近く、「遠野物語」にも登場する卯子酉神社を参拝しました。こじんまりとした神社ながらも境内には緑や花が多く、さらに祠周辺には縁結びのための赤い布がたくさん結びつけられています。

神社って山の中などの自然の近くにあることが多くて、神社の鳥居の朱色が周囲の色彩の中にあることによって存在感を増しています。ここ卯子酉神社は鳥居に加えて赤い布という、ハッとするような色合いが目に飛び込んでくるためにインパクトは十分。神社と聞くとおおよその色合いが想像できると思うけど、その想像の中の神社と実際の神社と色合いがまるで異なっている。朝から目が覚めるような光景です。

続いては市街地を離れてJR線路沿いに西へ向かい、静かな田畑の中にある荒神神社へ参拝。しかし、こういう場所にある神社を見たのは個人的に初めてかもしれないと思えるほどインパクトのあるスポットでした。

それがこちらです。

田んぼの中にぽつんと佇む茅葺き屋根の社。神社といっても鳥居などはなく、とても小さな敷地の中に社と木が存在している。しかも周りの田んぼは水が張られていて周囲とのコントラストの対比が非常に美しい。数多い遠野の名所の中でも、屈指の知名度があるスポットです。

誰がなんのためにいつ建てたのか、そしてなぜ田んぼの中に建てようと思ったのか。一つだけ分かるのは、この神社が遠野の人の営みとともに古来からずっと存在し続けてきた場所だということ。日本昔ばなしに登場しそうな、日本の原風景を感じさせる静かな場所でした。

田んぼを含めて神社周辺の風景は古き良き田舎の一角という感じで、まだ朝早い時間だからなのか観光客はいません。そんな風景の中に溶け込むようにして神社が建っていますが、存在感を出しつつも神社があることによる違和感がまるで無い。

自然の中にあるということで初夏の時期だけではなく、春夏秋冬のいずれの時期に訪問しても満足できると思います。秋だったら実った稲穂の中に佇む神社を見ることができるだろうな。

カッパ淵を経て荒川駒形神社へ

荒神神社を訪ねた後は、道を北上してカッパ淵方面へ向かいます。

遠野の道沿いの景色は本当に綺麗だ。

必要最小限に近代化されている里という印象が強く、現代のごちゃごちゃした要素が比較的少ないのが景観の良さに拍車をかけている。まっすぐ通る一車線の道路、道路脇に建つ簡素な電柱、そして道の両脇に広がる田んぼ。ロードバイクに乗ってただ駆けていくだけで気分がリフレッシュしているのが実感できる。

しかもただ田んぼが多いというだけではなく、田んぼと家屋、そして山の距離が適度に近いのが良いですね。里山というか、日本もかつてはこういう風景ばかりだったと日本人のDNAが思い出させてくれます。

県道160号に合流し、カッパで有名なカッパ淵に着きました。

カッパ淵周辺は適度な日陰になっていて隠れる場所が多く、確かにカッパが出現してもおかしくはない。日向から木陰に入ると意外と涼しく、眼の前を流れる清流を眺めていると心が洗われていく。観光地抜きにしても雰囲気はいいと思います。

しばらく眺めていると、どこからともなくやってきた猫がカッパ淵の水を飲んでました。飲み終わったら近くの民家の方に歩いていったので、このきれいな清流を普段から水飲み場として利用しているっぽいです。なんかレアな光景に出会えてお得気分。

続いて訪れたのは北にある荒川駒形神社という神社です。

カッパ淵から先の県道160号沿いを走る行程は観光的な面は鳴りを潜め、遠野における裏ルート的な雰囲気が漂っていました。駅前からは遠く離れているため無理もないですが、ロードバイクの機動性を活かしてこういった山の近くの神聖な場所を訪れるのが個人的に好き。

荒川駒形神社はまず境内に入るまでの道中が未舗装路で、鳥居も朱色ではなく木材をそのまま使用しているものでした。

社務所まで来るとたくさんの鳥居が左右に並んでいます。行きは右側、帰りは左側を通るようです。

鳥居の配置や数って神社によって様々だけど、何か決まりがあるんだろうか?

鳥居をくぐって本殿に参拝。本殿は社務所からさらに階段を上ったところにあり、林の中に静かに佇む神社はどこか神々しい感じがする。そもそも遠野自体が妖怪と民話の里として有名だし、すぐそこに神様がいても全く不思議ではない。

ここに限らず遠野はどこを訪れても、人々の生活の近くに神秘的な存在を感じることが多いです。両者の居場所が切り離されているわけではなく一体化している。さっきも思ったようにあまり近代化されていない、原風景が全体的に多く残っているからかもしれません。

境内には自分以外に人間が一人もおらず、木々が揺れたり擦れ合ったりする音しか聞こえてこない。自分が旅先で訪れたいのはまさにこういうスポットだ。

座敷わらしに会うために早池峯神社へ

このまま県道160号を西へ向かう前に、かねてからずっと訪問したいと思っていた早池峯神社へ向かいます。早池峯神社は岩手県にある標高1917mの山・早池峰山の南方に位置する神社であり、古来から山岳信仰が盛んな場所。実は山頂に至る登山道4ルート(東西南北)の登山口すべてに同名の「早池峯神社」があって、神聖な場所であることが分かります。

- 東:宮古市江繋

- 西:花巻市大迫町

- 南:遠野郷・遠野市附馬牛町(ここ)

- 北:宮古市門馬

これから向かう遠野市の早池峯神社については遠野物語にも登場しており、年に一度の座敷わらし祈願祭の日には全国にいる座敷わらしが里帰りするそうです。そういえば以前泊まった岩手県二戸市の金田一温泉も座敷わらしの存在が有名だったし、遠く離れた2つの場所の繋がりを認識できて嬉しい。

場所的にはたぶん遠野の観光地の中ではもっとも山深いところにあり、季節によっては熊が出るっぽいので注意が必要です。

今いる場所から神社に向かうルートは2つあって、行きは猿ヶ石川に沿って北上するルートを選択。途中にある重湍渓(ちょうたんけい)という景勝地で新緑を眺めながら一休みしました。

いいね。予想するに紅葉の時期は観光で訪れる人が多いだろうけど、この時期の清涼感あふれる川の流れもたまらない。

巨大な石と止むことがない水の流れ。ひんやりとした空気に包まれながら目の前の風景を眺めていると遠野の自然の豊かさを強く感じました。

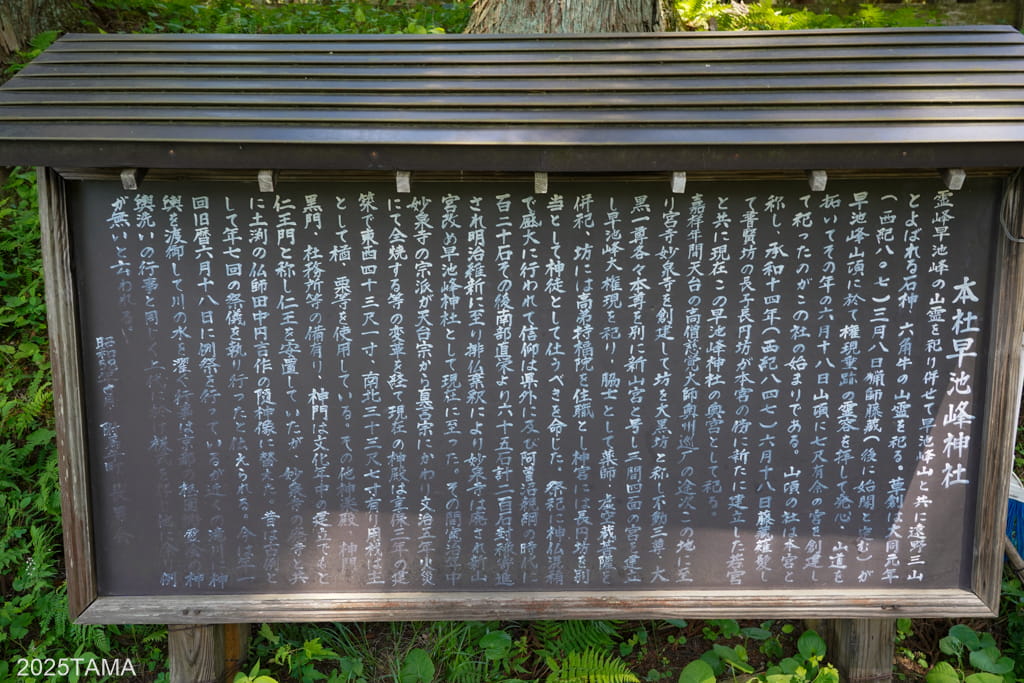

というわけで早池峰神社に到着。

道中では小さな集落をいくつか通り過ぎましたが、神社がある大出という地区には小中学校(遠野市立大出小学校・遠野市立大出中学校)の跡や商店の跡があることから、昔は栄えていたことが伝わってきました。記録によると校舎が完成したのが昭和25年、閉校になったのが平成19年。校舎を遠野早池峰ふるさと学校として再利用したのが平成22年とのことです。

境内の案内図は写真の通り。

道路から階段を上がって並木の向こうに拝殿と本殿があり、その奥に薬師岳と早池峰山がそびえています。小中学校の跡は並木のすぐ右側にあり、かつては子どもたちの賑やかな声が聞こえてきたんだろうな。

神社の境内はかなり広く、手前の杉並木の時点でスケールの大きさに圧倒されました。まっすぐな通りの奥に木造の建物が控えているという構図が好きすぎる。

拝殿は真ん中が土間で素通りできる造りになっており、両側には上がって休憩できるスペースがあります。子どもが遊ぶ玩具がたくさん置かれていたのは座敷わらしのため…なのかもしれない。

ここまでやってきたことを記念して本殿に参拝。

こうして拝んでいる間も、というか道中の時点で他の人にまったく遭遇していない。普段からこういう感じなんだとしたら本当に静かな場所です。建物の造りや色合いに派手さはなく、山岳信仰の場ということもあって厳かな歴史を感じる。澄んだ空気の中に身を置いていると時間を忘れるようでした。

参拝を終えて道を南下し、県道160号に戻ってきました。ここからは大洞カルストと呼ばれる山岳地帯を経由しながら西へと走っていきます。

道中では自分が住んでいる地域ではまず見かけないような家屋が多くて目を引きました。平屋の大きい家って土地がよほど広くないと建てられないし、また瓦屋根が周りの景観にマッチしているのが良い。

少し上ったところで峠を越し、下っていく途中に寄ったのが宮守町の稲荷穴という場所。駐車場の近くには飲用可能な湧き水が出ていて、ちょうどよかったので給水することに。よく冷えていて美味しいです。

駐車場から歩いた山の中に清水が湧き出す小さな洞窟があり、そばには白石稲荷神社が建っていました。道沿いにはキャンプ場もありましたが観光的な場所ではなく、キャンプ場の横にあるわさび栽培の畑がメインのようですね。

キャンプ場の建物を過ぎて鳥居と手水がある場所に近くには蕎麦やイワナ?の塩焼きを出す飲食店の跡と、その奥には養殖池のような跡もあります。池についてはもう使われていない様子にも関わらず魚が泳いでました。

こちらの稲荷神社の社殿は真っ赤な色をしていて、一面が緑色の森の中に佇んでいるととても存在感があります。

ここまでの行程で遠野各地の神社を巡ってきたわけだけど、共通しているのは山の中にあるということくらい。それ以外は規模も違えば建物の配置も形状も全く異なっていて、新たな神社を訪ねるたびに新鮮な気持ちになれる。

そこからは標高を下げつつ南へと進路をきり、JR釜石線の線路沿いに戻ってきました。ただ飛行機の時間まではまだかなり余裕があってどうするか考えたところ、お腹が空いてきたので道の駅みやもりで急遽ランチタイム。

道の駅内部にあるレストラン銀河亭というお店で、わさび焼き肉定食を注文しました。たっぷりの肉に千切りキャベツとポテトサラダ、そして焼き肉の味をさらに引き立ててくれるわさびの存在によって美味しさが何倍にもなっている。先程の稲荷穴で見たわさび栽培の畑はこのための伏線だったのか。

と思って調べたところ、「宮守のわさびは宮守町の達曽部(たっそべ)という地域で栽培されています。主に猿ヶ石川の支流である達曽部川の最上流部にある湧水地区、白石地区で栽培されており、現在15軒ほどのわさび農家が生産に取り組んでいます。」とのことでした。ここでいう達曽部川の最上流部というのが稲荷穴付近のことを指します。納得。

長野県の安曇野市しかり、わさびって水が本当に綺麗でないと育たないと聞いたことがある。全国的にも珍しい環境だということですね。

台温泉での入浴と夕食

遅めのランチを終えたところで遠野市街へ戻る案もありましたが、このまま空港まで自走で行ったほうが時間を有効に使えると判断して西進しました。向かったのは以前に一泊したことがある台温泉です。

台温泉の手前の花巻温泉には大きなホテルが立ち並んでいて宿泊客が多いのに対して、台温泉を知っている人は多くありません。しかし山の中にいきなり温泉街が登場してくる様子はとても魅力的で、今後も泊まりにいく機会があると思います。

今日が平日であることや、台温泉の温泉は熱めで気温が低い時期向けという点もあって人通りは少なめ。道中で遭遇する人もほぼ地元の人しかいなくてゆっくりとした時間が流れています。

温泉街の様子を確認した後は、せっかくなので日帰り温泉である精華の湯に入りに行きました。

ライドが一段落してあとは空港へ向かうだけ…という時間に余裕がある状況で入る温泉はとても気持ちがいい。温泉後に飲む冷えたお茶の旨さも相まって幸せすぎる。

夕食をどうするか検討したところ、いつものように花巻空港内で済ますのは何か味気ない。そこで色々調べた結果、花巻空港手前にある中村食堂というお店に行くことにしました。現地に到着したら店というよりは民家のような外観で、まさに地元の人しか知らないような存在の食堂です。

中村食堂を選んだのは定食屋らしからぬ「ステーキセット」の存在で、ビーフステーキにサラダとライスが付いてたったの1650円。リーズナブルなのに想像よりも肉の量が多くて大満足でした。メニューは他にも丼物やカレーライス、オムライス、チャーハン、麺類など一通り揃っているので、空港周辺で食事場所に困ったらここがおすすめ。

というわけで、今回の岩手遠野ライドは無事に終わりを迎えました。

夏の遠野の魅力は写真だけで伝えられるものではなく、実際に行ってみてこそ価値があると思います。初めて訪れるのにかつて来たことがあるような懐かしさがあり、また視界の中の色んなところに様々な神様の存在を感じられる。ロードバイクで散策するにちょうどいい広さということもあって良いライドができました。

おしまい。

コメント