今回は群馬県吾妻郡中之条町にある沢渡温泉 まるほん旅館に泊まってきました。

自分がこの宿に泊まることを決めた理由は、個人的にはかなり珍しい「温泉」。正確に言うと温泉の効能や成分ではなく独特な浴室の造りに惹かれました。古い木造旅館を目的として宿を選んでいくと温泉旅館が該当するというケースが多いものの、自分にとって最初から温泉が目的というのはあまり例がない。

歴史

沢渡温泉は同じく群馬県の有名な温泉地である草津温泉と四万温泉の中間地点に位置し、県道55号の暮坂峠を超えて長い下り坂を下っていった先に温泉街があります。

その歴史は古く、縄文時代から湯が湧き出ていたとされ、湯治場として確立されたのは約800年前。さらに江戸時代になると江戸から草津までの道中にあるため多くの湯治客が訪れるようになりました。後述する湯質から「草津の仕上げ湯」として活用され、湯治客はまず中継地点である沢渡に泊まり、次の日から草津で長期滞在して強酸性の湯で荒れた肌を再び沢渡へ寄って癒やしたとされています。

明治時代になると50軒以上の建物が建ち並ぶ大きな温泉地として有名になりました。

まるほん旅館は少なくとも江戸時代には旅館として営業していたとされ、屋号は「丸本」で当主は福田六右衛門という方。沢渡温泉を代表する老舗旅館であって、温泉街全体を襲った1945年(昭和20年)の大火で全焼したものの48年には再建されました。また59年にはボーリングによって温泉の湧出量が大幅に増え、再建時に2軒だった旅館も13軒まで増加。現在に至ります。

外観

というわけでまずは外観から。旅館の建物が沢渡温泉共同浴場のすぐ横に建っていることから存在感は大きいといえます。

温泉街のだいたい中間地点で道が大きくカーブしていて、旅館はそのカーブの箇所に建っていました。また県道55号からの分岐からそこそこ高低差があり、「山間部の集落=川沿いにある」というイメージがここでは当てはまりません。

表通りから見えるのは肌色の2階建ての建物で、真ん中に玄関があります。建物はさらに奥へと続いていて、沢渡温泉共同浴場から沢渡温泉源泉~ゆけむり公園を歩いてみると全体像が掴めます。

館内には昔の沢渡温泉の写真が飾られていますが、昔の建物の多さと比べると現在はやや閑散としているように見えました。また上の写真でいう左側の建物は、当時は木造3階建ての大きな旅館だったようです。

館内散策

1階 玄関~玄関ロビー

それでは館内へ。

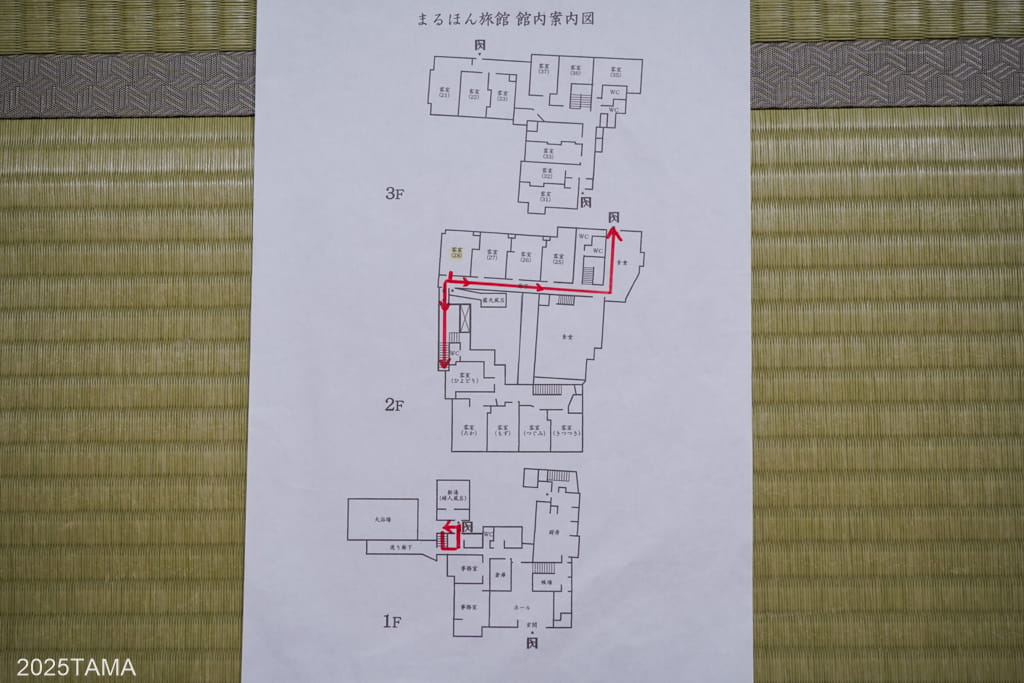

最初に館内図を示しておきます。

- 1階:玄関、フロント

- 2階:客室、食堂、温泉入口

- 3階:客室

1階にはフロントと玄関ロビーがあるのみで、主な施設は2階に集中しています。2階には表通り側と裏山側にそれぞれ客室が並び、中間地点に広い食堂(食事会場)が設けられていました。3箇所ある温泉はいずれも2階奥の廊下が入口で、貸切風呂以外の2箇所は階段を下った1階にあります。また食堂上部と裏山側の3階には別の客室群が造られているものの、今ではあまり使用されていないようです。

例えば館内に温泉が多いけど泊まっている部屋からの移動距離が長かったり、夕食と朝食で会場が異なったりするという宿は少なくありません。それらに比べてまるほん旅館の館内は客の動線がとても分かりやすいものになっており、滞在中の主な行動である「温泉」と「食事」の施設が客室と同フロアにある。従って他の階のことを考えずに済みます。

1階の玄関を入ったところ。客の動線はフロントを通り過ぎて奥の階段から2階へあがることに一本化されています。

玄関ロビーには漫画や雑誌類、自動販売機、ウェルカムドリンク、さらには昔ながらのパチンコやゲームなどが置かれていました。

2階 階段~廊下

続いては2階へ。

まるほん旅館の客室は2つに分類することができ、案内されるのは表通りに面している側か、裏山に面している側のどちらかになります。自分が今回泊まったのは後者ですが、前者については広縁が設けられているようでした。ただし表通り側だと比較的少ないとはいえ、車の音などの外部からの音の影響を受けることが考えられます。裏山側はそういった心配もなく、温泉までの距離も短いので便利に感じました。

階段を上がったところ。向かって左側の表通り側に客室が並んでいるのが分かります。

階段横の廊下を進むと正面と右側の2方向に廊下が分かれます。そのまま真っすぐ進むと湯小屋風呂へ繋がる休憩所に行けるため、こちらからでも温泉への距離は近いといえます。右側の廊下を進むと食堂へ続きます。

食堂前の廊下はやや傾斜していました。

なおここの廊下からも昔は食堂に入れたようですが、今では封鎖されています。従って建物奥側の入口からでしか食堂には入れません。

廊下の端には、まるほん旅館や沢渡温泉の昔の写真が展示されていました。

そのまま奥へ進んだ先の廊下には、裏山側の客室が並んでいました。

ここまでが温泉以外の館内の様子ですが全体的に新しくなっていて雰囲気も明るく、古い要素が残っているのは食堂の窓枠(他の木材と色が異なる)くらいで床もカーペット敷き。部屋の配置についてはおそらく火災からの再建時から変わっていないと思われ、近年になってガラッと一新されたっぽい。客室の並びは限られたスペースを有効に使えるように横一列になっていて合理的です。

後で述べる温泉付近、特に男湯と女湯の分岐点にある休憩所などは平成27年(2015年)にモダンな造りにリニューアルされたものと聞きました。今のご主人は後継者不在のため閉業の危機にあったまるほん旅館を引き継いだ方であり、旅館のための工夫が見られます。

2階 泊まった部屋

今回泊まったのは2階奥の左端に位置する「28号室」で広さは8畳。角部屋で隣の部屋の物音があまり気にならず、しかも目の前に温泉の入口があるのがありがたい。

また客室内に洗面所とトイレが整備されていて、これはまるほん旅館の客室すべてに共通するようです。自分が泊まるような古い旅館では洗面所やトイレは共同なのが当たり前だけど(なんか感覚が麻痺している)、世間的に見れば客室内にある方が受け入れられやすいですね。

ドアを開けると右側に洗面所、ケトル、冷蔵庫があり、左側にトイレがあります。

設備はトイレ、洗面所、冷蔵庫、ポット、エアコン、テレビ、金庫、内線。アメニティは浴衣、タオル、バスタオル、歯ブラシが揃っています。

窓があるのは裏山側のみで展望はなく、表通りから遠く離れているため至って静かでした。ただ展望がないというのはデメリットのように思えますが、逆に表通りに面している部屋の広縁は通行人からも見えやすいということ。他の人の目を気にせずに寛げるのは大きなメリットです。

温泉

概要

部屋にいてもやることがないので早速温泉へ。

- 源泉名:沢渡温泉(自然湧出)

- 泉質:カルシウム・ナトリウム-硫酸塩・塩化物温泉(低張性アルカリ性高温泉)

- 泉温:55.1℃

- pH値:8.5

- 知覚的試験:無色透明、硫化水素臭あり

- 適応症:筋肉もしくは関節の慢性的な痛み又はこわばり(関節リウマチ、変形性関節症、腰痛症、神経痛等)、胃腸機能の低下、糖尿病、自律神経不安定症等

まるほん旅館の温泉はすべての浴槽で加水なし・加温なし・循環ろ過なし・入浴剤なし・消毒は清掃時のみであり、各浴槽は源泉100%のかけ流しであるため温泉の成分を最高の状態で味わうことが可能。何しろ源泉湧出地が湯小屋のすぐ裏手に位置しているので各湯口は源泉からの直送なんです。

肌を潤してくれる弱アルカリ性の優しいお湯は全国的にファンが多く、また近隣からも日帰り温泉客が多く訪れるほどの人気ぶり。改めて、まるほん旅館に一泊して心ゆくまで温泉を堪能できたことが嬉しいです。

温泉は下記の通り3箇所あり、男女の専用時間を考慮しながら状況に応じて入り比べをするのがいいと思います。※温泉には一晩中入れます。

- 混浴湯小屋風呂:かつて沢渡温泉の各地で見られたという湯小屋を大火の後で再現した温泉。旅館の建物から棟が独立していて古き良き湯治場風情が残る。19:30~21:00と6:00~7:00は女性専用時間となる。

- 婦人風呂:吹き抜けのある曲線美をデザインした浴場。半身浴や寝湯ができるように形状が工夫されている。休憩所と同じ時期にリニューアルされた。19:30~21:00と6:00~7:00は男性時間となる。

- 貸切露天風呂:予約不要で空いていればいつでも入れる。

貸切風呂は一度に一組しか入れないことを考慮すると、実質的に多くの時間で入れるのは混浴湯小屋風呂となります。ここは湯船が2つあるため人数が多くても大丈夫そうでした。

混浴湯小屋風呂

というわけでまずは、まるほん旅館を代表する温泉である混浴湯小屋風呂へ。

泊まった28号室の真ん前が温泉への入口になっているのが便利すぎる。あ、温泉行きたいなと思った瞬間に精神的なラグなしで行けます。

本館廊下にある戸の左側を開けると貸切風呂、右側を開けると短い廊下の奥に休憩所の建物があります。この休憩所のちょうど真下に婦人風呂が位置していました。

で、個人的におすすめしたいのがこの休憩所でゆっくり過ごすこと。

近年になってリニューアルされた休憩所は木造の柔らかい造りが心地よく、さらに湯小屋や共同浴場方面の眺めがとても良い。窓なしで直に屋外に直結しているために外の様子が分かりやすくて、沢渡温泉の四季を五感で満喫することが可能です。ここの雰囲気がとてもよかったため、客室で過ごさずにここでのんびりする時間の方が多かったかもしれない。

階段を下って左側が婦人風呂、右側の廊下の先に湯小屋風呂があります。

道中の渡り廊下からは、共同浴場に入りに来ている人たちの話し声が聞こえました。

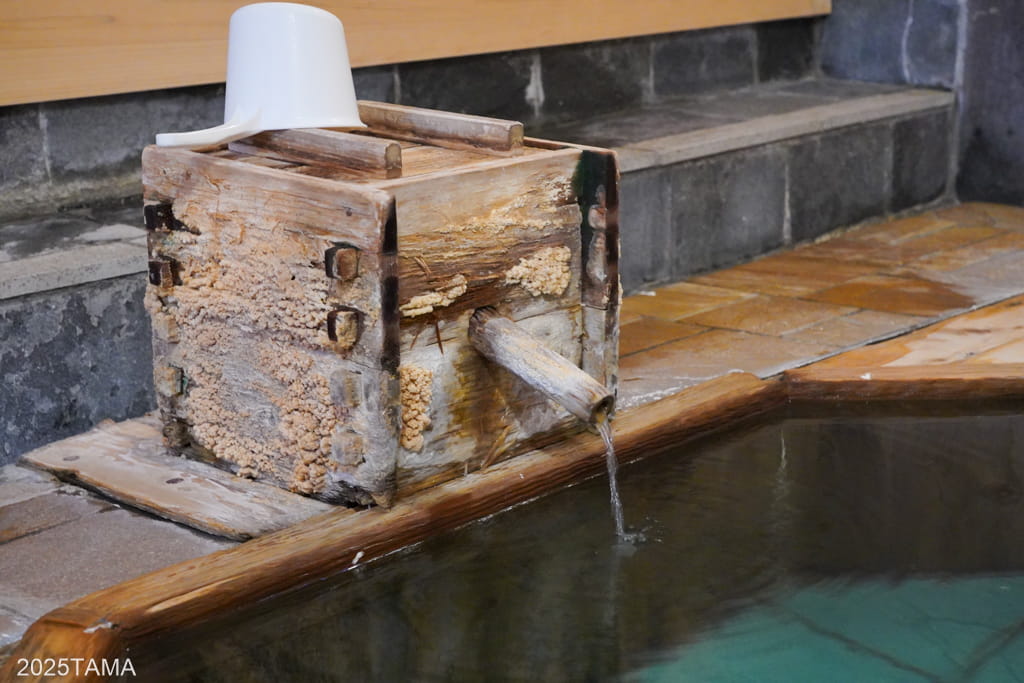

木造りの廊下を渡り、階段を下った先にあるのが床、壁、天井すべてが総檜造りの湯小屋風呂です。浴槽の床にはモザイクタイルが敷かれ、2つの湯船にはそれぞれ臼と木升をかたどった湯口から新鮮なお湯が溢れています。

湯小屋に入っていく前に自分が好きになった一番の要素を書くと、湯小屋へのアクセスが1階からではなく2階からという点。例えばこれが平屋の建物で、1階の扉から入ってそのまま床にある温泉に入る…という構造ならここまでの感動はなかったと思います。

あえて2階を設けることで2階~1階までの廊下+階段という「追加の移動」が生じ、天井の高さも相まって湯小屋風呂全体の立体感を底上げしている。現に、同じ浴室内で高低差がある温泉はあまり例がないはずです。

それでは湯小屋に入っていきましょう。

湯小屋に入ると正面に短い廊下が続き、廊下の左右から階下の浴槽を見下ろすことができます。自分と同じフロアに位置する浴槽を眺めるのとではアングルが明らかに異なっていて、これから浸かることになる温泉をこういう形で事前に視認できるのはとても新鮮でした。

ここからの眺めで分かる通り、衣類を置く棚と籠があるのみで男性用/女性用の脱衣所は設けられていません(一応、右側には衝立がある)。もちろん洗面台やドライヤー等もなし。脱衣スペースと浴槽部分の境界がなく直結していて、空間的な隔たりがない。この造りによって湯小屋全体の空間的な広さを最大限に活かしているというわけです。

階段の両脇には招き猫が。

階段を下りました。

ここから左右どちらに向かうのかは完全に自由。しかし左右対称なのは入口と階段下の造りまでで、階段を境にして左右では脱衣スペースの大きさ、籠の数、窓の大きさ、湯船の形状・広さ・お湯の注ぎ方など、あらゆる点が異なっています。なので全く別の温泉が一つに融合している…といった方が正しいかもしれません。

改めて浴室全体を見渡してみると…本当にすごいなこれ。

室内にいるにも関わらず圧迫感がまったくなく、足の裏を通じて伝わってくる木造建築の心地よさが半端ではない。造りだけ見ると湯治文化が盛んだった頃の湯小屋を感じるものの決して古いだけではなくて、木材の組み合わせだったり木材と石とのバランス感だったり。そういう点に近代的なきめ細やかさが見られます(雑ではなく緻密な造りをしていると言いたかった)。

床を構成する石については、場所によって異なるものが使用されています。

浴槽はこんな感じで、浴槽の床には左右どちらも深みを感じさせるエメラルドグリーン色の石が使用されていました。

この色合いは総檜造りで茶色がメインな湯小屋内において色彩的にとてもメリハリがあり、特に湯小屋の四隅から全体を見渡した際に目立っていて心を奪われる。天気が良ければ室内に自然光が差し込んでくるためなおさら明るい色になります。建築当時にこの色にすると決めた人は本当に凄い。

向かって左側の湯船はL字の形状をしていて、さらに浴槽上の窓が大きいために周辺が明るいです。従って浴槽に浸かって熱くなったら床に寝そべっている寝ることも可能。実際、私が最初に湯小屋風呂に入りに行った際はL字の角のところで寝ている人がいました。

洗い場は階段裏に一箇所のみ。これも湯小屋の雰囲気を再現したからとのことですが、状況によっては少し待つ必要があります。

向かって右側の浴槽は四隅が面取りされた長方形の形状で、どの面に座っても身体へのフィット感がいいです。奥まったところに位置していることもあって周辺はやや暗く、長時間入るのであればこっちの方が向いていると思います。温度的にはL字よりも長方形の方が若干(ほんの少し)ぬるめに感じました。

さっそく温泉に入ってみる。

夏場なので温度的に長湯はやや厳しいものの、熱すぎるというわけではなかったです。自分だと一度に15分ほど入れる程度の温度で、熱くなったら浴槽近くの床に座ってクールダウンしながら入りました。肌に優しいお湯のせいか長時間入っても肌にダメージがあるような感覚もなく、寒い季節ならもっと快適に入れそう。

婦人風呂

続いては婦人風呂へ。

夕食の時間が終わり、男性時間に切り替わってすぐに入りました。

湯小屋風呂と比べると底が浅く、確かに寝ながら浸かる半身浴(縦)にちょうどいい感じ。浴槽の底が湾曲している点も珍しいです。

貸切露天風呂

最後は貸切露天風呂です。ここは空いていればいつでも入れるので、夕食前や就寝前などタイミングを見計らって入りにいってました。なんせ露天風呂への入口が部屋の前にあるため、客の出入りが一目瞭然。

浴槽の広さは入れて二人といったところ。

メリットとしては一つは他の客と共同で入ることになる温泉とは異なり、自分たちだけで入れる安心感。もう一つはやはり屋外に面していることで、外の環境を体感しやすいです。あと温泉の浴室内って常に湿気がこもっていてクラクラしてしまうこともあるけど、周囲に何もない露天風呂ではそういう心配がない。温泉に入る前と入った後で身体の切り替えがしやすいと思います。

温泉から上がって部屋に戻る道中、休憩所からは周辺の山々からひぐらしの鳴き声が聞こえてくるのがよかった。

そういえばまるほん旅館に到着してから蝉の鳴き声が絶えることがなく、特に夕方になってからのひぐらしの鳴き声は「日本の夏」を最大限に感じさせてくれる。こういう体験ってやっぱり山の近くに出かけていかないと味わえないものだし、近年の夏が暑すぎるとはいえ充実した時間を過ごせていることに気がつく。

結局エアコンが効いた客室に戻らず、夕方までの時間はほぼ休憩所でのんびりしていました。夕方の気温は23℃くらいで割と快適です。

夕食~翌朝

温泉に入りまくっていたら割と疲れてしまった。消耗した身体を癒やすために部屋で昼寝をするなどしていたら夕食の時間(17:45~)になりました。

夕食と朝食はいずれも食堂でいただく形で、準備ができたら部屋まで電話してくれるのでそれを待っていればOK。

食堂内の様子。細い柱の配置に昔の建築の名残が見えました。

夕食の内容は茶碗蒸し、練り物と焼き物、生ハムのサラダ、鴨肉、蒸ししゃぶ、釜飯などが並びます。釜飯については火を付けてから炊きあがるまでに20分ほどかかるため、他の料理を食べ進めていくことになります。

うま…。

夕食の日本料理の味付けはいずれも自分好みな薄味で胃に優しめ。すべていただくと腹七分くらいで実にちょうどいい量でした。

温泉の成分は身体の表面にある肌を優しくしてくれ、さらに料理は身体の中を穏やかにしてくれる。温泉は温泉、料理は料理だけという風に独立しているのではなく両方が優れている。まるほん旅館に一週間くらい連泊したらあっという間に健康になるだろうな、と思えるほどに素晴らしい体験ができました。

夕食後は再度温泉に入りに行き、部屋に戻って就寝。翌朝は朝風呂として湯小屋風呂に入りに行ったところ、朝方で気温が低いからなのか源泉温度も昨日に比べて低くなっていました。L字の方よりも長方形の方がさらにぬるくて快適で、完全な夏場でこの温度なら春や秋はさらに長湯ができそうです。

朝食(7:45~)ではサバの塩焼きやなめこの味噌汁が出ました。個人的に一番好きな魚がサバなのでこれは歓喜。

近年では豪華な料理よりも素朴な料理の方が自分の合っていると思っているので、温泉旅館の朝食として十分に満足できました。

こんな感じで、まるほん旅館での一夜は終了。

おわりに

まるほん旅館は沢渡温泉で一番の歴史がある旅館でありながら、近年の温泉旅館ニーズに応えるために細部まで工夫されている宿。客室の新しさや館内の綺麗さ、そして唯一無二の湯小屋風呂でのひとときは日常のストレスを解消させてくれる素敵なものとなりました。

源泉かけ流しで弱アルカリ性の肌に優しいお湯は、日々の生活に疲れた現代人にこそ味わってほしいもの。山間部の温泉旅館でゆったり過ごしたい方にはおすすめできるところです。

おしまい。

コメント