今回は長野県諏訪市にある下諏訪温泉 鉄鉱泉本館に泊まってきました。

諏訪湖周辺には大きく分けると上諏訪温泉(東側)と下諏訪温泉(北側)の2つの温泉地があり、鉄鉱泉本館が位置しているのは後者。冬場の晴れた日の南アルプスライドの宿として、寒さと疲労を宿の温泉で癒そうと思って選んだのがきっかけです。

いざ到着してみたらなんと今日は自分一人の貸切状態で驚きました。宿の方に本当に親切に接していただけたほか、鉄鉱泉本館でしか見られない見どころが多くてとても楽しい滞在になりました。ここはリピート必至です。

歴史と外観

まずは旅館の概要と歴史について。中山道を中山道の一部をロードバイクで走ったことのある自分としては、この場所に温泉があることのありがたさがよく分かりました。

- 鉄鉱泉本館は、旧中山道と甲州街道が合流する下諏訪宿に建つ老舗旅館。屋号は先代の名前である「つたや」。

- 下諏訪宿は江戸日本橋~京都三条大橋までを結ぶ中山道の計69箇所の中で唯一温泉がある宿場である。殿様も姫様も馬もここで一休みして温泉で疲れを癒しており、他の宿場とは一味異なる唯一無二の存在である。

- 今の大女将さん(80歳)で5代目。なお6代目の若い女将さんもいて、ロードバイクに昔乗っていたとのことで自分と話が合いました。

- 年代は下記の通り。

- 最も古い建物は明治27年(1894年)のもの。2025年1月時点でぴったり130年前。

- 昔は創業者の兄が中山道の和田峠で宿屋をされていて、弟が麓のここで旅籠「つたや」の建物を購入して明治37年(1904年)に懐石料理屋を始めたのが最初とされている。

- その後は割烹旅館や結婚式場をされていた時期もあり、昭和28年(1953年)に現在の旅館業をメインとして始めた。

有名な諏訪大社 下社の前を通る国道142号から道を一本入り、細い路地を進んでいった先に旅館はあります。

構造としては宿場の中にあるため奥に長い造りをしています。町並みの中にある旅館は敷地面積の関係でこの造りをしているところがほとんどだと思います。

館内は大きく分けると手前側と奥側の2つあり、旧中山道沿いに面した手前側の建物が明治時代のもので、奥側が昭和初期に増築されており言葉だけ聞くと比較的新しく感じますがそれでも100年は経過しています。またこの増築は大女将さんが子供の頃に実施されたものだそうです。

いずれの建物も当時の宮大工が手がけており、こだわりがそこかしこに見られるのが特徴の一つ。歴史ある建物に泊まることができるのはとても貴重だ。

館内散策

明治建築 1階玄関~帳場

それでは館内へ。ロードバイクについてはご厚意により玄関に置かせていただきました。

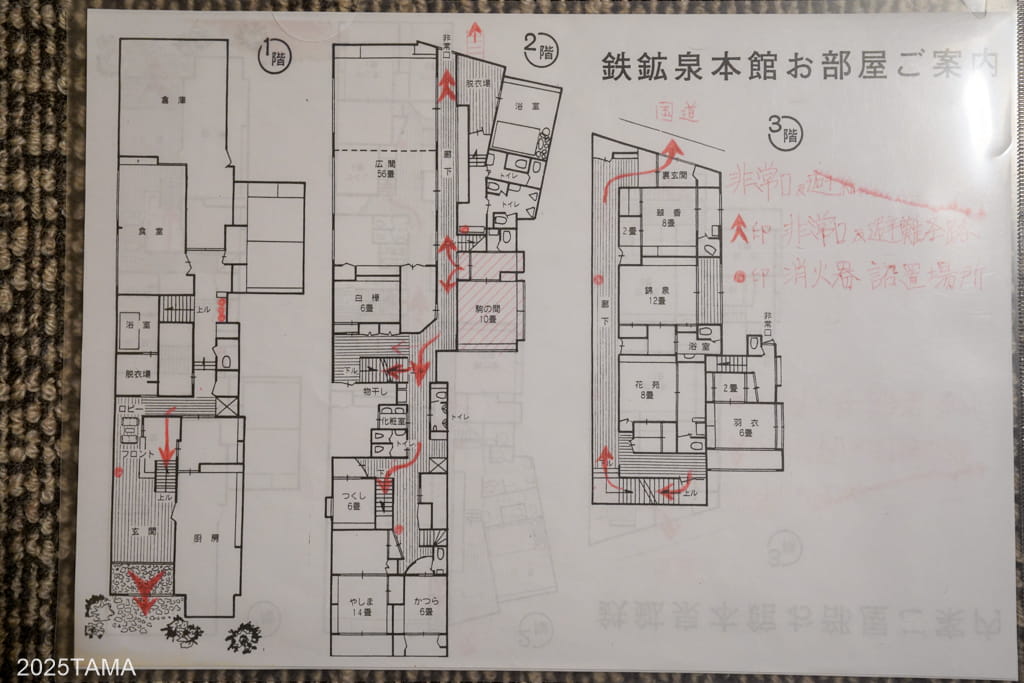

最初に館内図を示しておきます。

玄関を入って1階には広々とした玄関と帳場があるのみで、客の動線は2階への階段に1本化されています(ロビー横の廊下は通行不可)。階段を上った先の動線は正面(建物奥側)と手前側(表通り側)の2つに分かれ、昭和建築の客室に泊まる場合は前者、明治建築の客室に泊まる場合は後者となります。そして2階廊下のトイレ・洗面所から先が昭和建築の部分になり、客室だけでなく大広間や食堂、温泉があります。

なお3階部分があるのは昭和建築のみで、明治建築は2階建てとなっています。

鉄鉱泉本館の館内は珍しい構造が多くて、その一つが明治建築部分のとても広い玄関です。玄関の床には大きなケヤキの一枚板を使用しており、幅・厚みともかなりのもので上を歩いても安心感がある。玄関に限らず鉄鉱泉本館の廊下や階段は現在になってもびくともしないくらい頑丈でした。

多くの旅館では玄関近くに帳場と2階への階段があるのですが、鉄鉱泉本館では部屋で区切っているわけでもなく、また玄関ロビーといったスペースもなくて上下左右に広い空間が確保されている。昔は中山道を歩く人のための宿として栄えただけあって、大人数が出発の支度をするのに役立ちそうです。宿に到着して最初に視界に入ってくる光景がこれだったので、その広さに衝撃を受けました。

向かって左側に靴箱があります。

右側の壁面には過去に料理店・軽飲食店として営業されていた際の許可証が展示されていました。

玄関を上がって先に進むと右側に居間への戸があり、正面に2階への階段及び帳場があります。帳場が客の動線上にない旅館は個人的にかなり珍しい。

帳場を過ぎると右側に向かう廊下がありますが、こちらは旅館側専用の通路のようで宿泊客は通行できません。壁を挟んで向こう側に向かうには一度2階に上がり、昭和建築にある別の階段を下る必要があります。

1階部分はこんな感じで共用設備も特にないため、滞在中は散策に出かける以外あまり訪れることがありませんでした。

明治建築 階段~2階廊下

続いては2階へ。

2階に向かう階段で目を引いたのは、両側下部の木材の継ぎ目がとても滑らかで見事であるという点。

こちらの階段は一直線ではなく途中で踊り場を介する2段階式で、板の境界部分の形状が曲線を描くように工夫されていました。しかもお互いの板の組み付けやすいように、相互にはまり込む形状になっています。思わず触ってみたくなるような滑らかぶりで、角張った形ではない点に着目しました。

あと客の動線はこの階段に1本化されているため、創業当時から現在に至るまで数え切れないほどの人がこの上を歩いたことになる。それなのに荷重がかかっても軋むような柔らかさがなく、木材・つくり方の両方ともにしっかりしていることが分かりました。

2階に上がってすぐ左側に「つくし」の客室、右側の廊下を折り返して表通り側へ行くと「やしま」「かつら」の客室、そして正面の廊下を進むと昭和建築部分へと続きます。

明治建築の客室は上記の3部屋が存在し、その詳細は以下のとおりです。いずれの客室も入り口の上に半分に割った竹と檜または松の樹皮を重ねた庇が設けられているのが特長で、これについては他の旅館でも似たようなものを見ました。

- つくし:広さ6畳。食事専用の部屋。入り口の戸が円弧を描くようにカーブしている。この造りは一般的な片開きの戸を付けるスペースがなかったためにつくられたもので、他の旅館では見たことがない。今でもスムーズに開閉する。カーブしている戸の向こう側の窓には琴のバチの模様があしらわれている。

- やしま:今回泊まった部屋。入り口の戸の内部には竹か何かの樹皮が交互に編み込まれている(あじろ編み)。内装は後述。

- かつら:広さ6畳。つくしの客室と同様に入り口の戸がカーブしており、戸の柱は桜の木を使用。近年では広い部屋に泊まりたいという宿泊者のニーズが多くなったことにより、ここ2年ほど使っていないらしい。

現在の用途を考慮すると、宿泊できるのは「やしま」の部屋のみとなります。

「←食堂」と書かれたつくしの部屋の外観。滑らかに弧を描く戸の奥側に玉砂利を敷き詰めた踏込があり、さらに障子戸を経て客室内へと繋がっています。

その特徴的すぎる見た目にまず驚き、自分の手でガラス戸を開けてみて再度驚きました。上下のレール部分もそうですが、木材を組み合わせて湾曲した戸を作るという概念が当時からあったことが信じられない。保守も万全なようでスムーズに開閉します。日本建築における要素のほとんどが「直線」だと思っていた自分としては予想外すぎたし、鉄鉱泉本館を象徴する唯一無二の造りだ。

おそらく最初は障子戸のみが存在しており、プライベートや防犯の概念が導入された後世に戸を追加したっぽいです。スペースのなさをこのような形で解決するなんてとても素敵だな。

他にもガラス戸が動くためのレールを多少加工しやすい金属で作っているのとは別に、レールの土台部分を木材で作っているのが凄い。これを加工するのはとても大変だっただろうな。

廊下を折り返して表通り側へ進むと、残りの客室2部屋が並んでいます。

ここ一帯の情報密度がとにかく濃い。

2つの客室の入口が並列にではなく直角に並んでいる配置、しかも客室入口の様相が全く異なっているという意匠の凝りよう、客室入口上の庇が互い違いになっている点、そして2階建てだと聞いていたのにさらに上に上る階段がある点。狭い範囲内に見どころポイントが多くて嬉しくなってくる。

階段の上には何らかのスペースがあるようですが、カーテンで仕切られて通れなくなっています。物置なのか、もしくは別の客室があるのか。

「かつら」の部屋については、つくしの客室と同様にカーブする戸が入口に設けられています。異なる点はガラス戸ではなく木枠のみで構成される戸であって、その一部をカラフルな別の木材で埋めていました。

またこちらは戸を開けたときに重なる右側の部分が廊下に面しており、その意匠が廊下側から分かりやすくなっています(大小の桜の木を使用している)。入口上の小さな窓も含めて職人芸を前面に押し出した形のため、廊下を歩いてきた客から見て色彩的・意匠的に派手な印象を受けました。

かつらの部屋の様子はこんな感じで向かって右側に床の間があり、冷蔵庫や着物入れ、金庫などは広縁部分にまとめて設置されていました。

明治建築 泊まった部屋

さて、今回泊まったのはこの明治建築の中で唯一宿泊可能な「やしま」の部屋で、明治37年創業当時、いや創業前の建物の時点から残る貴重な客室です。

広さは次の間6畳と本間8畳で、ここを一人で利用できるのは贅沢というほかない。1階やその他と同じく、ここも当時の宮大工が手がけています。

入口は外側に引き戸、内側に襖戸があって、鍵は引き戸に付いています。

引き戸についてはところどころに雲形の切り欠きがあり、その内側は「つくし」の入口天井部分と同様に薄い木材をあじろ編みにしていました。

次の間の様子。

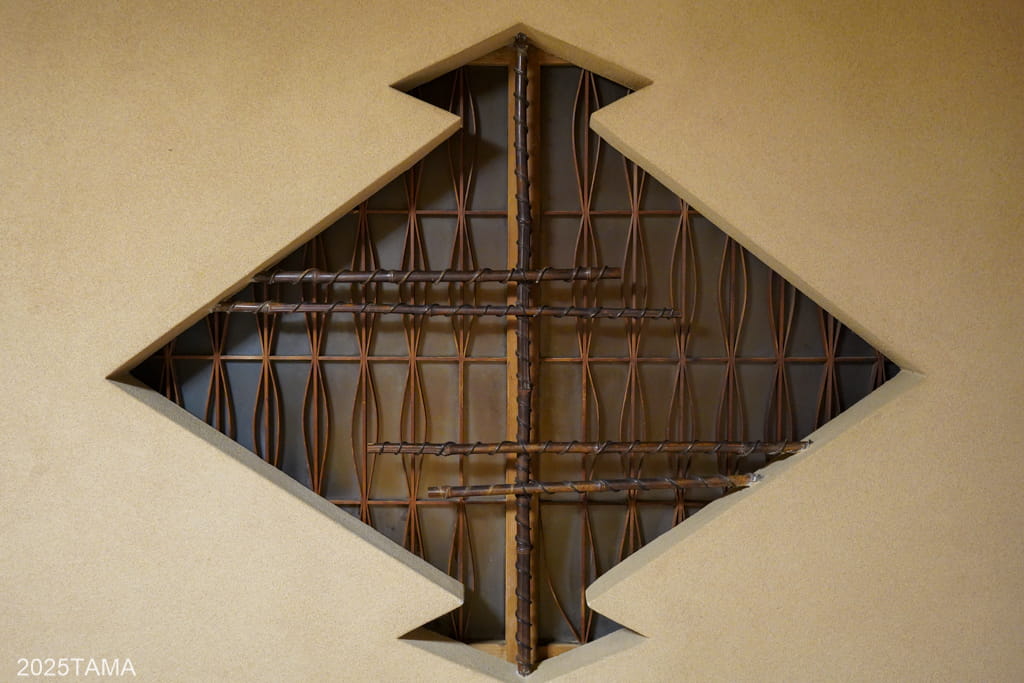

「やしま」の部屋には戦前に活躍した双葉山関という横綱が泊まったことがあり、その際に双葉山関が「剛健」と書いた書が次の間の上部に飾られています。また入口襖戸横には玄関への階段上に繋がる飾り窓があって、室内の灯りを消すと月のような円形に浮かび上がる仕組み。ここを壁にせずに窓を設けているのがいいですね。

襖戸を挟んで次の間の隣に本間があります。

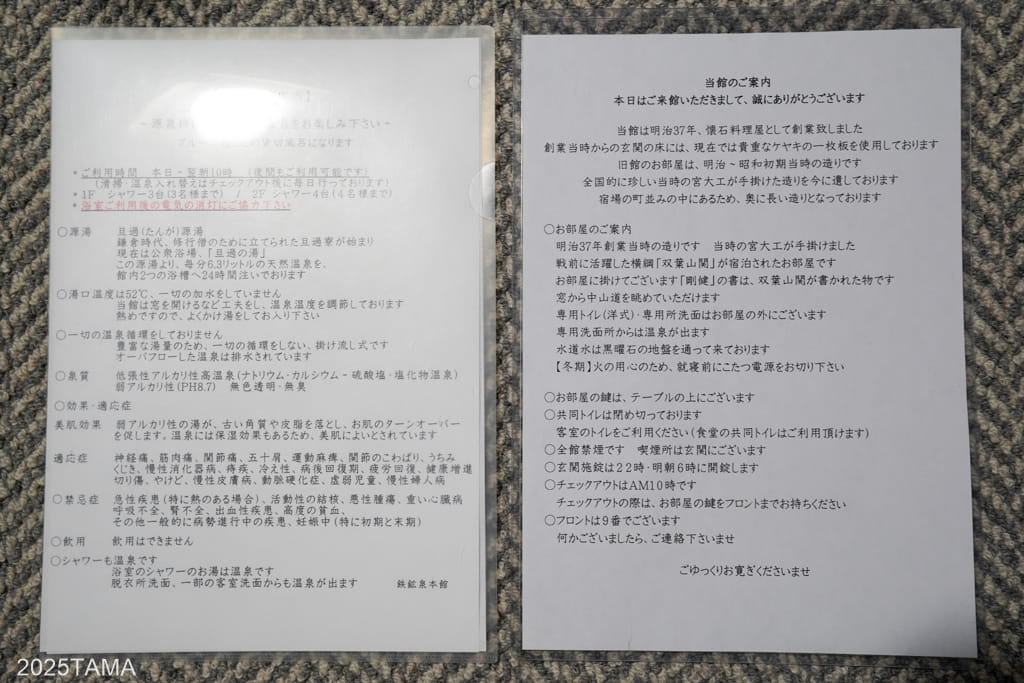

設備はエアコン、こたつ、冷蔵庫、テレビ、金庫、ポット、空気清浄機、ティーセット、内線、ドライヤー、鏡台があり、トイレは隣のかつらの部屋の入り口にあるトイレ(ウォシュレット付き)を使用するのが近い。また、やしま専用の温泉が出る洗面所が廊下奥へ進んだところにありました。アメニティはタオル、バスタオル、浴衣、歯ブラシ、半纏があるので、正直手ぶらでも大丈夫です。

冬場なのでこたつの存在が非常にありがたく、部屋でくつろぐ際にはずっとこたつに入ってました。またこたつと布団をセットで配置するとこの8畳の広さが本当にちょうどいい。何でも手が届く範囲内にあって便利だし、暖かさが逃げにくくてこじんまりとした安心感があります。

雪見障子戸を開けると広縁のような小さなスペースがあり、冷蔵庫や避難梯子が置かれていました。

そして忘れてはならないのが客室からの眺めです。

窓を開けると眼下には旧中山道が左右に広がっていて、江戸時代から今日に至るまで街道として栄えてきた道を直に眺めることができる。温泉街の歴史の中で視界に入る建物はまるっきり変わっているけど、このアングルだけは今も変わっていない。思いを馳せながらしばらく外の空気にあたっていました。

昭和建築 廊下~階段~大広間

明治建築の部分は上記の通りで、次は廊下を歩いて昭和建築の区画へ。

客室エリアまでの道中には洗面所とトイレがあります。どの客室に泊まったとしてもここを利用する形になりますが、旅館のほぼ中心部に位置しているためアクセス性がいいです。

廊下を進むと左手に3階への階段がありました。

昭和建築の客室は大きく分けるとここから廊下を直進したところにある2部屋と、この3階の客室群(花苑、錦泉、翠香)の3部屋があります。いずれも表通りから離れた奥まったところにあるため展望はないかもしれませんが、そのぶん静かに過ごせると思います。

階段を上る最中でふと振り返ると、親切にも広間・浴室・食堂・会議室・結婚式場の案内がありました。案内を見る限りは後半の3つは1階にあるようですが今回の宿泊では訪れていません。

こういう風に、現在は別の用途 or 使用されていない部屋の案内の名残を館内で見かけるとなんか得した気分になれます。当時は当たり前のように認識されていたものが、現代に生きている自分にとってはそうではないのを確認できる。

階段を上っていくと踊り場があり、動線は右側に折り返した先の防火扉の奥へと続いているようでした。

階段の奥側には左側へと伸びる別の通路があり、通路の先の下り階段が1階に繋がっているみたいです。

さらに廊下を進むと右側に駒の間の客室があり、その隣に小さな階段がありました。これは一体何かというと、駒の間の真上に位置する羽衣の客室へアクセスするためのもの。部屋の前には専用の洗面所もあって、鉄鉱泉本館の客室の中でも特別扱いされている感が強いです。

他の旅館でも別階層の特定の部屋へ向かうためだけの階段が設けられているのを見たことがあるけど、最初から設計されていたものなのか、後から客室を追加するために増築されたものなのかは不明です。何にせよ他の客室と隣り合っていないだけに秘密基地感が大きく、ひっそりと過ごせるでしょう。

客室の向かい側には宴会目的の大広間がありました。あまり使用されていなさそうに見えたので、近年ではもっぱら宿泊用途をメインに営業されているのかもしれません。

温泉~夜の散策

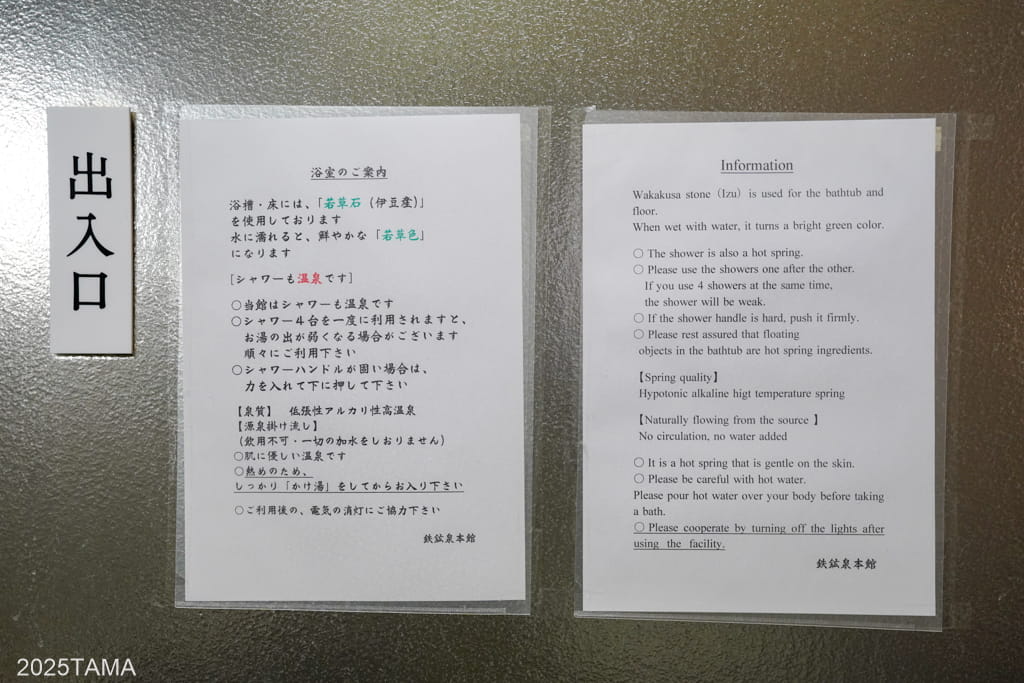

それでは寒さを解消するために温泉へ。温泉には24時間入ることができるので自分の好きなタイミングで利用できます。名湯「旦過の湯」をぜいたくに使っている天然100%の温泉で、効能を最大限に味わえる源泉かけ流し。

また浴槽と床には伊豆産の若草石を使用していて、水に濡れると鮮やかな若草色に見えます。

- 泉質:ナトリウム・カルシウム-硫酸塩・塩化物温泉(アルカリ低張性高温泉)

- 泉温:56.0℃、湯口温度52℃

- pH:8.7

- 知覚的試験:ほとんど無色透明、苦味・塩味・わずかに微硫化水素臭を有す

- 適応症:神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩、運動麻痺、関節のこわばり、慢性皮膚病、動脈硬化症等

- その他:飲用不可

温泉までの道中、脱衣所及び浴室の様子は上記の通り。加水なしなので自分にとってはかなり熱めな温度ですが、冬の環境下で源泉が多少冷やされているのか掛け湯をしっかりすれば問題なく入れるレベルでした。

日中のライド時の気温がマイナス4℃だったためこの熱さがすごく気持ちよく、肌に優しくて身体の中にじんわりと浸透していくような良さがあります。一方で冬の時期だと身体が冷えるのが早く、温泉に何度も入りに行ける点もグッド。

夕食前に中山道を軽く散策してきました。宿泊者が自分ひとりだけなので館内で他の人と遭遇することはないのに対して、県道に出て甲州道中・中山道合流之地や下社周辺では夜でも人が歩いています。

近くの日帰り湯・下諏訪温泉 旦過の湯は時間帯を問わずに常に人が多くて、理由を聞いたところ下諏訪の人は自宅に風呂がなくてみんな温泉に入りにくるからとのことです。確かにこの近くには日帰り温泉が複数あるし、毎日温泉に入れるのは羨ましいな。

夕食~翌朝

夜の散策から帰ってきた後は夕食の時間。18:00又は18:30で18時を選択しました。

今回は夕食・朝食ともに「つくし」の部屋でいただくことになりました。この部屋を利用できるのはその日の宿泊者のうち一組だけで、他は昭和建築1階の食堂で食べる形になります。宿泊者が自分一人ということで自動的に利用できることになってとても運が良い。しかもこれって当日宿に着いてから分かったことだし、最近は運に恵まれすぎている。

つくしの部屋は屋外に面した窓がなく、食事を落ち着いて楽しむには良い場所。他の客室に接していないため物音も気になりません。

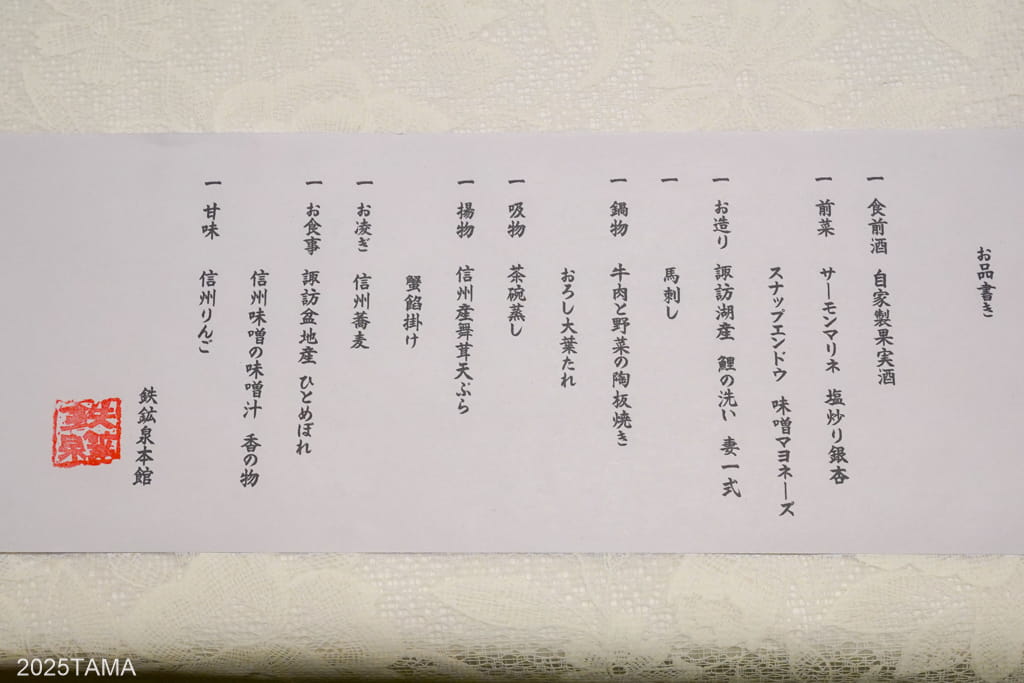

夕食の内容は以下の通りです。料理は出来上がり次第順次運ばれてくるので、温かい品は温かいままいただくことができます。

- 食前酒はかりん酒

- 鯉の洗い…鉄鉱泉本館では生きた鯉を仕入れており、一週間ほどかけて泥抜きなどをした後に温泉処理及び冷水処理をしている。

- とろサーモン、焼き銀杏、信州産のスナップえんどう

- 馬刺し…冷蔵庫から出すと徐々に赤みかがってくる

- 信州産舞茸の天ぷらのあんかけ

- 牛肉と野菜の陶板焼き

- 八ヶ岳産の蕎麦

- お新香は野沢菜とキクイモの味噌漬け、ご飯はつきあかり、味噌汁は岡谷市・金元醸造の味噌を使用

- りんごは安曇野産のさんふじ、蕎麦茶

- せっかくなので地酒の高天・純米辛口(岡谷市)を注文。あまり出回らない酒らしい。キリッとしていて料理に合う

すべて手作りの品で温かみがあり、あまりにも美味しすぎて幸せな時間でした。何でもご飯に合うし酒にも合う。

諏訪産や長野県産の食材をふんだんに使用している点が個人的にとても好きです。宿に一泊するのならその地の名産品を食べたいと思っているし、それに料理としての上手さが加われば最高。肉に魚、野菜そして米の全てで下諏訪宿を体感できて満足の一言でした。

明治〜昭和の建物の廊下には各所にファンヒーターが置いてあって親切でした。夜中に温泉に行く場合にありがたみを感じます。

夕食後は温泉に再度入りに行ってから就寝。寝るときに布団に入り込んだら手製のアンカが入っていて驚きました。アンカのおかげで足元が温かく、うとうとしていたらいつの間にか眠りについていた。

翌朝は起きてから天気予報を確認したところ、諏訪市の早朝気温がマイナス7℃で二度見してしまう始末。江戸時代の冬の街道歩きにおいても同様に今日のような極寒の環境下だっただろうし、下諏訪宿の温泉のありがたみは今以上だ。

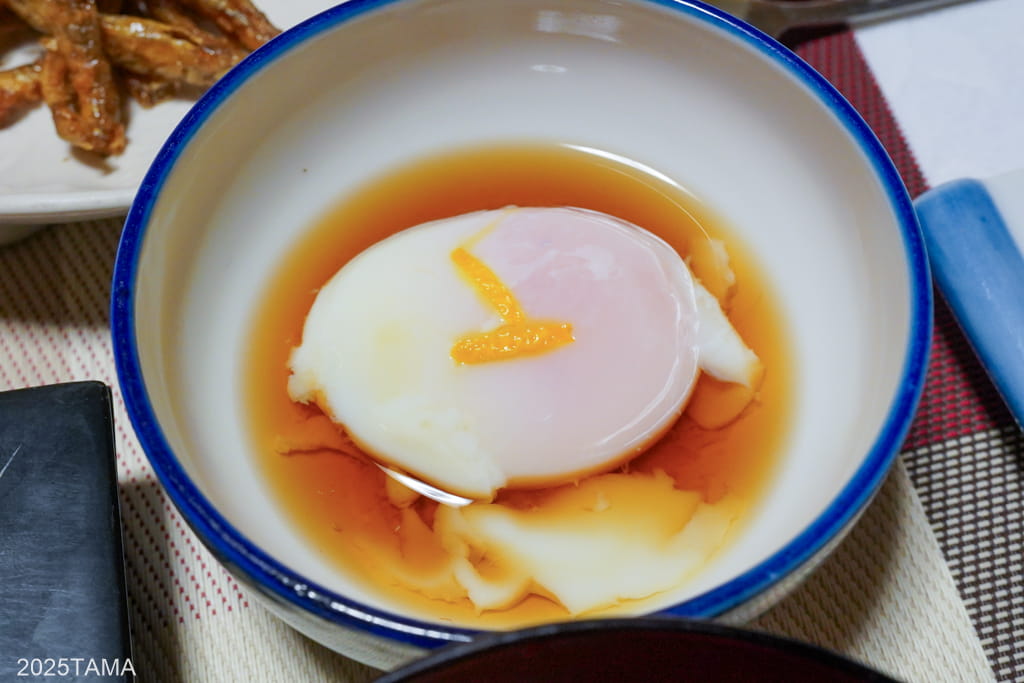

朝食の時間は8:00または8:30で8時を選択しました。内容は下記の通りです。

- JAから買っている山菜・まくらげの油炒め・わらびの塩漬けシーチキン和え・ふき味噌とくるみ

- 諏訪湖名物のワカサギ(とても柔らかい)

- なめこ、ひらたけ…信州はきのこの産地として有名

- お新香は野沢菜のたまり醤油漬け、カブの甘酢漬け

- 味噌汁が特に美味しい。味噌汁の具は足長なめこ

- 湯豆腐は下諏訪・松野屋豆腐店の老舗の豆腐を使用

- 手作りのカスピ海ヨーグルト

長野県に来るたびに思うけど、野菜が本当に美味しいよね。

最近は肉肉しい料理よりもあっさりとした料理の方が好きになってきているので、丁寧に作られた身体に優しい朝食が何よりのご馳走です。これからはじまる今日一日が素晴らしい日になると確信できるほど満足のいく時間でした。

こんな感じで鉄鉱泉本館における滞在は終了。最後は大女将さんにご挨拶し、次の目的地まで自転車を走らせました。

余談・冬の南アルプスライド

今回の行程では何もせずに旅館へ直行するのがもったいないと感じたため、投宿する前に諏訪湖~伊那周辺を80kmほど走ってから向かうことにしました。冬の1月という環境が温泉の気持ちよさを倍増させてくれるという考えによります。

ヒルクライムを含む適度な距離のライドができ、しかも暖炉があるお店で温かいつけ麺をいただくこともできて嬉しい。しかし寒さは自分が想像していた以上で、最低気温は峠の頂上でマイナス4℃と過酷でした。

ゴアテックス製のウインタージャケットを着ていたため胴体部分は問題なかったのに対し、春秋用のグローブを持っていったためにあっという間に手がかじかんでしまいました。昼食に立ち寄った店に入る際にヘルメットがなかなか外せずに苦労した覚えがあります。全体的には空気が透き通っていて良いライドができたかな。

おわりに

鉄鉱泉本館は下諏訪宿にて営業を続ける歴史ある温泉旅館。ここでしか見られない構造や造りもさることながら、温泉の気持ちよさや料理の美味しさ、旅館の方々の親切心が宿泊をより充実させてくれました。

中山道を歩く人はもちろんのこと、諏訪湖観光や霧ヶ峰・王ヶ頭・ビーナスライン周辺の観光をする人にとってもおすすめできる宿。個人的にも素晴らしい体験ができたので、次は季節を変えて再訪する予定です。

おしまい。

コメント