今回は新潟県阿賀野市にある出湯温泉 清廣館(でゆおんせん せいこうかん)に泊まってきました。

出湯温泉は新潟県最古の温泉として歴史が長く、その中でも清廣館は宝永4年(1707年)にはすでに宿として営業されていたといわれています。つまり現時点で創業300年以上あり、全国的にも珍しい温泉の質やその唯一無二の外観、構造、そして凝った内装。一つ一つの要素が雪降る冬の時期の訪問をとても素敵なものにしてくれました。

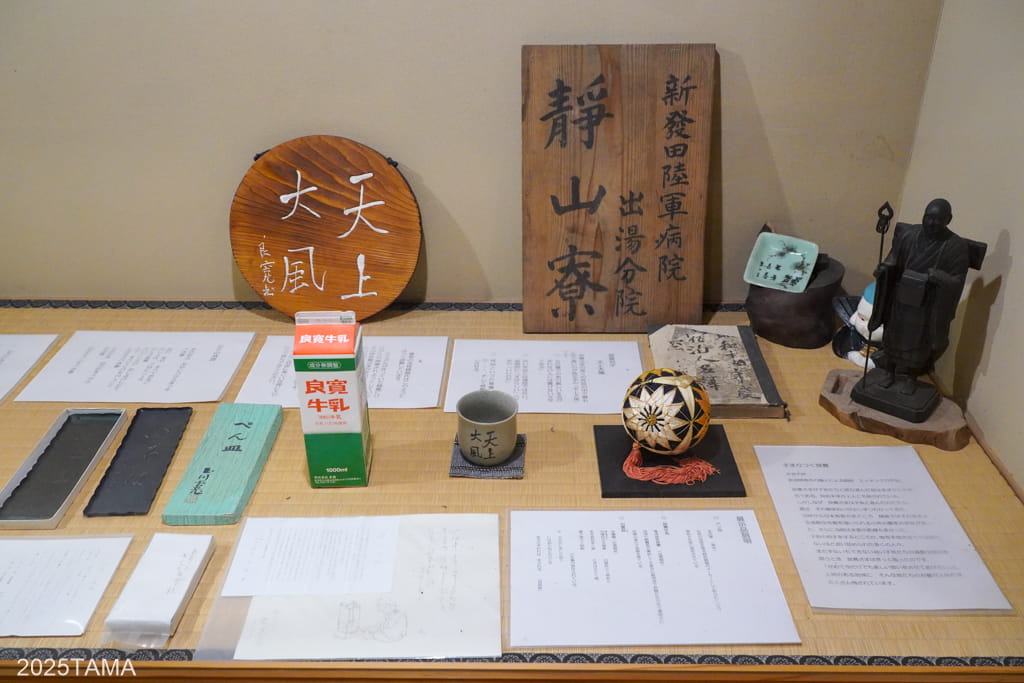

歴史と概要

まずは歴史と外観を記載します。

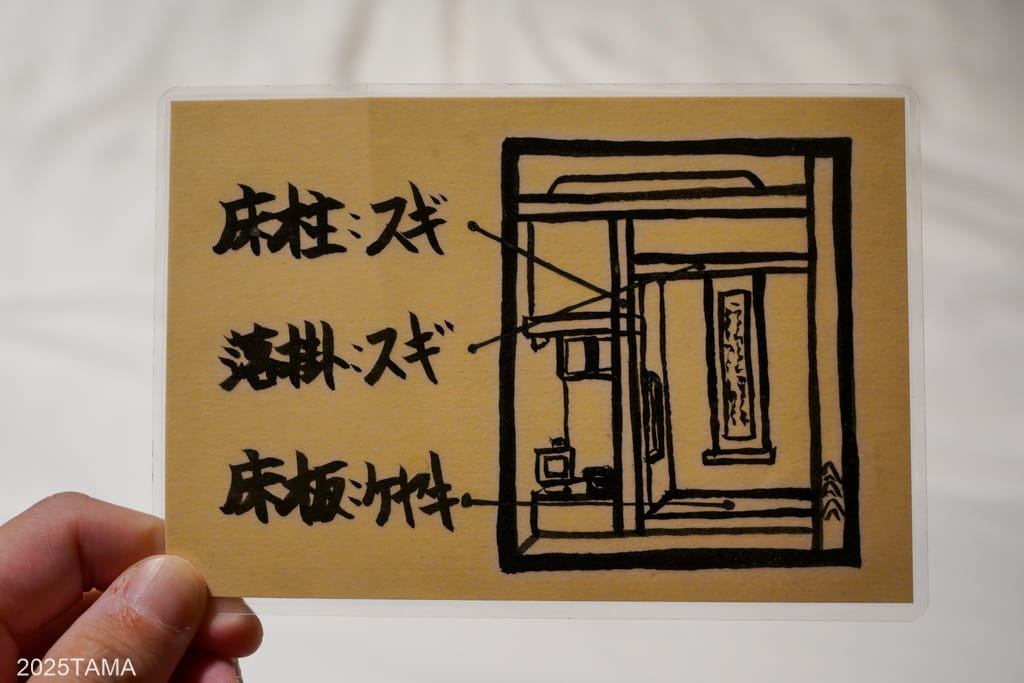

- 清廣館の現在の建物は戦前の昭和3年(1928年)に建てられた木造3階建てのL字形平面構造で、湯治宿の風情が漂う旅館。フロント横に建築当時の写真が展示されている。使用されている木材は当時の館主が宮大工の棟梁と共にあちこちを巡って手に入れたもの。客室数は2階8室、3階3室の計11室。部屋の床柱はフジや桜、楓などの銘木が使用され、数寄屋風の意匠が特徴。

- かつては農閑期になると新潟市や近郷在住の農家や漁師が湯治のために長期宿泊していた。館内に温泉浴室が設けられた1960年以前は近くの公衆浴場を利用していた。

- 2015年に登録有形文化財に登録された。

自分が好きな木造3階建て建築ということで、温泉が気持ちよく感じられる冬の季節を狙っての訪問となります。

外観

場所としては国道290号から信号を曲がって出湯温泉街に入り、県道329号沿いに広がる温泉街の突き当りに旅館はあります。以下に示すように旅館の外観が特長的すぎて一度見たら忘れないはず。

清廣館の堂々たる外観。あまりにもインパクトが強すぎる。

重厚感のある木造3階建ての建物が向かって正面とその横にそびえており、そのどっしり感は見るものを安心させます。背後に広がる森の高さにも負けないほどの高さがあり、建物の幅と高さのバランスがちょうどいい感じ。建物手前側に別の建物がなく見通しが良いというのもインパクトの大きさに拍車をかけています。

後は冬の時期の訪問ということで、目の前の広場や屋根に雪が積もっている光景が良い。これは他の季節にはない特徴です。

向かって右側の部分は、外壁をトタンで補強しています。

また今見えている手前側の3階建て部分に加えて、奥の方にも別の棟が接続されています。

建物の前までやってきました。

華報寺共同浴場(この温泉もおすすめ)方面から歩いてくると頭上に広がる大きな松の木が見えますが、実はこの木は建築時に植えられたもの。木造旅館が建築された当時のことがこういう形で目に見えるなんて…と感動しました。

玄関前まで来ると、改めて3階建ての壮大さを感じられる。L字形という特徴によって外観をとても視認しやすく、どの部屋にどういう風に欄干が通っているのか、庇の裏側はどうなっているのか等が分かりやすいです。旅館によっては木造3階建てでありつつも他の建物と被っていて見えづらいところがあったりするけど、清廣館はそういうことがない。まさに隅から隅まで視認性が良いです。

ここから見ると理解しやすいこととして、下層にかかる荷重をできるだけ減らすために1階よりも2階、2階よりも3階の幅を少しずつ減らしているのが分かりました。

で、今日泊まることになる部屋はこの向かって右側にある2階の角部屋です。泊まる部屋が外からでも容易に見えて、なんだか良い気分になれました。

館内散策

1階 玄関~帳場

続いては館内へ。

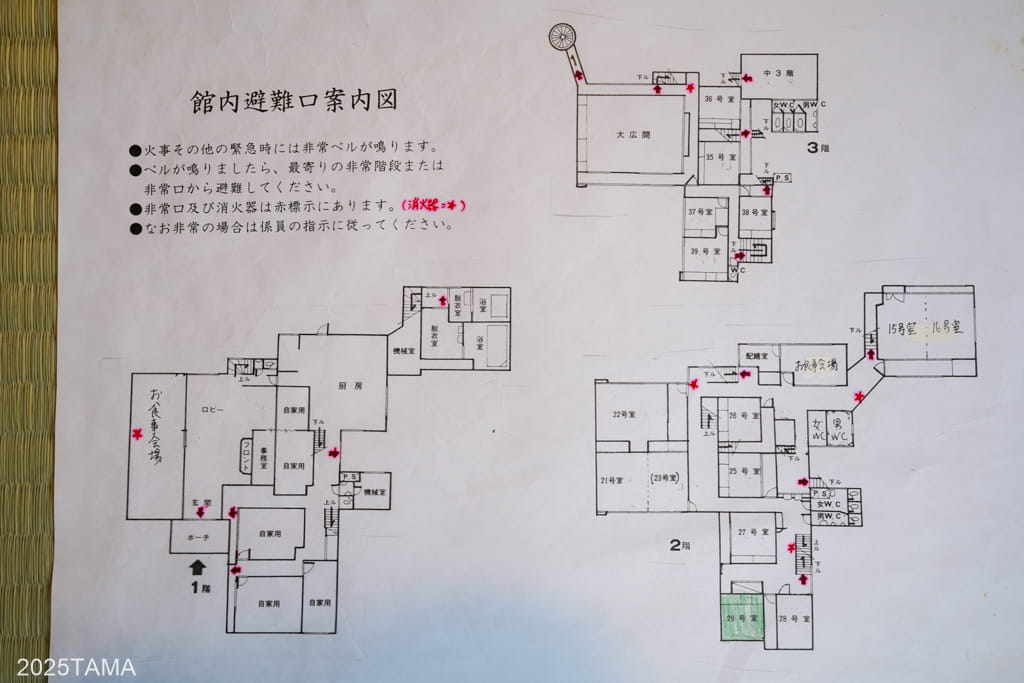

最初に館内図を示しておきます。

館内図を見て感じたことは、客室の配置やそれに伴う廊下の通り方が複雑だという点。古い建物であるため廊下が外に面していて客室がその内側、いわゆる周り廊下になっていると思いきやそうではなく、ほとんどの部屋が独立しています。また向かって正面の建物の客室は戸袋や欄干が残っている(廊下が外に面している)のに対して、右側の建物では客室が外に面していました。

これについて女将さんやご主人に伺った話を示します。

- 昔は湯治のための大部屋のみがあり、湯治にきた人はそこで雑魚寝をしていた。その後旅館として営業していく過程で日観連の指導が入り、部屋を細かく間切りしたり鍵をつけたり改装して今に至る。

- 廊下は竹の釘を打ってた(鉄を使ってない)が今はカーペット敷き。昭和の時代はバブリーだったこともあってとにかく多くの客を泊めることが主目的で、建築当時から現在のまでの間に館内構造や内装が大きく変化した。

外観から想像できる内容と実際の部屋配置などがかなり異なっている点で新鮮に感じました。なお館内は箇所によっては廊下がかなり狭く、曲がり角も多いです。

玄関を上がって右側に帳場と厨房があり、左側に食事会場があります。玄関は旅館の大きさに見合って広々としており、また玄関周辺が一つの空間として大きいので窮屈さはありません。1階及び2階の共用部分は写真の通り改装を重ねて新しめになっていて、雰囲気も明るいです。

館内スリッパの大きさを大中小の三種類から選ぶことができ、自分は中サイズにしました。一般的な旅館のスリッパって自分には小さいのでこれはありがたい。

食事会場の入口は障子戸でカムフラージュされているみたいになっており、最初はただの壁だと思ってました。まさかこの障子戸の先に部屋があるとは。

この食事会場の場所には昔は部屋が3部屋あって、バブルの時はスナックに改装して営業していたそうです。

そのまま奥に向かうと2階への階段があります。1階部分には食事会場以外の共用設備はなく、客の動線が1本化されていると言えます。

各階の詳細と特徴は以下の通り。

- 1階…玄関、フロント、ロビー、食事会場。

- 2階…温泉への階段、客室、トイレ、洗面所。特定の客室へ上るためだけの階段もあってなかなか複雑な造り。2.5階とでも言うような隙間スペースにトイレがあったりする。

- 3階…客室、トイレ、洗面所。端の2箇所にある階段の脇に洗面所が設けられている。建物正面部分の客室4部屋(避難経路図では大広間となっていた)については、襖戸を外せば大広間として使用できる。コロナ前は大広間で宴会をやったり、小学校の遠足などで大人数が泊まる用途で使用されていた。現在では机などの最低限のものが残っている程度でほぼ使用されていない。

2階 階段~廊下

階段を上がって2階に向かいます。

階段を上がって進行方向の廊下を進むと温泉へ続き、右側手前方向に折り返すと建物正面方向へ別の廊下が続いています。客室はこれらの廊下の脇に配置されており、屋外に面していない部屋もあります。

階段の手摺は角張った大小の木材を組み合わせたもので、しっかりとした構造になっているのが分かります。実際に手で押さえてみてもたわんだりせず、安心して持つことができました。体感的には旅館の手すりって個性が出やすい箇所だと思う。

階段の上には小さな休憩スペースがあり、ここの居心地がいいのでよく居座ってました。

廊下を進んで建物正面側へと移動。

この一角が清廣館において複数の動線が重なるポイントであり、3階への階段、独立した3階客室へ繋がる階段、2階の客室へ繋がる廊下という風に道順がたくさんあります。向かって右側には2つの客室が面しており、おそらく館内で最も通行量が多い場所。3階への階段についてはここと、廊下を進んでいったところの計2箇所あります。

廊下の左側にも壁を挟んで客室が2つあるのですが、こんな風に客室が壁で覆われているのは自分が行くような旅館では珍しいです。一般的には一直線の廊下の左右どちらかに障子戸又は襖戸があり、戸を開けると客室という流れで繋がっている。それに対して清廣館では障子戸や襖戸が廊下に直接面しておらず、代わりに壁で覆われているのが印象的でした。おそらく昔は障子戸のみで区切られていたところに壁を増設したのかな。

普段館内散策をしている際、廊下を歩いているときには各客室へ入るための障子戸が常に目に入っていた。ここでは障子戸はほぼ皆無で代わりに壁の存在感が強く、館内がやや暗く感じました。

客室と客室との間にある細い階段を上がると、3階の客室2部屋に繋がっています。客室に入る手段はこの階段以外になく、3階の他の廊下と繋がっているわけでもありません。

廊下を左に曲がって進むと男女別のトイレがあり、その先には外に面している客室2部屋(27番、29番)がありました。

客室のセキュリティについては、廊下に面した扉が鍵付きなので問題ありません。昔は廊下→襖戸又は障子(部屋によって異なる)のみのワンステップ方式だったのを、現在では廊下→鍵付きの扉→襖戸又は障子戸のツーステップ方式に変更されています。客室入口を鍵付きの扉に限定させるために壁を増やしたり、入口を出っ張らせたりと工夫が見て取れます。

3階 階段~廊下~客室

そのまま目の前の階段を上り、3階へと上がります。

階段は途中で踊り場を介して右側に折れ曲がり、上がったところに洗面所がありました。

3階については階段や廊下が比較的狭く、一人分の幅しかないためすれ違いは困難です。しかしこの構造も昔ながらのものという感じがして嬉しく、階段の幅を後から増幅させるのは困難だとはいえ特に改築されていないのがいいですね。

廊下は曲がりながら奥へと続いています。

このあたりの客室も以前は全て障子戸又は襖戸のみで仕切られていて、壁はなかったんでしょうね。

前述の通り、建物正面に当たる箇所には客室が4部屋あります。

これら4部屋の造りは他の旅館でもよく見られる形式をしており、改装が進んだ館内においてもおそらく創業時からあまり変わっていないであろう部分です。

建物正面側と奥側には外に面した畳敷きの廊下が並行に通っており、客室はその内側にあります。これはいわゆる「周り廊下」で、客はこれらの廊下を通ってもいいし、客室同士の襖戸を通っても行き来ができます。また襖戸を取っ払えば大部屋としても活用可能です。

また転落防止のための欄干の意匠は1階から2階へ上がる階段の手摺と同一であり、同じ館内で統一されているのが良いと思いました。

3階の客室は今ではもう使われていないとのことですが物置になっているという感じではなく、少し掃除すれば普通に泊まれそうです。家庭用エアコンではなく全館空調っぽい設備も見えたので夏場でも大丈夫そう。

廊下を進むともう一箇所の階段があり、上ってきた階段と同様に近くには洗面所があって便利です。また内線が黒電話というのもレトロで良い。

階段を降ると2.5階に相当する小さなフロアがあり、ここにはトイレがありました。3階に共用のトイレは見当たらなかったのでこっちを使うことになるのかな。階段はそのまま2階に繋がっています。

2階 泊まった部屋

さて、泊まったのは2階の右端角部屋にあたる「29番」の客室です。広さは6畳と普通ですが天井の高さが一般的な旅館よりも1m以上高く、そのおかげで圧迫感も狭さも皆無と言っていいくらいです。また部屋の古さや部屋からの眺めも館内すべての部屋と比較しても良いそうで、この部屋をあてがっていただけて感謝しかない。

設備は床置きタイプのエアコン、ファンヒーター、テレビ、内線、ポット、あと初見では気づきにくい扉の向こうに洗面所とトイレがあります。アメニティは浴衣、タオル、バスタオル、歯ブラシ、髭剃りがあるので準備不要です。

部屋に入って右側に着物入れ、重厚な床の間、内線や図書などが並び、左側に物入れと洗面所・トイレがあります。部屋の4面のうち2面が窓になっており室内がとても明るく、今まで比較的暗めな館内を通ってきた身としてはその落差に驚きました。自然光の多さは過ごしやすさに直結する。

あと室内に凸凹した箇所がなく、向かって右側の一面がすべて床の間というシンプルな造りなのも好きです。それでいて室内を構成する木材が太く、しかもそれがちゃんと見えている点がなんか安心できる。

隠し扉の奥にある洗面所とトイレはこんな感じ。

宿泊前はてっきり共用だと思っていたけど、これも近年の旅館化に伴う改築によるものだろうか?しかし室内ですべて完結するのはとても便利です。

そして29番の部屋の開放感を最大限に強めているのが、この高い天井です。

たぶん普通の宿だったら床の間のすぐ上に天井がきているのに対して、ここではさらに高いところに天井がある。例えばさっき見た3階客室のように部屋同士の間に欄間があるケースだとそのぶん天井を高くとる必要があるものの、単独で存在する部屋はここまで天井を高くする必要はないはず。2階の他の客室もこんなに高いのだろうか?

自分は身長が高めなので、古い旅館では天井や戸の上部に頭をぶつけることがよくあります。ただここではその心配は全くの無用で、あまりにも初めての体験でびっくりしていました。

天井は格子状に木材が組まれていて、天井板の年輪が実に見事でした。

畳の上に寝転がっていると天井も含めて室内をよく見渡すことができ、床の間の床柱や長押の木材が太いこととか、それらの木材ががっちりと組み合わさっている様子がよく見える。

窓の構成は屋外から順番に網戸→ガラス戸→障子戸(木製サッシ)の順で、ガラス戸は鉄製のレールの上に乗っているが動かすこともできます。

そして29番の客室からの眺めがこちら。あまりにも最高すぎないかこれ。

室内にいながら清廣館の建物正面部分を1階から3階まですべて見渡すことができるというのは、アングル的にこの部屋だけの特権だと思います。そもそも屋外に面していない部屋も多いし、あと親子さんが泊まってた隣の27番の部屋は屋外に客室ではなく廊下(広縁?)が面しているようでした。高い天井といい眺めの良さといい、この部屋に泊まれて本当に良かったです。もう感無量。

温泉

男湯

続いては温泉に入りに行きました。

清廣館の温泉時間は夜は22時まで、朝は6時から。男女別の内湯が1箇所ずつあって、翌朝になると男女の浴室が切り替わるので両方に入れます。

- 泉質:単純弱放射能温泉(低張性中性低温泉)

- 泉温:30.6℃

- pH:6.8

- 知覚的試験:無色透明、無味無臭である

- 適応症:筋肉もしくは関節の慢性的な痛み又はこわばり(関節リウマチ、変形性関節症、腰痛症、神経痛)、冷え性、胃腸機能の低下等

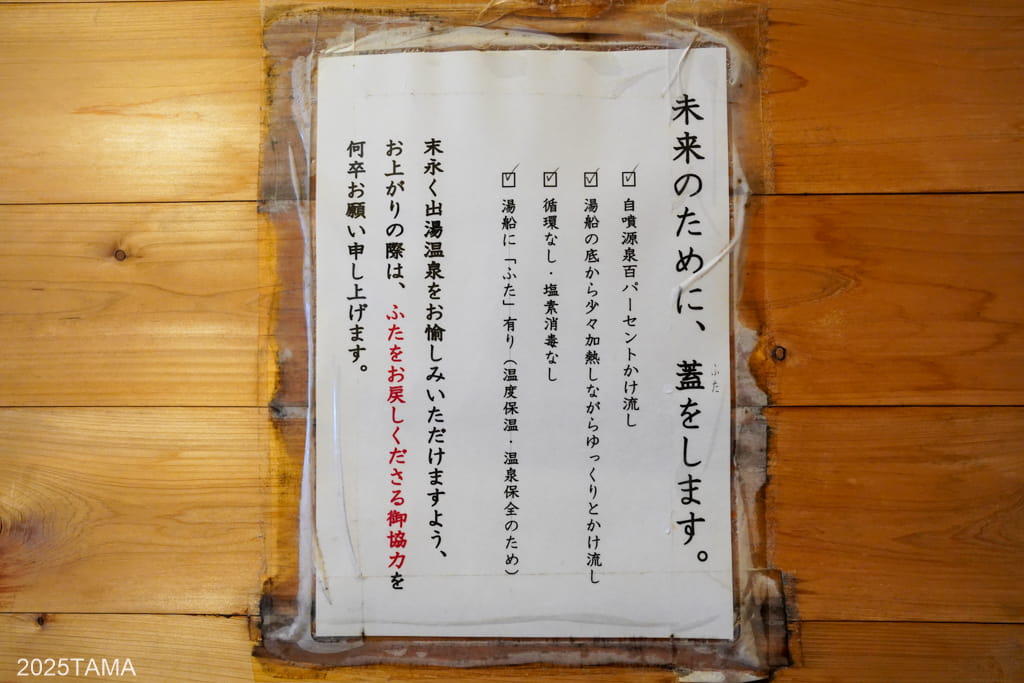

- その他:自噴源泉100%かけ流し、湯船の底から少々加熱しながらゆっくりと掛け流されている、循環・塩素消毒無し

「かけ流し」といっても湯面の上から湯船に注がれる形式ではなく、加熱された自噴源泉が湯船の底から湧き出していて浴室内に音がしないのが特徴です。温泉の成分は空気に触れると多少劣化してしまうため、このような全国的にみても珍しい自噴方式は温泉を最大限に満喫できるといえるでしょう。

循環装置を使っていないため温度保温用に湯船の上に蓋がかかっており、入り終わったら再度蓋をする形です。湯船は3人が一度に入れる程度の広さなので、タイミングによっては多少待つ必要があるかもしれません。

浸かってすぐは温度が低い?と感じたものの、入っているとすぐに身体が温まってきました。湯から上がった後は肌がしっとりしていて、長湯をすればするほどその効果は高まってくるので何度も入りに行きたくなります。

あと今回は途中から新潟市の温泉グループ一行が入ってこられ、新潟県内のおすすめの温泉として松之山、月岡、あと特に妙高は色々な温泉があって良いと教わったので今後行ってみたいです。

女湯

女湯については、男湯よりも広いので一度に大人数が入れます。男性の場合は翌朝から入ることができるので、朝食までの時間帯などに入っておくのがおすすめ。

男湯とは異なり、全体がタイル敷きになっているのが特徴です。両者の雰囲気が全く違うので新鮮な気持ちで入れました。

温泉から上がった後はしばらく部屋でのんびりと過ごし、夕食前に少し周辺を散策しに出かけました。すでに日が落ちて気温は結構下がっているものの、外に出かけること自体に特に抵抗はない。

ライトアップされた冬の温泉旅館の美しさが半端ない。

快晴の空と澄み切った空気が目の前の景色をより一層幻想的なものにしてくれている。昼間の旅館とは異なり、夜の旅館の雰囲気はどこか夢のように思えるほど情緒があります。

夕食~翌朝

そうこうしていたらもう夕食の時間になったので1階の食事会場に向かいました。本日の夕食の内容は下記の通りです。

- 食前酒 自家製梅酒

- 先付 ごま豆腐、鴨燻製、バイ貝

- 小鉢 手作り刺身こんにゃく、コゴミ胡麻和え

- 御凌 茶そば

- 台物 茶碗蒸し

- 向付 ブリ、マグロ海苔巻き、燻りタコ、サーモン

- 焼物 イワナ塩焼き(焼きたて!)

- 鍋物 寄せ鍋

- 強肴 大根なます、蛍イカ

- お食事 地元阿賀野産こしひかり七分つき

- 香の物、水菓子

食材は海の幸から山の幸まで一通り揃っており、さらに米どころの新潟県ならではのご飯の美味しさも相まって食が進みました。またせっかくなので300mlの辛口・雪影を注文して料理と一緒にいただいたところ、新潟県のご飯や魚と酒との組み合わせがとにかく美味すぎる。

また地酒・ビール・梅酒などを含めて飲み物の選択肢が多く、冊子の地酒のページだけでも6ページありました。銘柄は景虎、夢想、雅楽代、能鷹、村祐、山間、麒麟山、白龍、金鵄盃、〆張鶴などなど。日本酒好きなら色々飲み比べをしてもいいかもしれません。

夕食後は温泉に再度入りに行き、部屋に戻ってから布団を敷いて就寝。

翌朝は朝6寺に近くの華報寺の鐘が鳴り、それで起きました。

朝風呂に行って目を覚ました後は朝食の時間です。

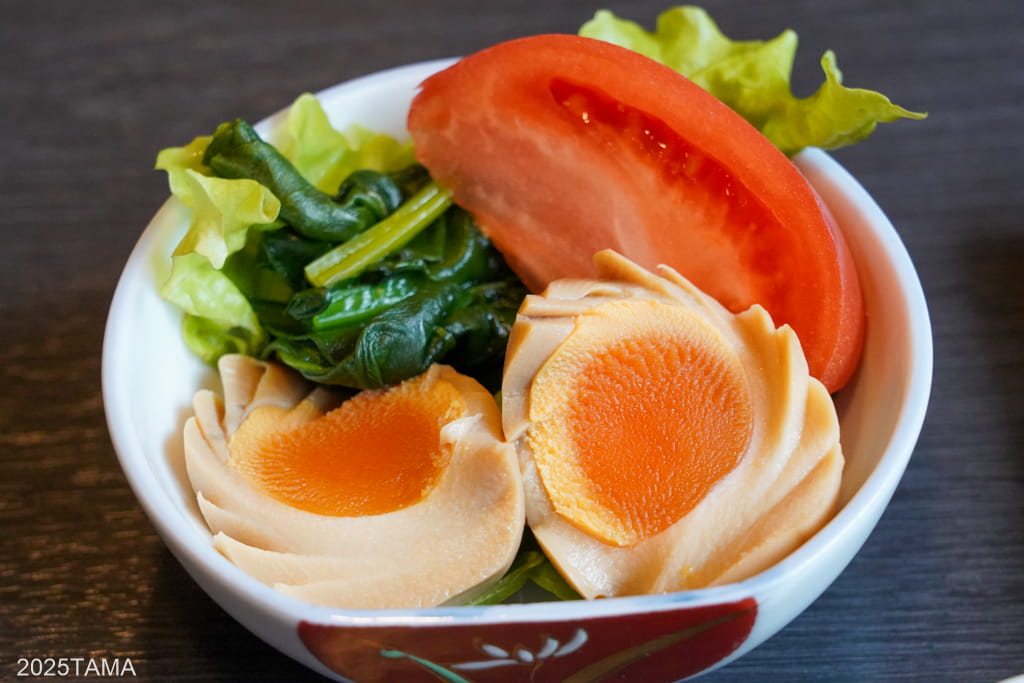

朝食の内容はおでん、鮭の塩焼き、煮卵とサラダ、納豆、とろろなどお腹に優しい品が並びます。それでいてご飯の進みは夕食と同等で、朝風呂に入った影響もあって一瞬で完食。やはり旅館の朝食は健康に良い。

最後はチェックアウト時間まで二度寝するなどして過ごし、清廣館での滞在は終了。

女将さんやご主人にはとても親切に接していただけたほか、旅館のことを詳しく教えてもらうことができました。次は春か秋の時期に再訪してみたいと思っています。

おわりに

清廣館は木造3階建てという稀有な構造を持ち、さらに客室の配置や内装に大きなこだわりが見える宿。滞在中はのんびり温泉に浸かって部屋でぐっすり寝てもいいし、日中は近所の出湯温泉共同浴場や華報寺共同浴場にセットで入りにいくもよし。「温泉と食事と休息を楽しむ」点において十二分に満足できる旅館だと思います。

旅館周辺は時間の流れがゆっくりに感じられ、温泉街を去るときは何度も振り返って存在感のある建物を眺めることになりました。

おしまい。

コメント