今回は栃木県日光市にある川治温泉 登隆館に泊まってきました。

川治温泉は国道400号沿いに形成される塩原温泉郷の西側にあり、男鹿川のほとりに並び建つ温泉です。男鹿川の下流方面(鬼怒川方面)に向かえば有名な鬼怒川温泉も存在するほか、野岩鉄道会津鬼怒川線の沿線は他にも数多くの温泉が集まっている全国でも有数の温泉エリア。国道400号から国道121号を走るだけで一体いくつの温泉、そして温泉宿に出会うことができるのか想像もつかないくらいに濃い一帯となっています。

登隆館の建物は3つの棟から構成されており、ご主人によればその中でも玄関・フロントがある棟は最も古くて約70年前(昭和中期)に建てられ、その他は約60年前に建てられたとのことでした。コロナ前は学生の合宿にも使用されていて、最大260人程度が一度に泊まっていたというほどキャパシティが大きいです。しかし老朽化の影響もあり、現在は正面から見て右側の棟の客室のみを使用するコンパクトな運営体制で営業されています。

外観

まずは外観から。

登隆館の建物は国道121号と川治温泉の中を流れる男鹿川の両方に面していて、国道の方は温泉エリアを南北に縦断する路線だけあってかなり交通量が多いです。

全然関係ないけど国道121号は交通量の割に道幅が狭く、特に川治温泉内は大きなカーブもあるので運転が結構怖い。道の様相は昔からそんなに変わっていないと思われ、このあたりの温泉街が隆盛を極めた昭和の時代はもっと交通量が多かったことを考えるとハードな道のりです。

国道から見た外観はこんな感じで、駐車場の奥の緑に隠れたところに建物があるため初見では気づきにくい。しかし大きな「登隆館」の看板のおかげで素通りせずにすみました。

正面外観。見た目は旅館というよりもどこか公民館や学校のように感じられ、派手な意匠等はないシンプルな造りをしています。なおシンプルなのは外観だけではなく内装にも現れていて、これは建てられた時代を考慮すると納得がいきました。

チェックイン可能時間にはまだ余裕があったので、正面以外の外観を確認しに裏手へ回ってみました。

隣接している「川治ふれあい公園」を奥へ向かうと男鹿川のほとりへと行くことができ、川沿いに整備されている遊歩道を上流方向へ歩いていくにつれて登隆館の背面部分が見えてきます。これについてはなんとなくこっちへいけばいい気がする…の気持ちで公園を散策していて運良く見つけたので嬉しい。

先ほど登隆館は3つの棟から構成されていると書きましたが、その内訳は以下の通り。

- 玄関・フロントがある棟:国道と並行して建っている。

- 旧館(呼称):昔使われていた客室棟。玄関・フロントがある棟と直角に建っている部分と、川に並行して建っている部分とがあり、玄関・フロントがある棟と合わせて三角形の形状になっている。客室数がかなり多く、現在でも一部の部屋には宿泊可能。

- 新館(呼称):温泉(1階)と客室エリア(2~4階)が合わさった棟で、現在では主にこちらに泊まることになる。

下流側から上流側にかけて登隆館の建物が続々と登場してきて、下流側の建物は昔使われていた客室棟です。ただし外観は非常に古びており、植物が壁に絡まっている点も含めて一見するとここに宿泊可能であるとは分かりません。

で、建物群のちょうど真ん中付近にはガラス張りの大きな部屋があることが見て分かりました。さっき見た建物の外壁以上に蔦が生い茂っていて、ノスタルジックな外観をしているこの部分こそが登隆館の温泉の浴室です。まさかここが現役で使用されている部分だとは思わなかった。

外から見るとなんてことない見た目をしている一方で、これらの植物の美しさが真に感じられるのは温泉に入っている最中。実際に浴室に入ったときには外観からの落差に驚くはずです。

そのまま上流側に向かうと背の高い4階建ての一角があって、こちらが今回泊まることになる棟。2~4階部分の川側にはベランダのようなものが見えます。

ちなみに温泉の真横にあたる空間は鉄骨とコンクリートの壁・天井のみがあるという無骨すぎる造りになっていました。最初から部屋を造る必要がないと判断したからだと思うけど、今までに泊まった宿では見たことがない部分だ。

館内散策

玄関~フロント~旧館 廊下

それでは館内へ。

3つの棟が合体しているだけあって館内は4階建てと3階建てが合体した複雑な構造をしており、国道側からは気づきませんでしたが玄関・フロントがあるのが2階、温泉があるのが1階に相当します。また新館を利用するだけならエレベーターや階段と客室が近くて便利なものの、旧館3階については通路が一部塞がっているため迂回する必要があります。

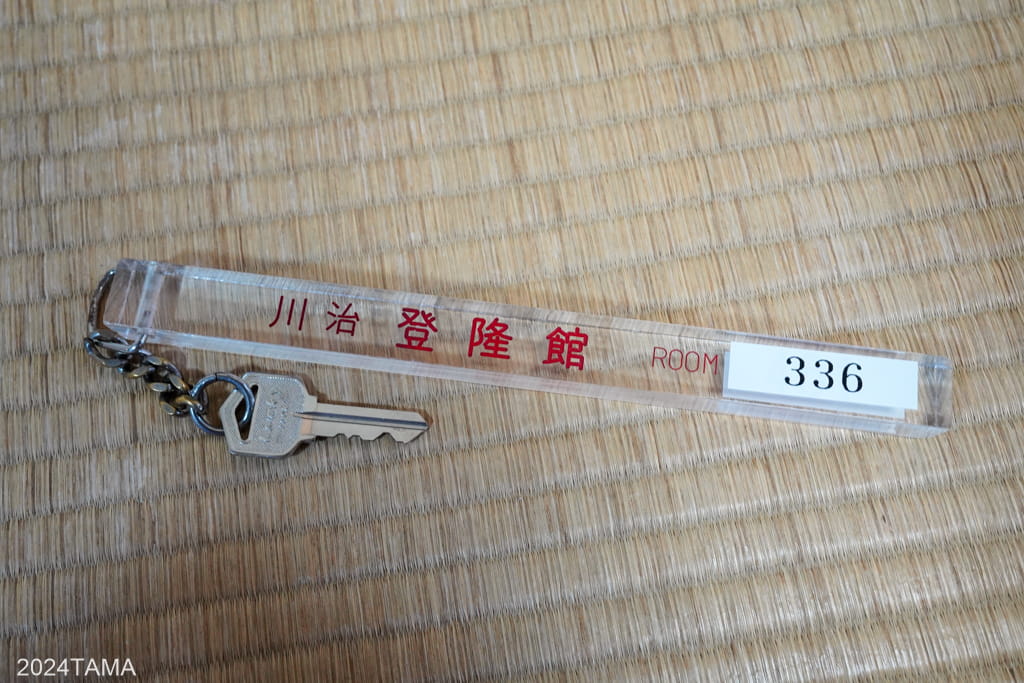

玄関周辺のスペースは広く、余裕のある空間の向かって右側にフロントがあります。各客室の鍵はフロント奥の棚に収納してあるホテルっぽい形式で、ここまでシンプルな様式は現代でもあまり見ない。旅館側からすれば宿泊者名を確認した後に背後にある棚から鍵を出すだけでよく、古き良き時代の宿という感じがします。

なお玄関の時点で分かる通り、外観に引き続いて館内にも装飾や展示はほとんど見られません。

フロントの左奥に玄関ロビーがあって、ここには子供が遊ぶためのセットなどが置かれていました。また玄関ロビーの左奥は見た感じ旧館の客室棟へと通じていそうです。

ふと考えてみたけど、玄関ロビーって宿泊者がとても多かった時代の名残だと思う。個人客が大半かつ自家用車が普及した現代では「フロント周辺で待つ」という行為をすることがほぼありません。チェックインの際は手続きが済んだらそのまま客室へと向かうし、チェックアウトの際は表に止めてある自分の車に向かうだけとなる。昔だったら例えば路線バスの時間を待ったり、団体客の手続きなどで時間がかかるときに使用することが考えられるけど…。都会の宿はともかくとして、田舎の古い宿に広々とした玄関ロビーがあるのは時代を感じさせます。

玄関ロビーを過ぎると旧館に入ります。フロントから新館へのルートはこれ一本のみで、旧館を経由して新館へと向かう構造になっています。

玄関ロビーから小さめの階段を下って奥へ向かうと広い空間があり、1階及び3階へと向かう階段があることから旧館内を移動する上ではここがメイン通路となる場所のようでした。動線としては階段を通り過ぎて右奥へ向かうと新館へと繋がっています。

色彩的には壁や天井は白色、床は赤紫色のカーペット敷きで統一されていて明るい印象。清潔感を感じさせる白色をメインにしつつ、木造であることを強調したい客室のドアや窓枠などは木材の茶色がアクセントになっているのがいいですね。

階段付近にも旧館の客室が多数配置されていて、ドアの上に庇が設けられている点が素晴らしい。客室の配置と向きは場所に応じて工夫しているようで、必ずしも廊下に並行になるようにドアが設けられているわけではないのが特徴です(上の写真が分かりやすい)。

さて、このまま廊下を直進すれば新館2階に行くことができますが、せっかくなので階段を上がって旧館3階に行ってみることにしました。

旧館3階の様子はこんな感じで雰囲気は2階と同じ。階段付近は窓が大きくとってあるため採光がよく、電灯が灯っていない状態でも明るいです。客室配置についても2階と同様のようですが、一つだけ異なるのが大広間の存在。2階でいう玄関ロビー~フロント奥?に相当する部分に大広間があり、昔はここで宴会などをされていたことが伺えました。

バブル期の宿と大広間って切っても切り離せない関係があると思っていて、景気が良かった時期なだけあって温泉宿に泊まる=宴会をやるみたいな感じだったと聞きました。それに宿泊人数が多くなればなるほど、食事は客を一箇所にまとめて提供する方が楽です。

大広間は相当に広く(特に横幅が広い)、当時はここで派手な宴会をやっていたと思うと感慨深い。窓の形状から察するにこの大広間は玄関の真上に位置しているようで、これはフロント奥にあると思われる厨房で作られた食事をすぐに提供する上で重要な配置。

大広間横の廊下からの窓の眺めが印象的だったので写真を撮りました。ちょうど真正面の鋭角部が階段の位置に当たり、旧館全体の配置が三角形の形状になっていることが分かりやすいと思います。

大広間を通り過ぎたところ。向かって右の通路を通れば階段から直接ここへ来れますが、途中で封鎖されています。なお旧館は使用されていないにも関わらずきれいに保たれているものの、大広間周辺に限っては雨漏りなどがあるのか軽度に補修されていました。

新館 廊下

先ほど上ってきた階段を今後は下って3階へと戻り、今回泊まることになる新館方面へ。

エレベーターから先もしばらく旧館エリアが続き、廊下やドアの造りが変わったなと思ったら新館へと切り替わっていました。こういうのは普段あまり気にしないけど、後から増築された部分は明確に差異があるので判断しやすいです。

客が現在泊まることになるのはこのエレベーターから先の区画となりますが、どの階も造りは同じで国道側に横一直線に廊下が通り、川側に客室が配置されています。つまりどの階に泊まっても大差ありません。強いて言えば温泉までの移動距離が多少変わる程度だけど、階段に加えてエレベーターがちゃんとあるので移動の心配はなし。

そのまま奥へ歩いていって、新館廊下の様子。

旧館客室のドアが木製であるのに対して、新館客室のドアは耐火性に優れた金属製の扉になっていることが分かります。宿泊施設に要求される火災への基準が厳しくなった後に建てられたっぽいです。

新館 泊まった部屋

今回泊まったのは新館3階の右端に位置する336号室です。

ツインベッドが置かれている手前側の洋風部分と畳敷きの奥側の和風部分があって、畳の部分は6畳の広さ。設備はエアコン、扇風機、テレビ、ポット、金庫、冷蔵庫、内線、トイレ、洗面所があるため室内ですべて完結できます。アメニティは浴衣、タオル、バスタオル、歯ブラシがあります。

個人的に意外すぎたのが、客室の造りが洋室プラス和室の和洋折衷式だったということ。

比較的近代化が進んできた昭和の時代の建築とはいえ客室はなんだかんだで和室だろう…と思っていたし、というか自分が泊まるような宿で和室か洋室かの疑問を持ったことが今までに一度もない。それだけに部屋に到着したときの驚きはかなりのものでした。手前の洋室部分だけを切り取ると現代のビジネスホテルのようにも見えるものの、奥側の畳敷きの和室部分が合わさることによって快適さが格段にアップしている。

ビジネスホテル式も確かに寛ぐことはできるものの、「座る」ことができる場所がベッドの上か椅子しかないんですよね。自分としては座るならやっぱりあぐらをかきたいし、そうなると畳が必須ということになってくる。登隆館はチェアと畳の両方に座ることができるように用意されている上、本来は2人用の部屋ということでツインベッドの分だけ空間が拡張されていて本当に広い。

ほかにも和室の構造のみだったら障子戸 or 襖戸の防音性が気になるところ、(同じフロアの別の宿泊者は1組だけだったことは除外して)ここでは一室一室がちゃんとした壁で囲まれているため静けさも素晴らしいです。もう色々と目から鱗すぎて、これから先の宿泊では登隆館スタイルでないと満足できない身体になりそう。

建物端の部屋ということで、川側のみに窓が設けられてる他の客室とは異なる景色(北方向)が楽しめます。こうして眺めてみると川治温泉には民家が多く、背の高い建物は少なめ。

温泉

部屋にいても特にやることがないので早速温泉へ。

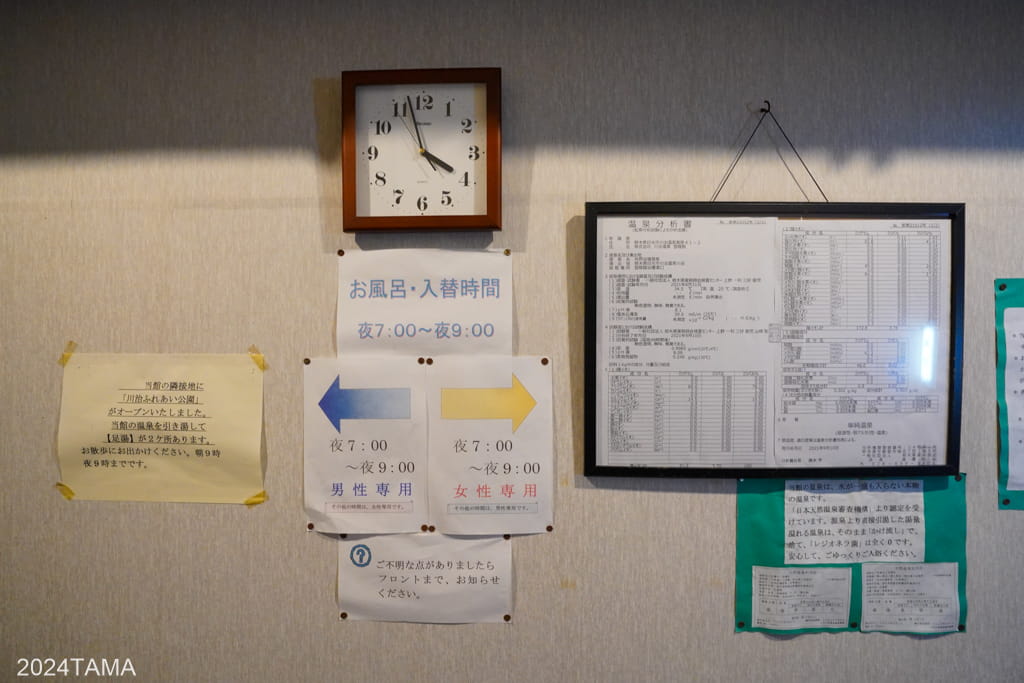

登隆館の温泉を一言で言い表すなら「夏向き」の温泉で、源泉温度34.5℃のところを加温して約40度弱に設定されています。ただ体感ではそれ以下の温度では?と思うくらいに温く感じられ、冗談抜きにいつまでも入っていられるほど気持ちがいいのが特徴です。なお川治温泉の中で完全な源泉かけ流しの施設は3ヶ所しかなく、登隆館はそのうちの1ヶ所。後述する浴室の雰囲気も含めて温泉に入っているときの居心地の良さは半端ではありませんでした。

温泉趣味をやっている人にとって夏はなかなか温泉に行きづらい季節となるけど、源泉温度が低い温泉はそんな中で救世主のような存在。単純に温度が低いため身体に優しいし、長湯もできるして一石二鳥です。

- 源泉名:共同浴場源泉

- 泉温:34.5℃

- 泉質:単純温泉(低張性弱アルカリ性温泉)

- pH:8.1

- 知覚的試験:無色透明、無味無臭である。

- 効能:火傷、切り傷、神経症、リウマチ性疾患、術後回復、美肌効果大

- 注記:殿方用風呂と婦人用風呂が入れ替わる時間(19:00~21:00)あり。加温されていない源泉温度のままのぬる湯時間(23:00~6:00)あり。

まずは自分が今いる3階から温泉がある1階へ。階段を使う場合は2階分下ることになりますが、これ以上シンプルな階段を見たことがないくらいに無骨な内装をしています。

登隆館は窓から見える屋外と屋内との明暗差が大きく、特に温泉へ向かうこの階段の踊り場は壁一面に達するほどに窓が大きくとってあって素敵だ。

エレベーターを使用する場合はこんな感じです。このエレベーターも相当年季が入っている一方で、階数や「開」「閉」のボタンを押した際の感触は最近のエレベーターよりも古い年式の方が好き。個人的にはしっかりボタンを押し込んでいる感覚がある方が好みです。

階段を下って左側に進むと手前側に女湯、次いで奥側に男湯があります。上で書いた通り男湯・女湯は時間によって切り替わるため注意が必要だけど、入口の前のランプで簡単に判別可能です。上の写真でいうと手前が女湯、奥側が男湯になっているのが一目で分かります。

奥側の浴室(広い方)は広いだけあって脱衣場も広く、一度に大人数が入ることになっても問題ありません。学生の合宿時等で大勢で温泉に入る時は楽しかっただろうな。

そしてこちらが登隆館を代表する温泉の浴室。あまりにも雰囲気が良すぎて一目見ただけで虜になってしまった。

まず浴室全体が横にも縦にも広いので屋内にいながらも窮屈さを感じず、それでいて川側の壁一面が窓になっています。これによって屋外の自然光を多く屋内に取り込むことができ、電灯の灯りに頼らずとも浴室を自然に照らしている。次に浴室を構成する要素については様々であり、床には丸石、柱・湯船・湯船の縁には古びたタイルが使用されていました。色もそれぞれ碧色・黒色・水色とメリハリがついていて湯船の存在感を際立たせています。ところどころタイルが剥げて下地が見えている点も好き。

湯船の形状は角張ったものではなく円弧を多用していて見るものに柔らかい印象を感じさせ、円弧のRが大きいことによって湯船に自然と吸い寄せられていきそうな親和性もあるように思う。実際に円弧部分に上半身を寄りかからせたときのフィット感の高さは相当なものでした。

あとはなんといっても、ローマをモチーフにしたと思われる向かって右奥方向の一角。ここの秀逸は群を抜いている。

太い柱の下部には湧き出る温泉を受け止めるための皿が設けられており、縁から溢れた温泉が湯船に少しずつ注がれている。湯船は柱を中心に丸を描くように形作られていて、湯船の向こう側の窓に生えた植物によって自然光が適度に遮られている…。植物の緑と湯船底のタイルの水色との色合いの対比も実に見事だ。

温泉そのものの効能を含めて屋内の要素だけでも登隆館の温泉は素晴らしいものですが、その良さを引き立てているのが全面窓という構造と生い茂った植物であることは間違いありません。外観から見たときには単純に歴史のある建物だな程度にしか思っていなかったのが、温泉に入ることによって植物の美しさをより強く感じることができる。これは実際に泊まってみなければ認識できないことであり、それを体感できていることが嬉しいです。

早速温泉に浸かってみると確かにとても温く、温度が要因で入浴を切り上げようとは思わないくらいに長湯ができます。肌触りは普通でこれといった癖がなくて、湯あたりが柔らかく身体に優しいという触れ込みの通りに成分が身体に浸透していっているような感じ。

目の前の皿から湯が注がれる様子を眺めつつ、夕方に差し掛かっている時間帯の中でまどろむように温泉に入っている自分がいる。このホッとする空気はこのまま昼寝でもできそうなほどだ。

夕食~翌朝

温泉から出て部屋に戻り、畳で寝転んでいると夕食の時間です。登隆館の食事は夕食・朝食ともに部屋出しとなっていて、どこかの会場に向かう必要はありません。なお運んできてくれたのは旅館の方というよりはバイトっぽい若めの方で、食事の説明もあまり慣れてなさそうな印象で新鮮でした。

夕食の内容は栃木和豚の胡麻味噌焼き、手作り味噌仕込みのざくざく鍋(野菜をざく切りにしているから?)、うどん、ネギトロ、ごま豆腐、岩魚の塩焼き等が並びます。

最高に美味しい品ばかりだったので秒で完食しました。温泉の温度が低めとはいえ、なんだかんだで長く浸かっていれば体力をいくらか消耗するもの。温泉に入ることで空腹感を得てからの夕食の流れは幸せが増幅される。

旅館の食事の内容なんてどれも同じ…という人もいる一方で、登隆館の食事は明確に違いを感じました。豚肉の胡麻味噌焼きやざくざく鍋は自分が初めて食べる料理だし、ざくざく鍋については予約サイトでも「当館のメイン」と記載されているほどの名物料理のようです。その宿にしかない料理をいただくことも宿泊の醍醐味の一つであって、現に自分はそれを目的に宿泊先を決めつつある。これからも新鮮さを味わうことを忘れずに投宿を続けていきたい。

夕食の後は再度温泉に入った後に就寝。部屋自体が国道からかなり離れていることに加え、1フロアあたりの宿泊者数も多くないので静かに眠ることができました。ベッドが適度にフカフカだったのも寝やすくてよかったです。

翌朝は朝食前に温泉に向かい、お腹を再度空かせてからの朝食タイム。

朝食の内容は湯豆腐、サラダ、鯖の味噌焼き、温泉卵、きんぴらごぼう、シュウマイ、海苔、昆布、納豆、ご飯に味噌汁、そしてご飯とは別にお粥が揃っています。全体的に胃に優しい料理ばかりで品数も多く、このあたりもよく考えられている。

というわけで、登隆館での落ち着きのあるひとときはこれで終了。ご主人にお礼を言い、再訪する時期を検討しながら車を走らせました。

おわりに

川治温泉 登隆館はここにしかないと言っていいほど居心地の良い温泉を持っており、温泉に不向きな夏の時期にこそ泊まってみてほしい宿。内装や設備はいくぶん古いかもしれないけど、昭和の時代を味わいながらノスタルジックな気分に浸りたい、あとできれば温泉で長湯がしたいという方にはおすすめできるところです。時間に余裕があれば二泊、三泊と多めに滞在して、日頃の疲れを癒やすのもいい選択かもしれないな。

おしまい。

コメント