今回はロードバイクで高知県を走ってきました。

車載を利用して長期休みのタイミングで遠くに行くことに決まり、ライドの場所に選んだのが高知県。ライドだけが目的ではなく、車中泊も組み込んで運転しながら観光中心で西日本を巡っていく行程にしています。ロードバイクで走るのは高知県だけですが、今までに行ったことがないところを中心にルートを検討しました。

今回走る場所を簡単に説明すると単純明快で、高知県の海と山が目当てです。それぞれのルートは四万十市~足摺岬往復、越知町~仁淀川町となっており、海だけ・山だけではなく両方を走ることで夏の高知県の良さを最大限に楽しんでいく。今回のライドコンセプトはこれだ。

四万十~土佐清水~足摺岬

初日のルートは至極単純で、四万十市街を出発して国道321号~県道27号を走って高知県最南端である足摺岬に到着。周辺を散策した後にスタート地点に戻って来る形です。

夏場のライドなので安全のために走行時間を少なくする必要があり、また今年の夏の気温に身体がまだ慣れていないことから補給地点が多い国道321号を通る方針にしました。四万十からしばらく走れば土佐清水という大きな町があって、土佐清水から足摺岬までは片道13km程度。土佐清水は店も宿も多いため拠点として便利です。

足摺岬までの距離は片道約43km。今回は少し多めに散策したので往復で100kmくらいになりました。

ちなみに公共交通機関オンリーで高知県四万十市までアクセスするのはかなり大変(近場に新幹線駅・空港がない)だけど、車なら移動に関して融通が利きます。ロードバイクを車載する際の良いところの一つは「遠方の土地で朝方に出発できる」ことで、これを公共交通機関のみの移動でやろうとするとお金が余分にかかってしまう。まあ車中泊って体力がある若いときにしかやれないので、今のうちにたくさんやっておこうと思いました。

というわけで足摺岬に到着した写真がこちらになります。

朝方なのに道中の気温が高すぎて停車するのすら億劫になり、気がついたら現地に到着してました。アップダウンがほぼない平坦ルートだったので特に問題はなかったです。

日本国内において「岬」と名がつく土地の周辺には人工物が少ないもの。地形の端部に位置するので人口が集まりにくくて居住地としては発展しにくく、代わりに雄大な大自然が広がっているのが特徴です。

その点については足摺岬も例外ではなく、駐車場の他の施設は飲食店が数件とお寺があるのみ。

足摺岬観光案内所の近くで猫ちゃんに遭遇。割と人馴れしている様子だったけど近くに住んでいるのだろうか?

そんなわけで足摺岬に着きました。

足摺岬は高知県最南端、そして四国最南端の岬であって、同じく四国内の岬である佐田岬や室戸岬の親戚みたいな存在。そういえば四国ってなんか至るところが尖ったような形状をしていて、地図上で見ただけでも「端っこ」を認識しやすいと思います。

眼下に広がる太平洋の大海原、打ち寄せる白い波、切り立った崖、そしてその上に広がる緑。特に切り立った崖については岬特有の地形であり、これら全てが揃った景観は陸地の端部でなければ味わえないもの。自分が今住んでいる日常からでは想像もできないような景色の落差であって、改めて自然の美しさを体感できました。

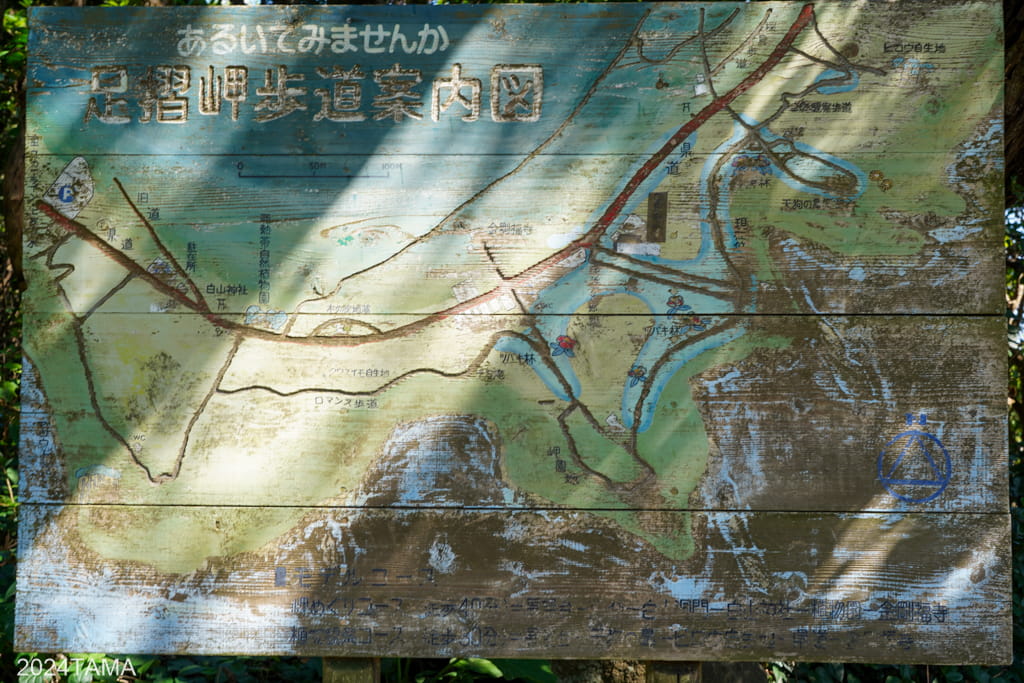

足摺岬周辺には長めかつ高低差のある遊歩道あり、灯台あり、お寺ありと散策に向いているスポットが多いです。

高知の海の美しさ

足摺岬から土佐清水市街へ帰る復路の道中になるといくぶん暑さにも慣れてきて、今走っている目の前の道路以外にも目を向ける余裕が多少出てくる。

ただ道を走るだけでも高知の海そのものは目に入るけど、徒歩の散策と組み合わせることで体験はより濃いものになる。近くにある白山洞門ではまさにそんな時間が過ごせました。

白山洞門は海岸沿いに形成された花崗岩の岩場であり、海の侵食によって巨大なアーチが形作られています。岸壁の迫力ある荒々しさに加えて、岩の上部に広がる小さな森が年月を感じさせる。海の近くには岩、海の近くだったら木々という風に個別に存在している要素がここにきて一つになっているところが実に素敵だ。

なお写真だとよく分からないと思いますが実物は本当に巨大です。自然の大きさ…実際の寸法だけでなく存在感も…にはいつも圧倒されてばかり。

さっき訪れた足摺岬では自分がいるところと海面との高低差がかなりあったのに対して、白山洞門があるのは見ての通り海面のすぐ近く。従って自分の足でその高低差を埋める必要があって、気温が高いなか徒歩で上り下りをするのは結構疲れました。でも、この地形を直で体感するためには自分の身を移動させるしかない。

ここまでの行程を振り返ってみると、スタート地点は静かな四万十川の流れが印象的だった。そこから陸地を通って足摺岬へ至ると地形の様相が一変し、太平洋を目の当たりにしつつ波しぶきを眼下に見る雄大な展望。同じ水という要素が、川と海で全く異なるという点にとても惹かれる。

続いて訪れたのは松尾漁港 海老洞というところで、高知県ならではの漁村風景を楽しめるスポットです。

ここはその名の通り海沿いの集落に設けられた小さな漁港ですが、一般的に想像するような漁港とは毛色が少し異なっている。人工物こそ多めなものの県道からも少し離れており、驚くほどひっそりとしています。案内も特にないのでネットの情報がなかったらちょっと気が付かないかな。

漁港の中心部から少し歩いて湾を迂回し、お目当ての洞窟(海老洞)に到着。海面から洞窟内は直結しており、間近で眺められるほか上にある小さな橋から全体を見渡すこともできます。

特筆すべきはその透明さにあり、比較的浅瀬とはいえ結構な深さがあるのにも関わらず海底が視認できるほど透き通っていました。洞窟内と日向との明暗差も含めてとても雰囲気がよいです。言うなれば「夏休みはこういう場所で時間を忘れて過ごしたい」と心から思える場所。本当に素敵だ。

白沢洞門~海老洞周辺は少し離れるだけで地形が全く異なっており、走行距離に反して風景がコロコロ変わるので飽きることがありません。

今まで全国の海の景色を巡ってきた感想として、自分は海底が見える程度の浅瀬が好きなんだと気づきました。深い海は濃い青色をしているのに対して浅い海は比較的明るいコバルトブルーの色をしていて(沖縄などが顕著)、個人的には後者の方が明るい気分になれる点で特にお気に入り。

あと浅瀬の近くには集落や港、砂浜などの別の要素がセットになっていることも多くて、全部まとめて色彩豊かな一つの風景を形成している。そういう穏やかな風景が好きなのは、自分が瀬戸内で生まれ育ったという背景が関係しているのかも。

その後はうだるような暑さと格闘しつつ来た道を戻り、無事にスタート地点まで戻ってきました。

「夏」という季節を体感したいのなら海を訪れるのが手っ取り早いけど、足摺岬周辺の夏は自分の想像を超えていました。ただ単純に太平洋の存在を認識できるだけではなく、長い年月をかけて形成された地形が海の風景を引き立てている。ゆっくりとした時間の流れを感じながらのライドはとても気持ちがいいものでした。

高知の山と集落を巡る

一夜明け、翌日に訪れたのは高知県の山。前日に海沿いを走ったので今日は山の風景を巡っていく。

四国は全体的に山がとても多く、海沿い以外はほぼ山が占めているといっても過言ではありません。同時に四国の山岳部を走るということは補給がほぼ期待できないため、夏場は特に水分不足でくたばることがないようにルートをよく吟味する必要があります。

この日泊まった旅館の中でエアコンで涼みながら検討した結果、越知町~仁淀川町の県道18号を中心に走ってみることにしました。主な目的は山の中に佇む聖神社という神社で、ここを訪れた後は流れに身を任せて適当に走っていきます。

走り始めて早速、自分が好きな風景が目に飛び込んでくる。

自分は風景の中でも人の営みが感じられる「集落」が特に好きであって、大自然の中に古びた町並みがあると嬉しかったりします。仁淀川周辺はまさにそういう景色が多く、秘境感を感じられる山奥+透明すぎる川+集落、というセットがいたるところにある。

自分が想像する"高知県の夏"の印象はどちらかというと海よりも山や川のほうが強く、毎年訪れたいと思うほど魅力的なスポット。多くの日本人が懐かしいと感じる(と思っている)ノスタルジックな景色が味わえます。

しばらく走って県道から外れ、堂林の滝という滝に到着。

ここまでの道中も個人的にお気に入りで、車一台がようやく通れるような細い道を行くのがロードバイクならではだと思います。同じ道を車で走るのは大変だし、自転車のフットワークの軽さを最大限に活かすことができる。

で、この堂林の滝は「堂林」という地区の一角にあることからこの名前が付いたっぽいです。

集落の中を通る道を逸れて川へと下っていくと小さな橋があり、その対岸に滝がありました。

こういう風に地元の人が使用するために設けられている橋だったり通路だったりが私は好きです。ここはもちろん観光っぽさは微塵もなくて、ずっとずっと昔から集落の人の生活とともにあるこじんまりとした景勝地。必要最小限の幅を持ったコンクリ製の橋、橋の下の川の静かな流れ、適度な蒸し暑さ。そして周辺一帯を覆う新緑の木々と苔が時間を忘れさせてくれました。

山の中に入っていくと本日の気温の高さが多少和らいでくれて、単純にこの場所にいるだけで快適です。

聖神社への参拝路

滝を後にし、分岐を今度は左に曲がって目的地の聖神社へ向かうことに。

ある一角では、道路のすぐ脇に旧道と思われる石積の古い道が残っていたりもしました。最近になって「道」そのものに惹かれるようになった自分としては実に魅力的だ。

例えば国道の近くに草で覆われた旧国道があったり、昔は多くの人に使用されていたけど今はそうではない道。人の気配がない山中で歴史ある遺構に出会えるのは貴重です。

聖神社に到着。神社へ参拝するには舗装路から山の中に分け入って軽登山をする必要があります。

神社といえば多くは人が多い場所、町の中だったり村落の中心部などに位置することが多いですが、聖神社については人の生活地域から離れた奥地にあるのが特徴です。一説によればその始まりは江戸時代後期にまで遡るとされ、平成になって荒廃していたところを地元の大工さんによって修復されて現在に至ります。

参拝に登山を要する点でいえば山そのものを御神体とする神社(立山や剱岳など)がパッと思いつき、その通常ではない立地に興味が湧いたので訪問を決めました。

参拝路はこんな感じで、普通の山道だと思っていたら意外と本格的で面食らいました。鎖場や木道もあってビンディングシューズだと少々つらい部分もあります。参道と呼ぶには道なき道になっている箇所も所々にあって、本当にこの先に神社があるのか疑問に思ってくるレベル。

ただ自然はとても素晴らしく、秘境という言葉がとても似合います。

15分ほど山道を登って聖神社(土佐の投入堂)に到着!

到着したときの驚きはかなりのもので、何せ平地が全くない山肌の奥に平地が急に現れてきます。石を積み上げて形成された平地の上に神社の社殿がただ乗っかっているだけで、さらにその建物の奥や真上には岸壁がそびえている。ほんの少しの振動で全体が谷側に滑り落ちてしまいそうに見えるほど、絶妙なバランスの上に建てられているのでした。

また通路と崖の境目がほとんどなく、16mmの広角レンズを使用してようやく上のアングルで撮影できるほどです。断崖絶壁の岩陰にすっぽりと収まるように建てられていることが分かります。

社殿の中の様子。古い写真や絵馬、お賽銭入れ、おみくじもあって一目で神社と分かる内装になっていました。しかし床については薄い床板一枚で構成されており、体重のかけ方をちょっと間違うと底抜けそう。

でも、心から落ち着ける。自然の音以外は何も聞こえてこない静寂さの中に自分は居る。窓から入ってくる風を感じながら、丁寧に整備されていて今も地域の人に愛されている神社なんだろうなと考えたりしてました。

窓から見えるのは自然100%の眺め。ついさっきまで家屋や道路といった人の存在を感じられる要素を見てきただけに、目に入ってくる情報量の違いにびっくりするばかりだ。

日常の喧騒から離れ、聖神社のような神聖な場所でゆっくりと過ごしていると心地よい気分になる。人生には安らぎを得る時間が必要なんじゃないかなと思います。

長者の棚田と集落へ

放心状態で聖神社を後にし、残る行程はスタート地点に戻るだけ。

県道18号に合流してから西に向かい、峠を超えて国道439号を目指していきます。

四国を象徴するような特徴的な景観。

とにかく山が多いため道が曲がりくねっており、道の脇の傾斜地に家屋や棚田が形成されている。他でいうとJR土讃線や国道439号沿いでよく見られる風景ですが、たとえここがどういうところか知らなかったとしても走っているうちに四国だと気が付きそう。

ずっと坂道が続くキツさは身体にこたえる一方で、これは言い換えれば短距離の中で目まぐるしく地形が変化しているということ。ロードバイクで散策をするのに向いていると言えます。

大峠までの上りはつづら折り多めで(=斜度緩め)で上りやすく、夏場のヒルクライムでも問題ない感じでした。

繰り返しになるけど通行が困難な険道・酷道ってロードバイクだとめちゃくちゃ走りやすいです。車だと道幅が狭くてハンドル操作が緊張する…という場面でも自転車だと全く気にならないし、むしろ交通量が皆無なので走ることに集中できる。個人的には中途半端に大きい道路の方が走りづらいかもしれません。

順当に下っていって長者の町並みに着きました。

ヒルクライムは一般的に頂上からの眺めを楽しむためにやるものだと思うけど、この県道18号についてはむしろ逆。峠の東西の麓にある道のうねりや集落を眺めるために高度を稼ぐという意味合いが強いです。今回のルートだと、鬱蒼とした林の中を抜けていった先に人々の生活の場が広がっていたという事実に感動しました。こういう体験ができるのも四国の魅力の一つですね。

この圧倒的な開放感と、それでいて特に観光地ではないというひっそり感。今この瞬間だけは自分だけがすべてを見渡せていると思うと自然と笑顔になってくる。

ここまで走ってきて割とお腹が空いたため、集落内にある「農家レストラン だんだんの里」で昼食にしました。注文した日替わり定食は素朴な味わいで、盆休みの人の多さや騒々しさとは無縁の食事を楽しむことができました。

その土地の名産品やグルメを目的にするのももちろんよし。一方で計画も何もなく、ふらっと入ってみた定食屋でのひとときが心に残ることもある。

その後は無事に出発地点に帰還し、四国から中国地方を目指して車を走らせました。短時間ではあったものの、今年も高知県の夏を実感することができて嬉しい限り。

車載を活用すれば遠方に行きつつ好きなタイミングで半日とか一日走ることができて、ライドと観光を同時に行うことも難しくありません。行ける範囲で最も効率的な行程を今後も実施していきたいと思います。

おしまい。

【追伸】

今回はKUALISの変速をDi2から機械式に組み替えてから最初のライドとなりました。どうやら自分には機械式変速の感触の方が合っているようで、峠への上りや軽い下り道でSTIレバーをガチャガチャやるのが実に楽しかった。KUALISはこれが最終形態になると思います。

コメント