今回は山形県大蔵村にある肘折温泉 松井旅館に泊まってきました。

肘折温泉は出羽三山の主峰・月山の麓に位置する山奥の温泉街であり、古来から湯治場として栄えたところです。温泉そのものの効能もさることながら木造旅館が建ち並ぶ「町」としての雰囲気がとても好きで、季節を問わずに訪れているお気に入りの場所。気分的に今回はロードバイクで向かいたかったので、積雪量がとんでもないことになる冬の時期から少し外しての春の訪問となりました。

肘折温泉には前回泊まった三浦屋旅館、そして今回泊まった松井旅館をはじめとして魅力的な宿が多く、宿泊料金も幅広いので自分にあった宿泊をしやすいのも良いと思います。

歴史と外観

松井旅館の創業は明治初期で、現在の女将さんで9代目となります。

ご先祖は江戸時代にこの地区で医者を営まれており、明治時代に入ってから旅館業を始めたという異色の経歴が特徴の一つ。その影響で松井旅館の屋号は「元医者」と非常にわかりやすいものになっています。旅館の屋号は旅館の立地(山の近くとか)や創業者の名前などを付けるのが一般的なのに対して、以前の職業を屋号にするというのは珍しい。

なお女将さんはとても上品な方で言葉遣いも丁寧そのもの。松井旅館の歴史も詳しく教えていただけて滞在がより一層満足のあるものになりました。

まずは外観から。立地としては多くの旅館が軒を連ねる肘折温泉の表通り、つまり季節によっては朝市も行われる温泉街メインストリートのちょうど入口に建っており、おそらく肘折温泉を訪れた人の視界に必ず入っている建物といっても過言ではありません。

具体的に言うと色彩豊かな外観をしている横山仁右エ門商店のすぐ横、かつ前回泊まった三浦屋旅館の真向かいにあたります。肘折温泉内で買い物をしようとすると横山仁右エ門商店か、もしくは温泉街奥にあるカネヤマ商店のどちらかに行くことになると思うのでおそらく知っているはず。

構造としては見ての通り木造3階建て建築をしており、肘折温泉の狭い表通り沿いに建っていることもあって下から見上げると迫力があります。というか肘折温泉の表通り沿いの建物はほとんどが3階建てで、これも他の温泉街と比較すると珍しいポイントだ。

建物は表通りに面した本館と、その奥にある新館から構成されます。上の写真に示したのが本館で、全体的に突出した部分がなく白い壁で覆われていて木造の部分は控えめ。

1階部分に着目すると表通りの東側から順に玄関入口、家族湯(格子で覆われている部分)、そしてそのまま左側へ視線を移していくと建物全体が奥まっているところに客室部分が続きます。あと完全な雪国だけあって、積もった雪の重みで窓ガラスが割れないように1階客室の外側には即席の壁(青い部分)が追加されていました。一方で2階や3階に目線を移すと、窓の内側には昔ながらの欄干がそのまま残されていることが確認できます。

三浦屋旅館でもそうだったけど、松井旅館においても同様に玄関近くの表通りに面したところに温泉があります。この配置は他の温泉地ではあまり見たことがないので、肘折温泉の旅館ならではの特徴なのかもしれません。

建物奥へ進むと本館の裏側に新館が繋がっています。

2階建ての新館は1階に男女別の温泉、2階が客室という造りになっており、昔は本館の建物と本館1階の家族湯だけの構成だったのが、新館が増築されたことで客室数も温泉の数も増えました。従って現在では家族湯に加えて男女別の温泉にも入ることができます。

温泉旅館において宿泊可能人数を増やすために棟を増築するのは割と一般的ですが、客室だけではなく温泉の数も増やしている点が素晴らしい。1箇所しかないよりは2箇所、3箇所と多い方が滞在中の体験もより充実するというものです。

館内散策

本館1階 玄関~廊下~玄関ロビー

それでは玄関を入って屋内へ。

玄関には雪が降る冬の間だけ玄関フード(風除室)が設けられており、玄関フードの戸を開けたところに本来の玄関があります。上部には大きく「松井旅館」と書かれた看板があって存在感は十二分。

なお建物のちょうど角部に玄関が位置しているため、玄関フードがない温かい時期は北側と東側の二方向から玄関にアクセスできます。あと他の多くの旅館は玄関の扉を開けるといきなり目の前に表通りがあるのに対して、松井旅館の玄関は扉と表通りの間にワンクッションとなるスペース(玄関ポーチ)があるので安全側の設計ですね。

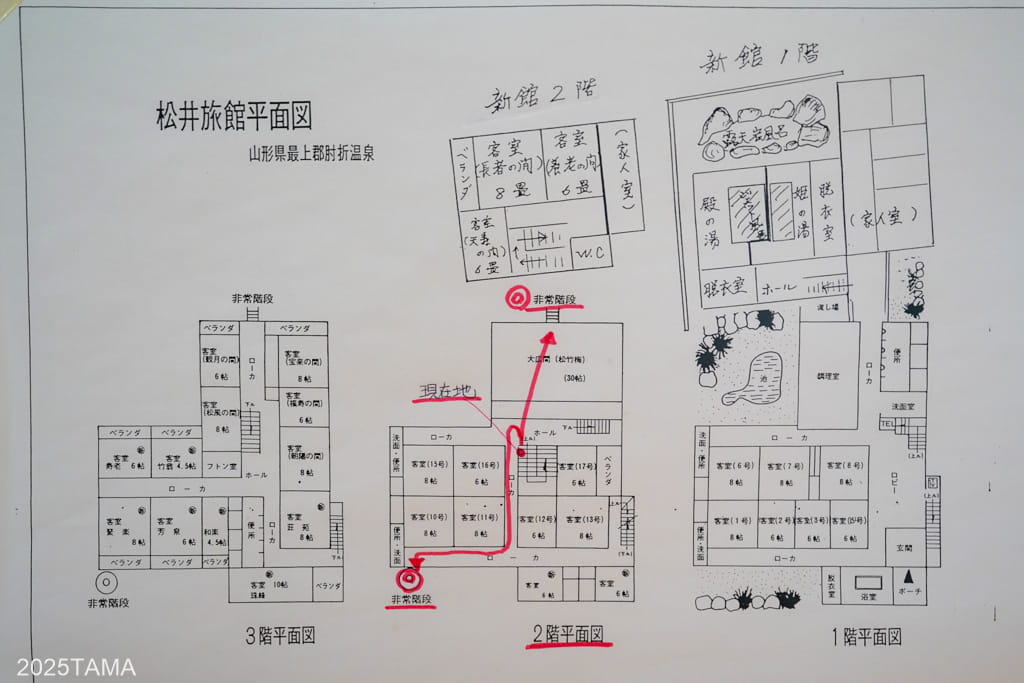

ここで館内図を示しておきます。まず本館1階と2階は湯治形式の客室(部屋名が号数)がずらっと並び、3階については比較的近代的な新しい客室(部屋名が宝来、福寿など凝った名前)が並んでいます。

これらの造りの違いは廊下と客室の配置にも現れていて、1階と2階は建物外側に面した廊下の内側に客室があるのに対し、3階は建物外側に客室が面し、その内側に廊下が通っています。3階の造りは各部屋が障子戸や襖戸ではなく「壁」で仕切られており、さらにはベランダが設置されている部屋もある。館内図を見ると色んなことが分かるので投宿時にはまず最初にじっくり眺めるようにしています。

本館1階を奥へ進んでいくと厨房や洗面所、トイレがあり、その奥が新館です。本館と新館の行き来が可能なのは1階のみであること、また館内図の新館の部分だけ妙に手書き感があることなどから、新館は割と近年に増築されたことが推察できました。

玄関を入ったところの様子。なお玄関や玄関ロビー上の天井などは明治時代から変わっていません。

旅館の規模に見合った広々とした玄関土間の向こうにはこれまた広い玄関ロビーがあり、玄関周辺の見通しが非常に良いです。空間的に遮るものがない上に天井も高く、屋外から屋内へと切り替わってすぐ視界に入ってくる光景がこれだったのでインパクトが凄い。比較的新しそうな外観とは正反対に、玄関周辺には歴史ある古い造りが至るところに見られました。

動線としては玄関土間の右側に2階への階段、玄関ロビーを直進していくと温泉と新館があります。左側の細い廊下を進むと家族湯と本館1階の客室が続き、いわばこの玄関が松井旅館の中心部のような場所です。

さっきも書いたけど玄関周辺の造りがもう本当に凄い。

天井に至っては巨大な梁がむき出しになっており、松井旅館の中で荷重が一番かかる1階部分をどれくらいの大きさの木材がどういう支え方で支えているのか、その様相をじっくり確認できるようになっています。経年により黒く変色した木の力強さは半端ではなく、この天井の下にいるととても安心できる。

天井以外にもすぐ左側の客間の壁や柱、それに階段床部分の板などが同じ色の木材で構成されているため、これらがつくられた年代はおそらく同じ。数え切れないほどの客を迎え入れてきた旅館の一部がこうして今も変わらず建物を構成していると思うと感動しました。外観から内装への落差がより大きいことも、感動に拍車をかけていると思います。

玄関上がってすぐ左側は人形やポスターなどが飾られた展示部屋になっており、障子戸上のスペースには旅館業・食品衛生活の優良店舗である印や米飯提供業者登録証、さらには旅館業法による旅館営業や食品衛生法による飲食店営業の許可証がありました。

こういう展示物を見て回るのも結構好きで、旅館の歴史を物語る要素の一つでもあります。

展示部屋は玄関のすぐ近くなので目につきやすいですが、旅館において玄関ロビー以外にこういう部屋が設けてあるのは珍しい。おそらく季節に応じた展示物を楽しめるはずです。

で、古びたタンスの上に置かれているのが薬研(やげん)という道具。

これは何かというと材料を細かく粉にするための道具で、要は薬作りには欠かせないもの。松井旅館の前身が医者だったという証左の一つですね。

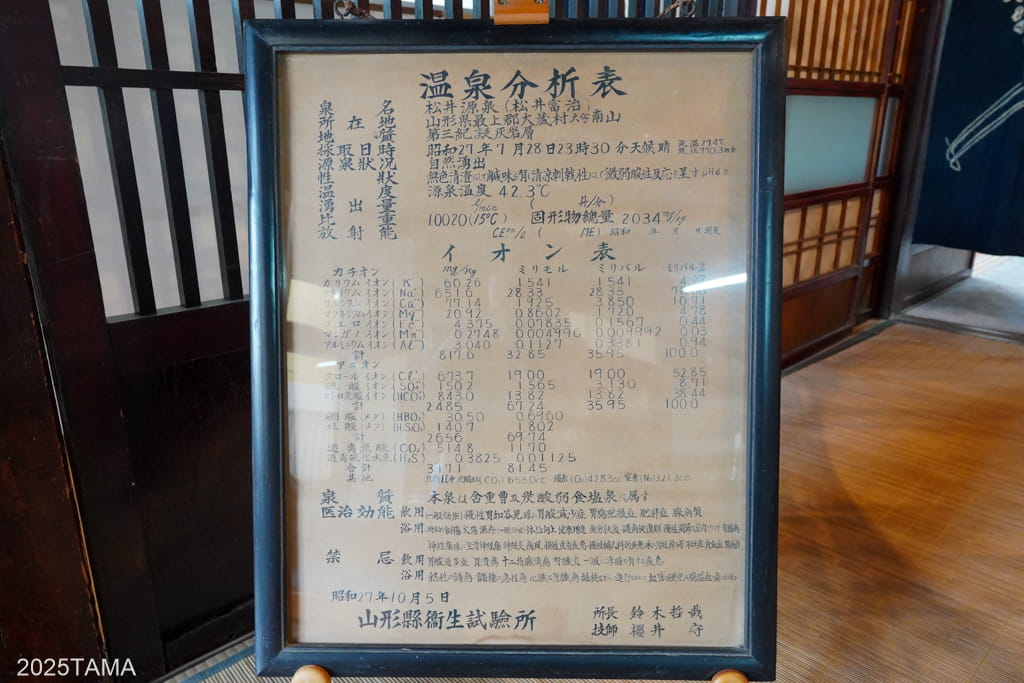

その他には、昭和27年(1952年)に作成された家族湯の温泉分析表が展示されていました。

「山形県衛生試験所」というところが作っているもので、現代の温泉でよく見かけるような印刷されたものではなく完全に手書き。数十年前の資料がこうして残っているのは貴重です。

表通りに面した展示部屋前の廊下を進んでいくとすぐ横に肘折温泉周辺の歴史書や漫画が置かれた部屋があり、その向かい側に家族湯の入口があります。この部屋には読み物のほかに座って読めるようなソファも一緒に置かれているので、暇になったらここで読書にふけるのも選択肢の一つ。展示部屋に引き続いて読み物がある部屋が別途設けられている点も珍しく、夕食までの時間にここで過ごしていたりもしました。

廊下をさらに進むと右側に客室(一番と二番)があり、突き当りにトイレがあります。廊下の窓側に目を移すと外観を確認したときに見えた雪用の覆いがあり、これで整合がとれました。

玄関へ戻って、先へ少し進むと衝立の奥に玄関ロビーがあります。

スペースが広くてソファが3つも置いてあるほか、石油ストーブやテレビまであってしっかりくつろぐことが可能。あとは玄関から段差や区切りなくシームレスに玄関ロビーへと繋がっているのがなんというか良い。玄関ロビーって割とこじんまりとしていたり、廊下の隅っこにぽつんと存在している事が多いけどここでは真逆。玄関土間と同じくらいに面積があります。

そして玄関ロビー上の壁には、松井旅館の屋号である「元医者(医の旧字体である「醫」が使用されている)」と書かれた大きな看板がありました。大きさ的に昔は玄関など、宿泊客に松井旅館をアピールするための箇所に取り付けられていたのかもしれません。

旅館における屋号って一般的にはそもそも目に見える形で飾られていなかったり、飾られているにしても文字ではなくマークだけというところが多いです。しかし松井旅館ではこのように太い金文字で書かれているあたり、屋号が特別な意味を持っていることが看板からも理解できました。そういえば肘折温泉の旅館同士は旅館名ではなく屋号で呼び合うと聞いたし、とても新鮮な風習だ。

玄関ロビーの奥には新館への廊下のほかに本館2階へ上がるためのもう一つの階段があったり、左側には女将さん達が使用する居間などが並んでいたりします。先ほど見た表通り側の客室4部屋と同じ大きさの部屋が裏側にも並んでいるわけです。

廊下の内側に客室が並ぶ構造だと廊下の直線部分が自然と長くなり、端に立ったときの見通しがとても良い。特に建物の端から反対側の端が見えるのは旅館側と宿泊客側、相互を視認しやすくなるので便利ですね。また曲がり角が少ない分、掃除もしやすそうです。

本館2階 廊下~客室

続いては玄関近くの階段を上って本館2階へ。

こちらの階段は途中で踊り場を介さない一直線状のもの。幅も1人分しかなく古い造りだということが分かります。階段を上がって折り返したところに3階へ続く階段があり、つまり玄関からすぐに1階から3階までアクセスが可能。これは例えば物を買いに行ったりする際にも便利で、客室と屋外との距離感が近いのは心理的にも楽になれます。

階段と廊下の間には、手すりと壁が一体化したような柱状の意匠が見られました。しかもただの柱ではなくて一本一本に斜めの切込みが入っています。

廊下を直進していくと1階と同様に内側に客室が並び、窓際には洗濯物が干せるように物干し竿がかけられていました。特に湯治で長期滞在する中では服や下着を適宜洗って干す必要があり、客室内ではなく乾きやすい窓際に干しスペースがあります。これは廊下と客室の配置が現代の家屋とは明確に異なる古い建物独特のメリットです。

廊下の配置は1階と異なり、「H」の形をしているので建物奥へ向かう中廊下が中央付近にあります。この中廊下に面している部分は通常の壁になっていました。

建物奥の動線は向かって左側に客室が続き、客室の前には洗面所や流し、自炊用の冷蔵庫、コンロ、ゴミ箱などが置かれています。

また食器やヤカンの棚の向こう側には食べ物を運ぶためのエレベーター(小荷物専用昇降機)があり、すぐそこの大広間や客室へ食事を運ぶために使われているようでした。

中廊下の横に3階への階段があります。

廊下を今度は右へ進むと1階へ降る別の階段があり、玄関ロビー前に繋がっています。

そして本館の一番奥に位置するのがこの大広間。広さは30畳もあり、船底天井、床の間、飾り窓や採光を得るためのたくさんの窓などこだわりが見て取れる部屋です。

主に湯治用途で使われてきた旅館だと思っていたので大広間の存在は当初予想していませんでしたが、時代的に長期療養よりも宿泊を重視するようになった影響によるもののようです。そう考えてみれば玄関からまっすぐ進んだところに階段があり、そこを上るだけで大広間にアクセスできるというシンプルな動線は宴会をやる上で便利だ。

本館3階 廊下~客室

2階は以上で、次は3階へ向かいます。

館内図で事前に確認済みの通り、松井旅館において雰囲気がガラッと変わるのがこの3階です。

3階への階段が建物中央にある時点で予測はつきますが、上がった時点でまず気がつくのは室内の薄暗さ。建物中央に廊下が通り、その外側に客室が並んでいるので窓の数が1階や2階と比較すると少ない。また客室同士が壁で区切られているために視界内に壁が多く、差異を感じやすくなっています。

客室の入口上には屋外から屋内へ入るときのような庇が設けられていて、これは古い木造旅館に見られる特徴の一つ。他の旅館でも同じような造りを見たことがあります。

3階の客室には踏込や広縁があるところもあり、さらに広縁には洗面所や冷蔵庫があったりするのでそれらを重視する場合は3階がいいと思います。また廊下に窓が少ないぶん客室内の窓が多く、滞在中は常に自然光を感じながらゆっくりできるはず。

廊下を歩いて徐々に表通り側へと移動。中廊下の先には2階と同様に小荷物専用昇降機がありますが、よく考えてみれば少数ならともかくこれだけの客室分の食事を1階から3階まで階段で運ぶのは多大な労力。この設備はあって当然の存在だと言えます。

3階の廊下の一部はまるで昔の学校校舎や病院のような雰囲気があり、自分が旅館ではないどこかに迷い込んだような錯覚を覚えました。

さらに廊下を進むと、先程1階から2階へ上る際に使用した階段へと戻ってきました。

こうして見ると本館の建物は1階と2階、それから2階と3階との間に階段が2箇所ずつある形となります。従って今自分がいるところから目的の場所へ行きやすく、また防災の観点からも優れている。玄関真横の階段は一気に移動するのに便利だし、廊下の配置がそれぞれ異なっているので面白い散策となりました。

本館1階 洗面所前~新館1階及び2階

続いては1階へと戻り、玄関ロビーを奥へと向かって新館に行ってみます。

廊下を直進すると左側に厨房、右側に洗面所とトイレがあります。洗面所の横には洗濯機と乾燥機がありましたが、長期滞在の場合に使用できるのかは不明。洗面所についてはこの季節なのでキンキンに冷えた水が流れており、温泉に行った後に飲んだりしていました。

あと、「洗面所」「御手洗」「掃除用具入」といった風に表記がしてあるのが好き。

微妙にカーブした廊下の先には「露天風呂 殿の湯 姫の湯」と書かれており、廊下を左に曲がるとまず最初に女湯、次に2階への階段、そして一番奥に男湯があります。

新館は本館と比べると多少こじんまりとしており、2階の客室は写真の通りです。壁紙や柱などが比較的新しいのが見て取れます。

新館の客室は単純に表通りから最も遠い場所にあるので静かそうなのと、あと階下の温泉へのアクセスがとても良い。一見すると玄関から遠い部屋だけど、ひっそりと過ごしたい場合は新館の方がいいかもしれません。

本館1階 泊まった部屋

さて、今回泊まったのは本館1階の玄関左側廊下に最奥に位置する「一番」の客室で、広さは8畳。

松井旅館においておそらく一般的に泊まることになるのは本館3階や新館2階の客室になるところ、今回は予約時に古い部屋を…とお願いしておいたので本館1階になりました。その旅館で一番古い部屋に泊まるのが好きな自分としては願いが叶って何よりです。しかも客室の名前が一番って、松井旅館の創業時から存在する最古の部屋っぽい感じが凄くて感動しました。

ここは明治時代から残る湯治用の客室であって、部屋の4面のうち2面がはめ殺しの襖戸になっています。昼間でも電気をつけないと薄暗さを感じる昔ながらの部屋の造り、飾り気が少ない無骨な意匠、こじんまりとした床の間など、畳の上に座ってみると居心地の良さを一層強く感じました。

設備としてはファンヒーター、ポット、テレビ、内線、金庫があります。エアコンはないので夏場は少し厳しいかもしれませんが、この時期はもちろん全く問題がないのと、そもそも肘折温泉自体の標高が高いのでそこまで気にならないと思います。

床の間に設けられている戸棚下の木目がもの凄かったので写真を撮りました。どういう切り出し方をすればこうなるんだろうか。

アメニティはご覧の通り、浴衣とタオル、バスタオル、歯ブラシ、羽織があるので準備する必要はありません。

こうして松井旅館での滞在が始まったわけですが、一番の客室は静かで過ごしやすいです。玄関からそこそこ距離がある上に、館内における動線から外れているので部屋の前を人が通ることもありません。強いて言えば部屋の目の前が表通りなので音が多少聞こえる程度で、それでも夕方以降は静かになります。総じて、今回この部屋に泊まることができたのは良い体験になりました。

温泉

男女別の温泉

寒くなってきたので次は温泉へ。

松井旅館の温泉は男女別のところと玄関近くの家族湯の2箇所があり、それぞれ異なる組合源泉を使用していて湯の質も微妙に異なります。家族湯については上述の通り、昭和時代の温泉分析表が残っています。

- 利用施設名:松井屋松井旅館

- 使用源泉名:組合2号源泉、組合3号源泉、組合5号源泉、松井源泉

- 泉質:ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩温泉

- 温度:源泉温度65.9℃、使用位置43℃

- 適応症:筋肉又は関節の慢性的な痛み又はこわばり(関節リウマチ、変形性関節症、腰痛症)、冷え性、胃腸機能の低下、軽症高血圧等

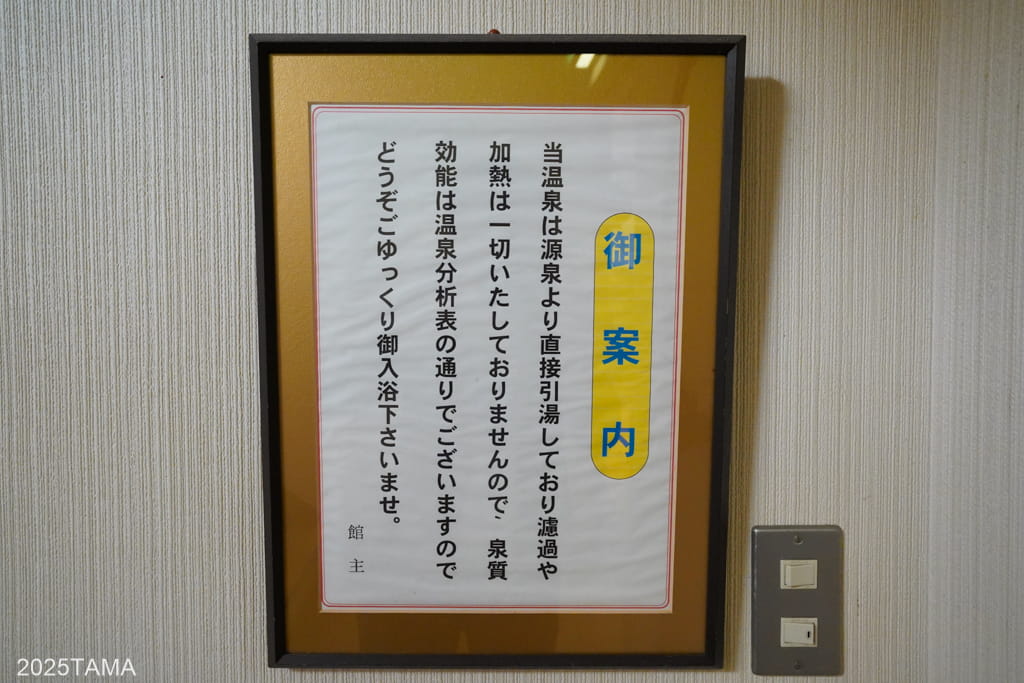

源泉温度が高いため加水ありですが、源泉から直接引湯していてろ過や加温は一切なし。またかけ流しで温泉を贅沢に堪能できるというわけです。

まずは男女別の温泉の方から。

湯船全体がかっちりとした石で構成されていて、床や湯船の縁、温泉が投入される湯口周辺が温泉の成分により赤茶色になっています。温泉の成分の濃さを数字や名称であれこれ言われるよりも、こうして目の前に色で示された方が説得力がある。身体の芯まで浸透していきそうな程が見ただけで理解できます。

浴室や湯船が石で造られているのは肘折温泉の他の旅館でも見たことがあり、これは肘折温泉の特徴なんだと思いました。例えば檜やタイルの湯船と比較すると身体への圧力は多少高めになる一方で、肌に触れたときの感触は個人的に好き。入浴中に体重を預けるに十分たる強度を感じることができます。

なお家族湯に比べるとこちらの方がややぬるめで色は若干緑がかっており、さらに湯面には成分の膜のような漂っている。この日は自分しか宿泊者が居ないこともあって男女別・家族湯ともに新鮮な状態で入ることができました。

表通り側の温泉(家族湯)

次は家族湯の方へ。自分が旅館に投宿した時点ではまだ湯を入れ始めたばかりのタイミングだったため、夕食前くらいに入りに行きました。

家族湯はその名の通り、一組ずつ入る形になります。他の人に気兼ねなく入れる反面、行く時間によっては少し待つこともあります。

浴室や湯船の雰囲気は男女別の方と同じです。湯船の広さもそんなに変わりません。写真だと分かりづらいけど湯の色が少し茶色がかっており、温度は高め(45℃)です。

こうして温泉に沈没していると、日中のライドの疲れが一気に癒されていく感じがする。距離的にはあまり走っていないとはいえ山越えをしているわけで、今日この日の疲れ、はたまた日頃の疲れも湯に溶け出していくようでした。やっぱり日中にそこそこの運動をしてから温泉旅館に泊まりに行く流れが自分にはベストのようです。ご飯もより美味しく感じられるし。

温泉から上がった後は洗面所で冷たい水を飲み、身体が徐々に冷えていくまで館内でのんびりしてました。

夕食~翌朝

そうこうしていたらもう夕食の時間(18:00~)。

松井旅館の食事は夕食・朝食ともに部屋出しとなり、部屋で待っているだけでOKです。

持ってこられた食事を見たところ、なんと膳で提供されて驚き。建物の造りだけではなく、食事の提供の仕方も伝統を今に伝えているという素晴らしさ。この膳の効果で美味しさが何倍にも感じられました。

夕食の内容は馬刺し、鮎の塩焼き、陶板焼き、豚しゃぶ、なめこのお吸い物、また肘折ならではの山菜料理が並びます。海沿いではない山中の環境にいることを実感できる品ばかりでご飯が進みました。

春先で雪がまだ残る東北山中の温泉街、そこでいただきたい食事を考えたときにこういう料理がいいな…と思い描いていた通りの料理を味わえる喜び。

やはり旅館の食事はその旅館の立地に影響されるものが食べたくて、海の近くなら海鮮、山の中なら川魚や山菜がメインとなるのが自然です。昔に比べたらどんな食材でも気軽に手に入るこの現代だけど、松井旅館のようにしっくりくる自然な食事が何よりも嬉しい。ご飯もおかわりして最後まで満喫できました。

夕食の後は服を着替えて夜の散策へと出かけていき、部屋に帰ってきてからはまた寒くなったので温泉へ行きました。寒くなると頭では分かっているのに夜の散策はやめられない。旅館に泊まっていて夕食後に出歩くような人は少ないようで、夜の明かりに照らされる町並みをじっくり味わえました。

翌朝は起きてすぐに温泉に行き、表通りを歩く人の気配を感じていたら朝食の時間です(8:00~)。

朝食の内容は鮭の塩焼き、わらびの味噌汁、とろろと生卵、海苔など。

鮭の塩焼きがまったく塩辛くなく、脂も乗っていてて美味しく感じられました。鮭の塩辛さは地域差が大きいと言えます。

そういうわけで、松井旅館での一夜は静かに始まって静かに終了。女将さんにご挨拶をして尾花沢方面へと自転車を走らせました。

おわりに

肘折温泉 松井旅館は温泉街の玄関口に建ち、古くは湯治宿として栄えた木造旅館です。建物全体に漂う静かな雰囲気や疲れを癒やしてくれる温泉、美味しい食事、そして女将さんの優しさに心が穏やかになれました。日頃の喧騒から離れてのんびり過ごしてみたい方には特におすすめできるところです。

おしまい。

コメント