今回は山口県長門市にある俵山温泉 泉屋旅館に泊まってきました。

俵山温泉は以前のライドで訪れたことのある山間部の静かな温泉街であり、温泉街中心部を通る細い路地を中心にして湯治向けの木造旅館が連なっています。今回泊まった泉屋旅館はその中でも一層存在感のある宿であって、念願の宿泊が叶いました。

泉屋旅館の歴史

まずは女将さんに伺った泉屋旅館の歴史について。

- 年代は創業・建物ともに100年以上前(少なくとも大正時代後期)で相当な歴史がある。現在の旅館としては1965年から営業を開始し、今の女将さんで4代目。昔は名前の先頭に「和」がついた和泉屋旅館という名前だったが、女将さんの先々代(2代目)が改名して今の名前になった。

- 表通りに面した3階建ての建物が最初に建ち、次いで奥の2階建ての建物が建てられた。そこから各所を改修して今に至る。

- 現在は女将さんとご主人の二人のみで営業されている。コロナ以降は特に客が少なくなり、従業員を減らしたこともあって一日の宿泊客を10人以下に抑えているがそれでも忙しさ的にギリギリらしい。宿泊者が少ない時期はお休みしている。人が多い時期は暖かくなってからで5月の連休時は特に多いが、今回泊まった2月は比較的少ない。

- 昔は湯治のために長期間泊まる人が多かったのに対して、現在では調子が悪くなったら病院に行くので湯治する人はいない。多くても3泊くらい。1泊〜2泊が多い。

- 俵山温泉の旅館は跡を継ぐ人がいなくて廃業される旅館が多く、それは今後さらに増える。泉屋旅館も例外ではなくネットに後継者募集を出している。

俵山温泉自体は約1,100年前に発見されており、古くから湯治場として栄えてきました。また温泉利用の効果が十分期待されかつ健全な温泉地としての条件を揃えていることから「国民保養温泉地」に指定されています。泉屋旅館は少なくとも大正時代には建物があり、規模が大きい湯治宿として俵山温泉の歴史をずっと見てきた宿といえます。

外観

次は外観です。

俵山温泉には表通り沿いに多くの旅館が並び、一目で旅館や木造3階建てだということが分かりやすい建物も多いです。泉屋旅館はその表通りの入口付近、向かって左側(北)に位置しています。

2階中央部の唐破風を境にして右側に旅館側の客室、左側に宿泊客用の玄関があり、それ以外は全体的に左右対称の造り。

表通りから見て認識できるのは「木造2階建てであること」くらいで、一見するとそれほど広くないように思えます。しかし泉屋旅館の本当の広さが分かるのは建物裏側から見た場合及び、実際に宿泊する際に館内に入ってから。今いる場所からでは全体像の1/3も見えていません。

氷山の一角ではないけどこういう風に泊まってみて本当の魅力が体感できるのは嬉しい。表通りそのものが結構狭く、後ろに下がって建物の後方を確認できない点もこの特徴に拍車をかけているようです。

玄関は表通りに直接面しているわけではなく、奥まったところにひっそりとありました。この形式は俵山温泉では他に見なかったので何か理由がありそうです。なおロードバイクはこの玄関横に置かせていただきました。

玄関周辺をはじめ、館内にも全体的に飾り・展示品の類は少なく控えめで落ち着いた印象です。あと軒先に竹矢来が設置されていました。

続いては裏通りにやってきたのですが…温泉街の散策としてこっちに走ってきたらとんでもない風景が目に入ってきた。場所的に泉屋旅館の背面はこのあたりだろうと思って探していたところ、出会った風景が上記の写真です。もう表通りから見える建物とは全然違う。広大な中庭に加えて正面と左側にそびえる棟、そして大きな門。これが泉屋旅館の真の姿なのか。

泉屋旅館はこのように表通りに面した木造3階建ての棟と、裏通り側の木造2階建ての2つの棟から構成されています。両者は広大な中庭を囲むようにしてL字の形のように接続されていて、表通り側の正面玄関は3階建ての2階部分に位置していました(つまり表通りと裏通りで1階分の高低差がある)。繰り返しになるけど表通りからだと建物全体がほぼ見えず、自分のように裏通りに来て初めて把握できます。

表通り側は他の建物が密集しているために車を止めるスペースがほぼなく、こちら側には女将さん達の車庫などがあります。他の旅館も同様の形をとっていました。

改めて眺めてみると本当に広すぎる。建物も大きいですが単純に敷地が広いです。

館内散策

3階建て棟 2階玄関~帳場前

外観は以上で、チェックイン可能時間になったので早速館内へ。

表通りから玄関に至るまでもかなり広かった一方で、屋内に入ってからも玄関土間の広さに驚かされました。しかし確かに客室数の多さを考えれば一度に大勢が玄関に集中することが考えられ、利便性を考慮してこの広さにしたのだと思います。

古い建物らしく天井は一般的な高さなのに対し、幅・奥行きともに十二分なもの。屋内に入ったという狭さを感じませんでした。玄関土間及び玄関周辺だけで並の客室以上の面積があります。

玄関を上がったところで客の動線は3箇所あります。まず正面の階段を上れば3階の客室へ続いており、左方向に進めば2階客室や玄関ロビーを経由して奥の2階建て棟に行くことができます。逆に言うとこの2階部分でしか2つの棟は繋がっておらず、玄関ロビーの一角は館内において交通量が多い場所となります。

3階建て棟の造りは以下の通りで、客室は2階及び3階にあります。

- 1階:女将さん達の居住フロア。別の玄関もある。

- 2階:客用の玄関、客室、トイレ、洗面所及び2階建て棟への通路がある。

- 3階:客室及び洗面所がある。現在主に稼働されている部分。

あと個人的に目を引いたのが帳場。玄関近くに位置しているのは他の旅館と同一ですが、玄関方面に面しておらずに中庭方向に面している点が珍しい気がする。また窓口がとても小さく、最初は気が付かずに帳場はどこだろうかと辺りを見渡してしまいました。

帳場の奥に居間や厨房があるようで、表通りから建物奥に至るまで向かって右側はすべて旅館側のスペースになっています。

3階建て棟 2階廊下~客室

帳場の前で振り向くと建物左側へ伸びる2階廊下があり、その廊下沿いに客室が並んでいます。

廊下の隣には1階に下る階段がありますが、この1階は女将さん達のプライベートフロア。1階に下って奥へ向かうと別の玄関もあるらしいです。場所的に中庭方面へ出入りするためのものだろうか。

2階客室の一例。この部屋をはじめとして泉屋旅館の客室はほぼすべてが中庭に面しているのが特徴で、表通りに面した部屋は2部屋しかありません。

現在では客が泊まることができるのは「3階建て棟の3階部分」になるらしく、2階の客室はいずれも片付けられていました。

廊下を進んでいくと1階~2階の階段のすぐ奥側に2階~3階の別の階段があります。

玄関入って正面にも3階へ向かう階段があるものの、古い旅館特有の幅の狭さや造りなどからこちらのほうが歴史が長い印象を受けました。各階層を繋ぐ階段は1箇所にまとまっていたほうが移動が楽であり、この一帯だけで1階から3階への行き来が可能です。

そのまま進むと表通り側に洗面所とトイレがあり、曲がった廊下の先には勝手口がありました。

廊下から客室へのアクセスはまず鍵付きの戸があり、次いで襖戸を開けて室内に入る形。今でこそよく見る形式である一方で、湯治が盛んだった大正~昭和の時代にはおそらく襖戸のみだったのだろうと思います。しかし後付感があまりなく造りが自然で、最初からこうなっていたかのようでした。

3階建て棟 3階階段~廊下

2階の散策は以上で、次は3階へ。今日泊まる客室も3階にあります。

階段を上がったところに洗面所とトイレがあり、左(表通り側)へ進めば客室が2部屋、右(中庭側)の廊下を進んでいくと客室が4部屋あります。

2階や3階は改装が進んでいて比較的新しめであり、雰囲気も明るいので過ごしやすいと思います。特に室内の明るさって居心地の良さに直結する要素だし、窓が多くて自然光を多く取り入られられるのは良いポイント。

2階と同様に廊下沿いに客室が並んでおり、突き当りに洗面所及び2階へ下る階段がありました。洗面所の部分だけ一段低くなっているので、気をつけないと転びそうになる。

3階建て棟は場所によって明暗の差が結構大きく、客室やその廊下は屋外に直接面していないため夜は暗くなります。旅館を比較する際には展示物、意匠、客室の造りや豪華さなどに着目しがちだけど、客室や廊下、そして窓の配置による室内環境も建物によって結構違うもの。時間帯を変えながら実際に館内を歩いてみるとその差に気が付きやすいです。

これを知ることによって何かを得られるわけではないものの、私が館内散策を好きな理由の一つがこれ。特に照明や電灯が不十分だった昔には自然光の入りやすさが重要だったはずだし、そういう要素を分かった上で歩くとなおのこと楽しめる。

すでに述べた通り、泉屋旅館で稼働状態にあるのはこの3階の客室だけです。どの部屋も綺麗に掃除されていていつでも泊まれるようでした。この日は自分が泊まった部屋の隣にも、湯治目的で連泊しているお客さんがいらっしゃいました。

3階建て棟 3階 泊まった部屋

今回泊まった部屋は3階の「羽衣」の客室で、広さは本間の8畳に加えて広縁があります。

天井は凝った船底天井になっており、これは羽衣の部屋に限らず泉屋旅館の客室の共通項のようでした。設備はエアコン、こたつ、テレビ、内線、ポット、鏡台があり、アメニティは浴衣、タオル、バスタオル、歯ブラシ、外湯用のバッグが揃っています。

8畳というちょうどいい広さ、寒い時期ならではのこたつ、床の間、すでに敷かれている布団、そして視界の奥に見える広縁。旅館で過ごす上であったらいいと思っている要素すべてがここにあり、居心地の良さが約束されているかのようでした。

やっぱり寒い時期だとこたつの存在が本当にありがたく、エアコンの暖房では少し物足りない。逆にエアコンをつけずにこたつのみで暖をとることも好きです。

広縁は8畳の客室の幅と同じだけのスペースがあって広く、着物入れや鏡台が置かれています。

そして泉屋旅館を泉屋旅館たらしめているのが、広縁からのこの眺め。あまりにも素敵すぎる。

3階分の高さから眺めることができる景色は展望がとても優れており、眼下には手入れされた中庭と木造2階建て棟、正面には他の家々や背後の山まで一望できます。よく見てみると外壁や屋根の色が建物によって幅広く、自然の木々の色と人々の暮らしの色がバランスよく同時に視界内に入ってくる。快晴の天気も相まって何回でも見たくなる素晴らしい景色でした。こんなに眺めが良い宿は俵山温泉の中でも珍しいはずです。

冬ということで虫の心配をする必要もないし、窓を開け放って広縁に座りながら中庭を眺める。これは最高の体験ではないだろうか。

2階建て棟 2階 接続部~階段

帳場前に戻り、今度は中庭方面にある2階建て棟へと向かってみます。

玄関ロビーにはポットが置かれていて、無料のコーヒーをいただくことができます。これは嬉しい。

そしてその先にある棟同士の接続部兼休憩所が、私が泉屋旅館の館内で特に好きになったスポット。

手前側から歩いてくると小さな階段があり、その奥のスペースに椅子や机が置かれていてくつろげるようになっています。また衝立で封鎖されているものの直進すると2階建て棟の2階客室へ、右手前側の階段を下れば1階の客室へ行けます。

3階建て棟と2階建て棟との境界をただの廊下にするのではなくあえて少し広めにつくっているところや、窓が大きくとってあって十分な採光がある点、木造の廊下や階段の雰囲気、高めの天井で窮屈感がない点などが好きになった理由です。気温が低いために日光が当たるスポットが恋しいという点も、居心地の良さに繋がりました(方角的に夕日がちょうど差し込む)。

ご覧の通り、中庭方面の眺めもいいです。

またここには俵山温泉の歴史に関する書物が置いてあり、夕食前の時間に読みました。

この階段もまた自分の好みに合っていて、太い角材を組み合わせて強度を確保しています。手すりや床板の形状の配置がすべて角ばっているのが日本建築という感じがして凄く良い。また経年による変色が進んだ休憩スペース及び階段の床材と、階段側面の白壁との色合いの対比が美しいです。

時間帯は徐々に昼間から夕方に差し掛かっており、室内に差し込む光によって明暗差が生まれている。音のしない館内の静けさと目に映る風景がマッチしていて、ここだけ時間が止まったかのようでした。

2階建て棟 1階廊下~客室

次は階段を下って1階に向かいます。

外観を確認したときは1階・2階ともに客室がずらっと並んでいるのだろうと思っていましたが、実際はそうではありませんでした。

途中で踊り場がある二段式の細い階段を下った先には廊下が伸びており、廊下の右側一面にあったのはなんとレンガ造りの巨大な蔵。おそらく昔は食品等を長期保管するために使われていたのだろうと思われ、中は物置のように色んなものが保管されていました。

てっきり今までの延長で木造建築が続くとばかり思っていたところに、「石」の要素が急に現れたので驚きました。確かにここまで大きな旅館なら蔵があってもおかしくないものの、蔵が別の建物として独立しているのではなく建物内に内蔵されている点が珍しい。

蔵を通過して先へ進むと右へ曲がる廊下があり、その奥に客室があります。

木造2階建ての棟の1階は中庭に面した側とその反対側に並行に廊下が通り、建物の真ん中付近で両方の廊下を別の短い廊下で接続しています。ちょうどH形をしていて分かりやすく、客室は両方の廊下と襖戸及び障子戸で区切られています。

建物も一直線、廊下も一直線なので見通しがとてもいい。客室は大広間としても利用することができ、入口も多いので宴会をするのにも向いています。

前述の通り木造2階建て棟は現在では使用されていないため、ほぼ倉庫のような扱いになっているようでした。

2階建て棟 2階廊下~客室

2階へはさっきの休憩スペースと、それとは別の階段の2箇所から向かうことができますが、前者は封鎖されていたため後者を通ることに。

この階段は天井がかなり低く、ずっと昔から変わっていないことが分かります。建物の古さを確認したい場合は廊下や階段の造りを見るのが手っ取り早い気がする。

1階との大きな違いは廊下の通り方にあります。

1階は建物の長辺側にそれぞれ廊下が通っていて客室はその内側にありましたが、2階では客室はすべて中庭に面しています。すなわち廊下が中庭反対側にしか通っていなくて動線がより単純化されているほか、客室が個室になっていて比較的新しい造りでした。

想像するに2階はメインの宿泊用途に使い、1階は宴会場又は宿泊者が多い場合の追加の客室として運用していたようです。よく考えられている。

廊下の右側(屋外)には洗面所、流し台及びトイレが設置されており、3階建ての棟に移動しなくても済むようになっています。昔はここで簡単な自炊が可能だったような形跡がありました。

窓からはお隣に位置する保養旅館 京家の建物が見えました。こちらも木造3階建てなのか…。しかも渡り廊下のようなものがあって広そうです。

木造3階建て棟と同様に、こちらの客室にも床の間や広縁があって過ごしやすそうな感じ。また設備も劣っているような感じはなく、散らかったり汚れすぎているわけでもないので少し掃除すれば普通に寝泊まりできそうでした。

温泉

館内の散策は以上で、温まるために温泉へ向かいました。俵山温泉の特徴として各旅館に内湯がなく、すべての宿泊者は共同浴場に入りに行く形となります。これは全国的に見ても結構珍しく、館内に温泉設備を設けるようになった近代の施設とは別の良さがある。共同浴場は以下の2箇所があって、

- 白猿の湯:内湯と露天風呂がある。施設が新しめ。1階部分が売店でお土産等を販売している。

- 町の湯:内湯のみ。こっちの方が料金が安いので地元の人が多い。

温度はいずれもぬるめで長湯ができます。今回は夕食前に白猿の湯へ、翌朝に町の湯へ入りに行きました。平日の宿泊でしたが夕方以降は人がドッと増えます。

夕食~夜の時間

部屋に戻ってきたら夕食の時間(18:00~)。食事は夕食・朝食ともに部屋出しなので部屋で待っているだけでOKです。階段の上り下りは結構辛いのにありがたい。

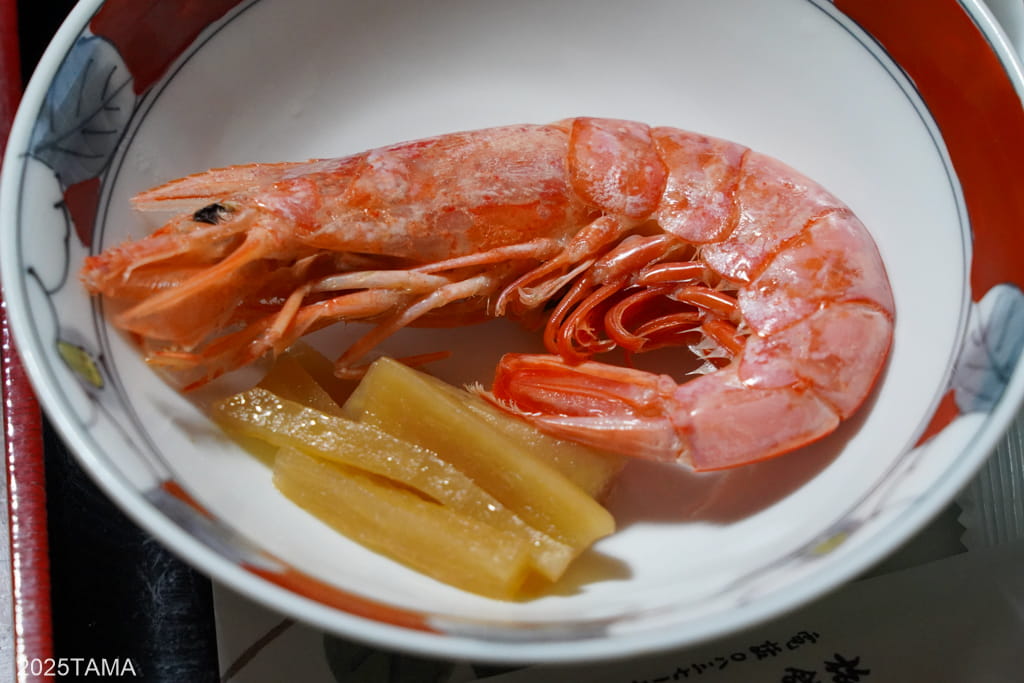

二人体制で運営されていることもあってもっぱら家庭料理が中心で、この日の内容は丸ごと食べられる揚げたてのカサゴの天ぷら、豚しゃぶ、茶碗蒸し、蒸し海老、タイとブリの刺身でした。

せっかくなので…と食事のお供に選んだのが俵山の地酒である「ほれぼれ」。滑らかな味わいでスッと飲めます。

自分が旅先で味わいたいのはまさに泉屋旅館のこういう食事であって、その宿でないと食べられないような素朴な味わいの料理が好き。もちろん豪華で高級な食材を使っている料理もいいけど、宿の雰囲気を楽しみながら静かに食事をして、最後にご飯とお吸い物を食べて、日本酒を飲んで…という体験を重視している身からするとマストではない。

夕食後は夜の俵山温泉の雰囲気を満喫するために散歩に出かけました。観光客がほぼいない表通りの中で、ひっそりと街灯で照らされている建物を眺めながら歩くのは堪らない。

古い町並み散策が好きな人なら、日中だけでなく夕方~夜間の俵山温泉街は個人的におすすめです。

散策から帰還後は広縁に座って残りの地酒を飲みつつ、泉屋旅館が辿ってきた歴史に思いを馳せたりして過ごしました。夕食や温泉タイムが終わって、寝るまでの時間帯にこういう考え事をする際に広縁はとても良いですね…。その後は布団にくるまって就寝。

翌朝は起きてからまず朝風呂に入りに行き、帰ってきて朝食をいただきました(7:30~)。

朝食の内容は煮物、サラダ、かまぼこ、明太子、昆布の佃煮、胡麻和え、味のり、香の物、味噌汁とご飯です。朝風呂に入ってきたばかりなので余計に空腹状態で、あっという間に完食できました。

この日の予定は特になく、瀬戸内海方面へ走って帰路につくだけなのでゆっくりと支度をしてからの出発となりました。

あえて言うなら、今回の山口県訪問の目的がこの泉屋旅館に泊まること。最近はライドが目的というよりも、ある旅館に泊まるためだけに遠方を訪れることが多くなっています。走りに重きをおかずに移動手段としてロードバイクを持ち出す人間が居てもいい。今度もこのスタンスで細々と趣味を続けていければいいなと思いました。

余談・冬の山口ライド

今回の俵山温泉訪問は天気が良かったので前回と同様にロードバイクで向かい、新山口駅を出発して秋吉台や別府弁天池に立ち寄りました。特に新ルートを開拓することもなく、地図を見て俵山温泉はこっちの方角でしょと適当に走っていたらいつの間にか到着していた感じです。

走行距離的には大したことないものの、ロードバイクだと目的地に到着した感がより一層強まってくれる。

特に山口県は沿岸部と山岳部の地形の変化が激しく、町並みの移り変わりも顕著なものになってくる。都会から田舎へ、田舎から山間部の温泉街へと徐々に景色が変わっている様を横目に見ながら移動するのがとても好き。山口県はどこを走っても道や風景がいいので、今後も訪れる機会が多そうです。

おわりに

泉屋旅館は俵山温泉を代表する旅館であり、その広い館内をただ歩いているだけでもう満足できました。広縁から見る中庭の眺めはもとより、木造3階建ての建物に宿泊できる体験は貴重そのもの。喧騒から離れて静かな湯治をしたい場合には心からおすすめできるところです。

おしまい。

コメント